|

|

서울시 구로구 천왕동 서울남부교도소 내부에서 바라본 운동장에서 수감자들이 산책과 운동을 하고 있다. <한겨레> 자료사진

|

[위기의 아이들, 수용자 자녀] (상) 숨어 사는 또다른 피해자

‘범죄자의 자식’이란 이유로…

가족해체·생활고 ‘숨죽인 나날’

“괜.찮.아.”

경찰차 차창 너머로 큰아버지의 입술이 천천히 움직였다. 어릴 때 부모님이 이혼한 뒤 큰아버지와 살아온 최미영(가명·20)씨는 아직도 3년 전 ‘그날’의 충격을 잊지 못한다. 그날 큰아버지는 고등학교 2학년이던 최씨를 다급하게 찾았다. “네가 결혼하기 전까진 결혼도 안 한다”던 큰아버지는 최씨에게 ‘아빠’ 이상의 존재였다. 영문도 모른 채 달려간 집 안에서 최씨는 경찰관 4명과 맞닥뜨렸다. 택시기사를 하던 큰아버지가 “차 열쇠와 사납금을 경비실에 맡기고 가면 안 되겠느냐”고 했지만 경찰은 고개를 저으며 최씨가 보는 앞에서 큰아버지의 손목에 수갑을 채웠다. “엄청나게 충격을 받았어요. 드라마에선 수건으로 가려주기도 하던데…. 경찰들은 그대로 큰아빠를 차에 태웠어요.” 최씨는 “큰아빠가 집에 다시 오기는 하는지, 온다면 언제 오는지 전혀 알 수 없어서 너무나 답답하고 막막했다”고 회상했다.

아직까지도 최씨를 괴롭히고 있는 그날의 ‘트라우마’는 한국 사회의 ‘수용자 자녀’가 겪는 일반적인 상황이다. 유엔아동권리위원회가 정한 ‘유엔아동권리협약’에서는 ‘수용자 자녀의 권리는 부모가 체포되는 순간부터 법집행·교도소·사법절차 등의 모든 단계에서부터 고려돼야 한다’고 정하고 있지만, 한국 사회에서는 수용자 자녀에 대한 실태 조사가 이뤄지기는커녕, 수용자 자녀라는 말조차 낯설다. 최근 아들딸을 살해한 뒤 주검을 유기하는 끔찍한 아동학대 사건이 잇따르지만 이들의 잔악한 범죄에만 초점이 맞춰질 뿐, 남겨진 자녀들에게까지 시선이 가닿지 못하고 있다. ‘범죄자의 자식’이라는 이유만으로 숨조차 죽인 채 살아가는 수용자 자녀들이 말없이 병들고 있다.

부모의 손길이 필요한 시기에강제분리돼 급격한 환경변화 겪어

범죄자 자녀라는 사회적 낙인에

경제적 고통·정신적 불안 시달려 청소년 비행·범죄에 노출 쉬워

보호자의 체포과정을 목격한 뒤

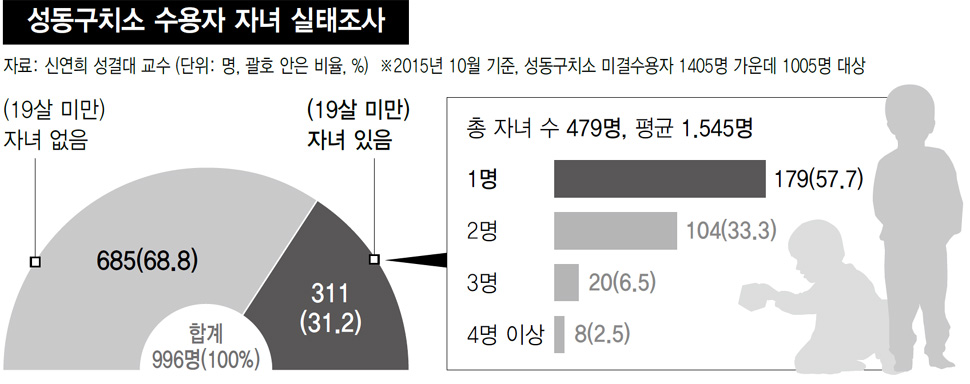

‘트라우마’ 등 심리적 상처 입기도 인천에 사는 이진용(가명·17)군은 3년 전 아빠가 수감된 이후로 줄곧 할머니와 단둘이 살았다. 하지만 최근 할머니가 돌아가시면서 이군은 세상에 홀로 남겨졌다. 이군은 이런 사실을 아무에게도 알리지 않았다. 그런 탓에 이군은 학교나 지방자치단체의 취약계층 보호망 안에 편입되지 못한 채 홀로 방치되고 있다. 지난해 수용자 가족 지원단체 ‘기독교세진회’ 의뢰로, 서울 성동구치소 미결수용자의 자녀 실태를 조사한 신연희 성결대 교수(사회복지학)는 “(당시 조사 때) 아내와 사별한 뒤 12살, 6살, 3살 자녀를 키우던 아빠가 수감된 사례가 있었다. 체포 현장에 있던 아이들은 아빠가 수감된 뒤 한 달 가까이 방치되고, 아빠도 아이들이 어떻게 됐는지 모르고 있던 경우도 있었다”고 말했다. 최준영 기독교세진회 총무는 “변호사를 선임할 정도가 아니라면 보호자가 체포된 직후부터 가족들이 단순한 정보를 물어볼 곳도 없는 게 이들의 현실”이라고 말했다.

|

|

성동구치소 수용자 자녀 실태조사

|

▶정부, 수감자 자녀 현황 파악 전혀 안해

수용자

재판으로 형이 확정된 수형자와 미결수, 사형 확정자 등 교도소·구치소에 있는 사람을 지칭하는 법적 용어다. ‘수감자’라는 말로 흔히 사용된다.

기사공유하기