등록 : 2017.02.02 19:37

수정 : 2017.02.02 20:02

박승찬의 다시 보는 중세

(19) 죽음의 춤

|

|

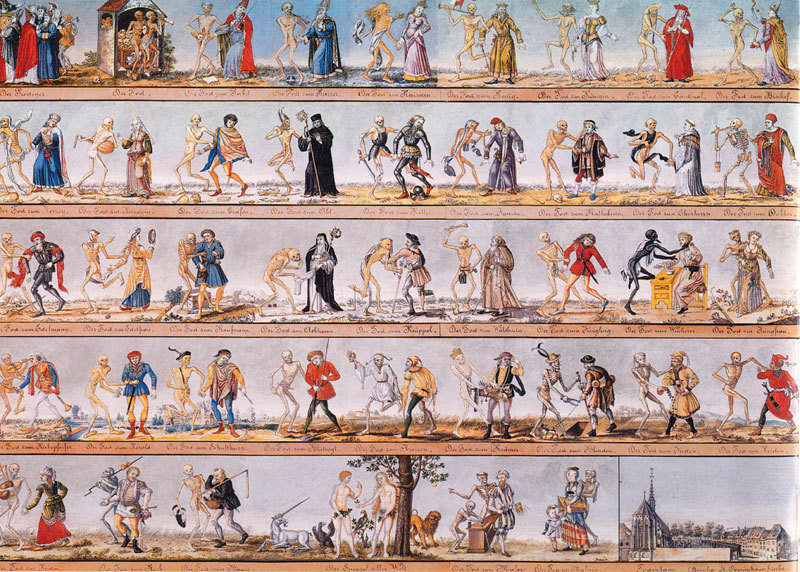

죽음의 춤, 요한 루돌프 파이어아벤트, 1806년, 스위스 바젤.

|

2016년 겨울, 온 국민은 들려오는 뉴스에 경악했고, 온 나라에는 걱정하는 목소리가 가득 찼다. 그런데 <도깨비>라는 드라마 한 편이 그 틈을 비집고 들어와 큰 관심을 끌었다. 주인공인 ‘도깨비’는 방망이를 들고 있는 흉측한 모습이 아니라, 보통 남자들은 소화하기 힘든 롱코트가 어울리는 멋진 모습으로 대한민국의 여심을 훔쳐갔다. 그 옆에서 그에 못지않은 매력을 자랑하는 ‘저승사자’가 나머지 여심을 사로잡았다. ‘영화보다도 더 영화 같은’ 현실에 실망한 국민들은 차라리 도깨비와 저승사자에게서 위안을 얻으려 했던 것일까? 그런데 중세 말기에는 이렇게 멋진 모습이 아니어도 전 유럽인들의 허탈한 마음을 사로잡은 존재가 등장했다. <죽음의 춤>(danse macabre)에 등장한 해골들이다. 중세 말기에 세워진 건축물들 중 상당 부분은 해골들이 춤추는 연작 그림들로 장식되었다. 유럽인들은 흉측하기 이를 데 없는 백골들에게 왜 그렇게 열광했던 것일까?

퇴폐적 향락과 채찍 고행단 공존한 중세 말

페스트와 끊임없는 재앙들이 목숨을 위협했을 때, 종교에서조차 희망을 찾지 못한 사람들이 빠져든 것은 퇴폐적인 쾌락이었다. 어차피 곧 죽을지도 모를 운명이라면 몸과 마음을 사로잡는 열정을 통해서라도 두려움을 잊고자 했을 것이다. 중세 말기 춘화 수준의 그림들은 당시 사람들이 얼마나 육체적 쾌락에 탐닉했는가를 잘 보여준다. 보카치오(Giovanni Boccaccio, 1313~75)의 <데카메론>에 실린 에피소드에도 이 당시의 분위기가 그대로 나타나 있다. 페스트를 피해 숨어든 귀족들이 풀어 놓는 이야기 안에는 위선적인 성직자와 귀족들이 벌이는 일탈이 적나라하게 묘사된다. 또한 중세 말기에 나타난 사치품에 대한 지나친 집착은 일종의 도피주의라고 설명할 수도 있다. 끊임없이 죽음과 접해야 했던 귀족들은 우아한 예절, 성대한 장치, 현란한 의상 등 비현실적인 세계로 도피함으로써 정서적인 위안을 구하려 했다. 한편 그러한 사치품을 얻을 수 없었던 귀족 이외의 사람들은 대중적 구경거리, 이를테면 거지들에게 흙탕물 속에서 돼지를 몰게 시킨 후 이를 즐기며 위안을 구하곤 했다.

‘도깨비’ ‘저승사자’에 열광하듯

중세 말 유럽인들 백골에 열광

페스트와 재앙으로 ‘죽음 강박’

쾌락과 고행 문화 동시에 출현

신분·세속화에 맞선 ‘죽음의 춤’

심판과 ‘죽음 앞의 평등’ 일깨워

|

|

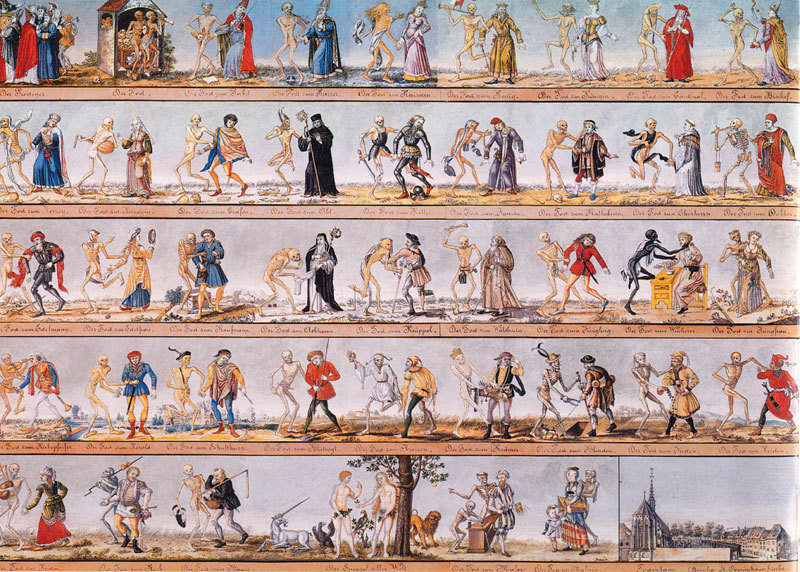

죽음의 승리, (대) 피터르 브뤼헐, 1562년경, 마드리드 프라도 박물관.

|

이렇게 방탕한 생활과는 정반대로 극단적인 고행을 통해 두려움을 잊고자 하는 이들도 나타났다. 도처에 만연한 죽음의 기운은 사람들로 하여금 양심을 들여다보게 했다. 신이 인류의 죄를 벌했으므로 사람들은 마땅히 죄에 대한 보속을 해야 한다는 주장이었다. 유랑하던 탁발 수도사들은 현세적인 가치를 조롱했고, 죽음 뒤에 심판이 있다는 사실을 강조했다. 더 나아가 다가오는 재앙을 피하기 위해서 극단적인 방식으로 회개를 강조하는 ‘채찍 고행단’들이 나타났다. 이들은 알몸인 채로 십자가를 들고 찬송가를 부르며 못이 박힌 채찍으로 자신의 몸을 내려치면서 마을과 도시를 돌아다녔다. 채찍으로 수없이 맞은 몸에는 피가 흥건했다. 그들은 몸을 쾌락의 수단이 아니라, 뉘우침을 표현하는 도구로 사용했다. 이와 유사한 사이비 종교 집단이 흑사병과 함께 프랑스, 오스트리아, 네덜란드, 영국, 스웨덴 등지로 퍼져 나갔다. 이렇게 극단적인 형태는 아니더라도 온 마을이 그리스도의 수난을 기억하는 연극에 참여함으로써 페스트를 피하려는 신심운동도 유행했다. 신자들의 깊은 사랑을 받던 성모상의 모습에도 변화가 일어났다. 성모 마리아도 더 이상 예쁜 아기 예수를 안고 있거나 천상 모후의 관을 쓴 모습으로 그려지지 않았다. 십자가에서 내려진 예수의 시신을 무릎에 놓고 비탄에 잠겨 있거나, 심장에 수많은 칼이 찔린 모습으로 그려졌다.

인간 유한성 표현한 ‘죽음의 춤’

‘중세의 가을’에는 육체적인 욕망이나 종교적인 회개에 대한 광기마저 식어갔다. 세속에서 누리는 그 모든 쾌락이나 열광은 죽음과 함께 ‘모두 덧없이 지나가리라’는 성찰이 나타났기 때문이다. 죽음에 대한 중세 말의 강박관념은 조각, 프레스코, 그리고 서적의 삽화에서도 찾아볼 수 있다. 그것들은 보는 이들로 하여금 인생의 무상함과 지옥의 고통을 연상케 했다. 13세기까지만 해도 무덤 위 장식에는 고위성직자와 기사 그리고 귀부인들이 이승의 풍파를 벗어나 신과 함께 고요하게 안식하고 있는 모습이 새겨져 있었다. 그러나 1402년 추기경 라그랑주(Lagrange)가 죽자, 아비뇽에 있는 그의 무덤에는 반쯤 썩어 들어간 시체의 모습이 조각되었다. 14세기 말에는 이따금 벌레나 두꺼비 또는 달팽이 같은 징그러운 동물들이 썩은 살을 먹어치우면서 시체 속으로 파고드는 모습을 조각한 무덤들이 등장했다. 어떤 무덤의 비석에는 그 무덤을 구경하는 사람도 언젠가 ‘악취를 풍기는 시체, 구더기의 먹이’가 될 것이라는 문구가 기록되어 있기도 하다.

1400년께에는 유럽 예술에서 새로운 주제인 <죽음의 춤>이 인기를 끌게 되었다. 낫을 들고 히죽거리는 저승사자가 우아하고 건강한 사람들을 끌고 가는 모습, 해골이 살아 있는 사람들과 뒤섞여 있는 장면이 되풀이하여 묘사되었다. 그 장면은 시칠리아에서 스웨덴에 이르기까지 전 유럽의 수많은 교회 벽에 그려졌고, 최초로 인쇄된 몇 권의 책에서도 목판 삽화의 형태로 나타났다.

|

|

채찍질 고행단, 카를 폰 마르, 1889년, 위스콘신 미술관.

|

<죽음의 춤>의 기원은 논란의 여지가 있지만, 이 주제는 ‘세 명의 산 자와 세 명의 죽은 자’ 설화에서 유래된 것으로 추정된다. 이미 13세기부터 퍼져 나간 그 설화는 ‘세 명의 귀족이 어느 날 들판에서 말을 달리다가 세 구의 해골과 만나는 내용’을 담고 있다. 해골들이 자신들에게 두려움과 공포를 느끼는 산 자, 즉 귀족들에게 말을 건넴으로써 대화가 시작된다. 잠시 후 귀족들은 해골들에게 누구시냐고 물으며 가르침을 청한다. 해골들은 귀족들에게 “우리도 과거에는 당신들과 같았고, 당신들도 머지않아 우리처럼 될 것이오(Quod fuimus estis, quod sumus eritis)”라고 말한다. 이 주제는 먼저 벽화 형태로 묘사되었다가 차츰 기도서를 비롯한 여러 종류의 필사본과 판화 및 제단화로 확산되었다. 설교자 및 종교 기관들은 <죽음의 춤>을 이용하여 당대인에게 죽음은 언제 찾아올지 알 수 없고 피할 수 없는 것임을 알려주었다. 아울러 지옥의 고통과 심판에 대비하여 선행을 베풀며 살라고 호소했다.

이러한 가르침은 앞서 13세기에 유행했던 ‘바도 모리’(Vado Mori)라는 후렴구가 달린 시에도 담겨 있었다.

“나는 죽으러 간다네.(Vado mori)

죽는다는 것은 확실하다네.

죽음보다 더 확실한 것은 없다네.

다만 그 시간이 언제일지 불확실할 뿐이라네.

나는 죽으러 간다네.”

(<중세의 죽음>(서울대학교 중세르네상스연구소)에서 인용)

이 시에는 국왕과 교황 이하 각 신분의 대표들이 차례대로 등장하는데, 그들 모두 불가피하게 임박한 죽음 앞에서 인생의 무상함을 탄식한다. 마찬가지로 <죽음의 춤>에도 신분 고하를 막론하고 모든 인간에게 삶의 무상함과 더불어 죽음 이후를 두려워하라는 경고가 담겨 있다.

|

|

최후의 심판, 얀 반 에이크, 1420년에서 1425년 사이, 뉴욕, 메트로폴리탄 미술관.

|

최근 우리나라에서는 국민들에게 위임받은 권력을 사유화한 대통령과 그 곁에 있던 ‘비선 실세’들이 공적 재단이라는 간판 뒤에 숨어서 사리사욕을 채우려 한 사실이 적나라하게 드러났다. 그들은 부당한 방법으로라도 이권을 지키려던 재벌들을 이용하여 금권(金權)까지 움켜쥐려 했던 것이다. 그러나 중세 말기의 <죽음의 춤>은 어떠한 권력이나 명예나 부를 지닌 인간이든 죽음 앞에서는 너무나 무력하다는 가르침을 준다. <죽음의 춤>은 중세 말기 개인과 사회의 세속화 경향에 맞서 죽음의 의미를 종교적·사회적으로 일깨워 준 것이다. 종교적으로는 인간이 죽을 수밖에 없는 존재임을 깨우쳤으며, 사회적으로는 죽음이 지니고 있는 공평함을 통해 당대의 신분적 질서를 비판했다. <죽음의 춤>을 보면서 우리도 “수의에는 주머니가 없다”라는 가르침을 되새겨 보아야 하지 않을까?

박승찬 가톨릭대 철학전공 교수

광고

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기