|

|

지난 6월9일 승객 200여명을 태우고 제주도를 떠나 김포공항으로 오던 아시아나 항공기 OZ 8942편이 소낙비 구름을 피하지 못하고 낙뢰를 맞아 조종석 앞 부분이 떨어져 나가는 ‘아찔한’ 사고를 당한 뒤 김포공항에 위태롭게 착륙한 직후의 모습.

|

‘우박맞고 코떨어진 아시아나기 비상착륙’의 진실 밝히기까지

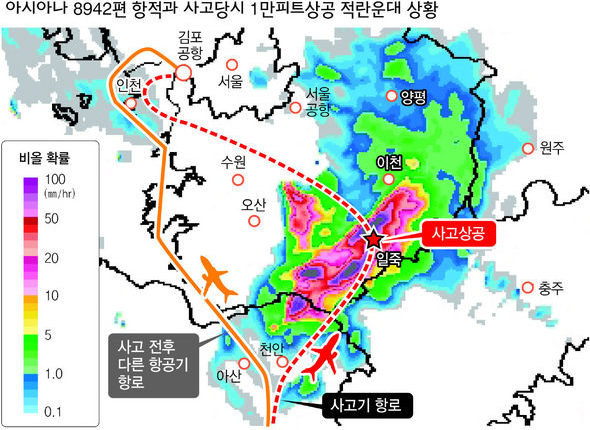

<한겨레>는 지난 6월9일 제주에서 김포로 가다 우박을 맞은 뒤 비상착륙한 아시아나 8942편 항공기가 항공사의 보도자료대로 ‘뛰어난 비행술의 쾌거’가 아니라, 안전수칙을 무시한 채 소낙비구름(뇌우) 앞에서 제대로 회피비행을 하지 않은 채 고속으로 비행했기 때문이라는 사실을 보도했다. 건설교통부 항공사고조사위원회는 지난 25일 사고 조사결과를 발표해, <한겨레>가 지난 6월15·16·21일 세 차례 걸쳐 단독보도한 내용을 ‘확인’했다. 해당 기사를 보도한 취재기자가 어떤 과정을 통해, 이 의문을 파헤쳤는지를 [취재후기] 형태로 전달한다. /편집자 지난 6월9일 제주에서 김포를 향하던 아시아나 항공기 8942편이 우박을 맞은 뒤 비상착륙했다. 텔레비전을 통해 본 항공기의 모습은 처참했다. 레이더 돔이 통째로 날아가버린 비행기 모습. 저런 상황에도 승객들이 모두 무사했다니 다행이다 싶었다. ‘참 대단한 조종사구나’하는 생각이 들었다. 사고와 비상착륙의 순간은 ‘드라마’보다 더 극적이었을 것이었다. 기립박수를 치고 싶었다. 언론보도만으로는 부족했고, 그래서 정보와 극적인 미담을 더 찾고자 가본 곳이 아시아나항공조종사노조의 홈페이지. 하지만 뜻밖이었다. 아시아나조종사노조 홈페이지 게시판에는 되레 분노와 비판, 그리고 그 사이에서는 언뜻언뜻 ‘거짓’과 ‘진실’이 모습을 드러내고 있는 게 아닌가? <한겨레>에 입사해 한 선배로부터 들었던 말이 떠올랐다. “기자에게 모습을 드러내는 사실은 모든 사실의 극히 일부분이다. 또 그 사실 중 극히 일부만 기자를 통해 신문에 실린다. 당신은 무엇을 볼 것인가? 무엇을 전달할 것인가? 더욱 더 많은 사실을 확인하기 위해선 부지런해야 하고, 그 사실 중 독자에게 전달할 내용을 고르기 위해선 항상 양심을 갈고 닦아야 한다.” 그때까지만 해도 아시아나 8942편 사고는 진실의 한 쪽면만을 드러내고 있었다. 마치 ‘보도통제’가 이뤄진 듯 했다. 모든 언론이 사고(사건)의 한 쪽 면만 전달하고 있었다. 기자의 의문 ‘왜 다른 항공기와 달리 한 비행기만 사고를 당했을까?’ 아시아나항공조종사노조 홈페이지 게시판을 통해 확인할 수 있었던 것은 △당시 나쁜 기상 탓에 사고 항공기 전후로 같은 노선을 운항한 항공기들이 모두 비구름을 피해 운항했고, △사고기 말고는 아무런 사고를 당하지 않았으며 △유독 사고 항공기만 우박을 맞고 레이더돔이 떨어져나가는 대형 사고를 당했다는 것이다. ‘왜 사고 항공기만 사고를 당했을까?’ 의문은 쉽게 가시지 않았다. 그러나 아시아나뿐 아니라 서울접근관제소, 항공사고조사위원회 등 관련 기관들은 사고 조사중이라는 이유로 이번 사고와 관련한 자료 협조를 거부했다. 취재의 방향을 틀었다. 아시아나 조종사 노조와 국내 항공사의 다른 조종사들을 상대로 한 취재에 들어갔다. 조종사들의 수많은 증언 가운데서 한 가지 일치하는 것이 있었다. “같은 조종사지만 사고 항공기의 당일 항로선택을 도저히 이해할 수 없다.” 그 정도의 비구름이면 항공기의 기상레이더나 육안으로 충분히 확인할 수 있다는 것이었다. 당일 사고항공기와 비슷한 시간대에 동일 항로를 비행한 조종사들조차 “레이더는 물론 육안으로도 소낙비구름(적란운)을 볼 수 있었다”고 일관되게 말했다. 조종사들의 증언을 통해 알 수 있는 것은 사고 항공기가 당일 소낙비구름(적란운)을 제대로 피하지 못했을(또는 않았을) 가능성이 크다는 사실이었다. 당시 사고 항공기 조종사나 아시아나 항공사는 회피비행을 했다고 주장했지만, 그것은 항공운항 규정이 정한 정상적 회피비행을 한 것으로는 보이지 않았다. 또 조종사들은 이번 사고가 ‘갑작스런 소낙비구름’으로 인한 사고가 아니라, 조종사가 소낙비구름의 존재를 충분히 알고 있는 상황에서 일어났을 것이라고 말했다. 한 조종사는 “사고 상황에 비춰볼 때 사고 항공기는 구름 사이를 이리저리 피해 다닌 것이 아닌가 생각이 든다”고까지 말했다. “그것도 항공기의 운항 속도를 최대치로 올려서.” 조종사들의 증언을 바탕으로 아시아나와 관련 기관들에 대한 후속 취재에 들어갔다. 먼저 사고기의 당일 항적을 파악해야 했는데, 서울 접근관제소는 자료 제공을 거부했다. 아시아나항공 등 ‘꽁꽁 막힌’ 취재…다른 항공사 조종사들로 취재방향 ‘선회’ 조종사들을 만나 항공기들의 제주~김포 정규항로 차트를 구했고, 아시아나쪽이 설명한 내용을 토대로 항적을 이 정규항로 위에 그려보았다. 우리가 그려본 사고 항공기의 항적도를 본 서울 접근관제소쪽은 고개를 끄덕였다. 항적도대로라면 당초 아시아나가 발표한 사고장소도 달라지게 된다. 우리의 취재가 계속 틈을 메워가자 아시아나항공 홍보실에서 연락이 왔다. 아시아나항공의 기술이사가 직접 궁금한 부분을 설명하겠다는 제안이었다. 기술이사는 자신의 전문지식을 동원해 이런 저런 해명을 내놨다. (전문적 분야와 관련해 해명에 나서는 취재원들은 대부분 자신의 전문성을 한껏 과시하며 설명을 한다. 간혹 ‘권위’를 통해 ‘진실’을 감추고 자신의 주장을 기자에게 그대로 받아들이게 하려는 습성이 있다. 하지만 문제는 그런 분들은 기자들이 전문성이 부족하지만, 동시에 진실을 발견하기 위해 여러모로 훈련받는다는 사실, 항상 ‘진실’을 감추려는 ‘전문가’를 대면하고는 한다는 사실을 잊는 경향이 있다.) 아시아나의 기술이사가 내놓은 항적도는 취재팀이 그려본 항적도와 일치했다. 또 우리가 사고당시 항공기의 고도를 통해 추측했던 사고장소도 거의 일치했다. 애초 발표했던 사고 시각도 수정됐다. ‘기본의 기본’이라 할 수 있는 사고 시각과 장소가 다시 확인됐다. 취재를 시작한 뒤 얻어낸 첫 개가였다. 당국 자료제공 거부에 취재내용 바탕으로 ‘항적도’ 그려나가기 하지만 가장 결정적인 것은 사고 시각에 사고가 일어난 상공(고도)의 구름사진와 기상도를 구한 것이었다. 처음에 기상청은 사고 시각의 구름 사진을 제시했으나, 그것은 실제 사고가 일어난 높이인 1만1천피트 상공의 구름 사진이 아니었다. 몇 차례의 부탁과 수정 끝에 기상청으로부터 사고 시각 사고 상공의 구름 사진을 입수할 수 있었다. 이 구름 사진 위에 이미 갖고 있던 항적도를 겹쳐 놓았다. 함께 취재한 선후배 기자들 사이에 긴장감이 감돌았다. 짧은 순간에 ‘모든 것’이 분명해졌다. 사고 항공기는 회피비행을 하지 않았고, 일죽 나들목 상공에서 소낙비구름의 한가운데를 지나고 있었다. 비슷한 시기에 아시아나 조종사 노조의 홈페이지엔 짤막한 글이 올라왔다. ‘로그북, 고도 1만1천피트 속도 320노트’ 이 글의 의미를 파악하기 위해 또다시 취재에 나섰다.

|

|

아시아나 8942편 항적과 사고당시 1만피트상공 적란운대 상황

|

광고

기사공유하기