등록 : 2016.05.25 20:02

수정 : 2016.06.14 16:44

[매거진 esc] 데렉의 술, 그리고 사람

아버지는 그 시대의 모든 가장들이 그랬듯이, ‘가정일은 아내가, 바깥일은 내가’라는 신조를 갖고 생활하시던 분이었고 덕분에 나는 심하면 한달 가까이 아버지 얼굴을 보지 못한 적이 많았다. 초등학교 저학년 때였는지, 더 어렸을 때였는지는 정확하게 기억이 나진 않지만, 아버지를 보기 위해 어머니와 함께 찾아갔던 아버지 직장 조그마한 건물에 딸린 숙직실 정경이 30여년 지난 지금에도 뚜렷하게 기억난다. 이음매가 약간 들떠 있었던 누런색 장판, 아주 작은 브라운관 티브이(TV), 그리고 골방 한구석에 당시 시판되었던 베리나인 골드 위스키 빈 병이 있었던 것을 기억한다.

사춘기가 오고, 학교를 다니며, 여전히 바빴던 아버지와 나는 그리 큰 접점을 갖지 못한 채 세월을 보냈다. 그렇게 학교를 졸업하고 사회생활을 시작했을 때쯤 나는 무라카미 하루키의 글에 매료되었다. 우연히 접했던 <상실의 시대>를 시작으로 그의 이런저런 소설과 에세이를 읽으며 도회적인 감성에 깊숙이 침잠해 들어갔던 나는 소설에 가끔 언급되었던, 그리고 그때나 지금이나 좋아하지만 잘 모르는 재즈 아티스트들을 주워섬기며 20대의 치기를 마음껏 드러냈었다. 지금 생각하면 약간 창피하지만, 그래도 그때는 그렇게 즐거웠었다.

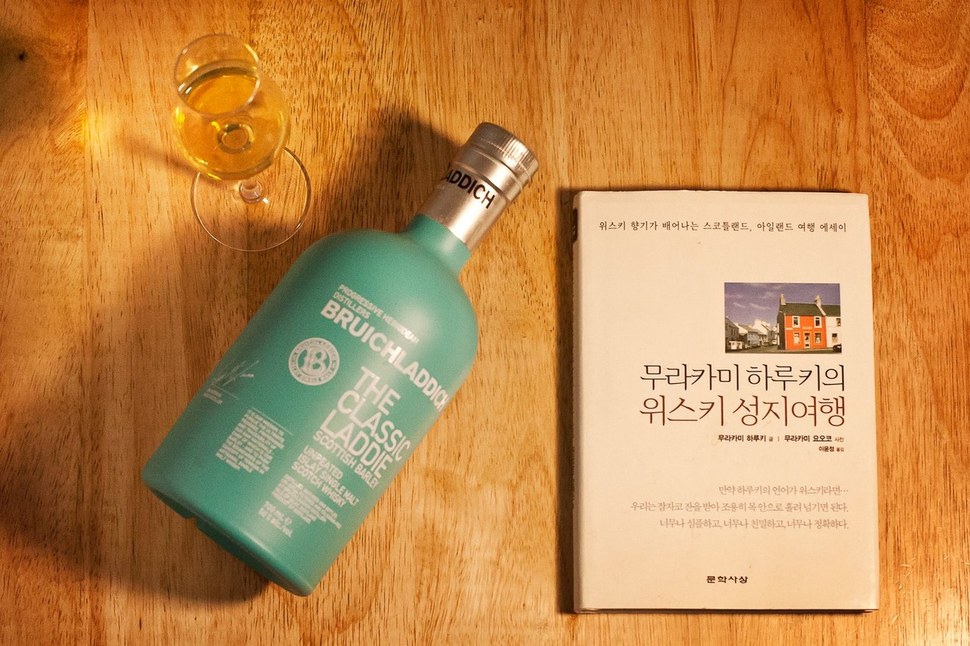

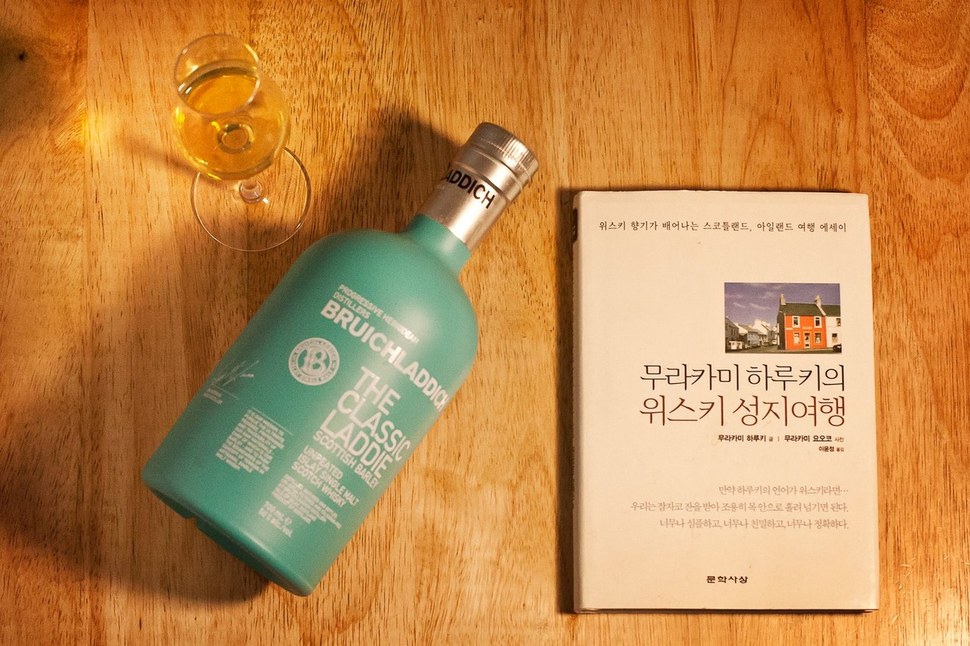

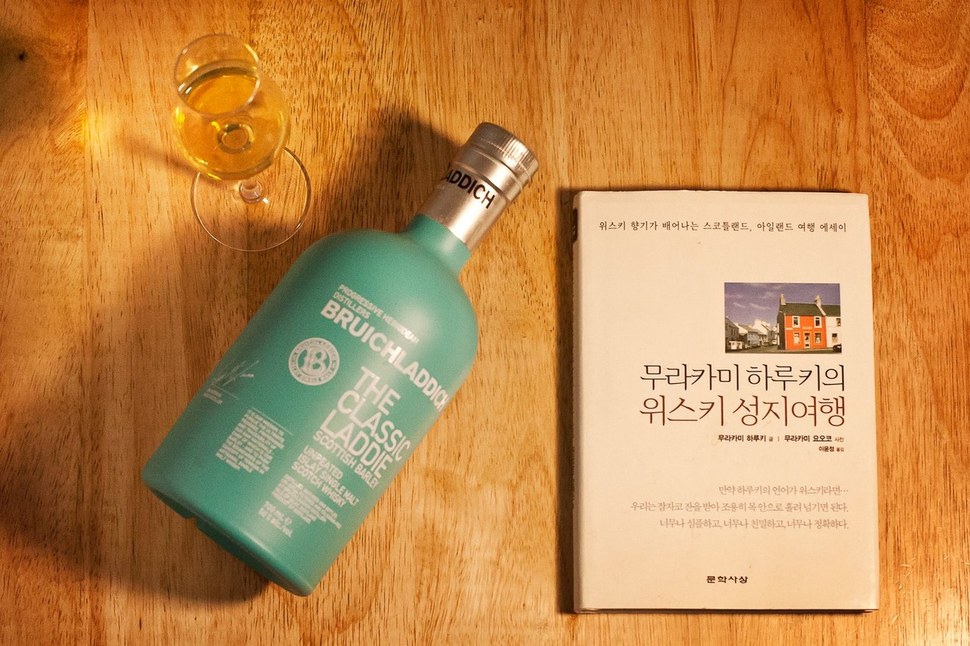

그 후 맥반석 위에서 온몸을 비틀며 구워지는 반건조 오징어 같은 사회생활에 익숙해지며 하루키와도, 다른 여유와도 타의로 멀어져갔다. 그리고 사람이 참 어려웠다. 어떤 철학자는 ‘타인은 지옥이다’라고 말했다지만 그렇게까지는 아니어도 나와 마음이 맞지 않는 사람과 관심도 없는 대화를 하며 억지로 웃곤 하다가 그런 게 너무 지겨워질 때쯤, 나는 바에서 혼자 술을 마시는 버릇을 들였다. 친하다고는 말하기 뭐하지만 눈이 마주치면 눈인사를 기꺼이 할 수 있는 정도의 친밀감을 가진 바텐더와 인사를 하고, 다행히도 아는 사람이 없던 바에 혼자 앉아 멍하게 태블릿으로 소설책을 읽으며 술 한잔을 마시던 때, 그때 다시 접한 하루키의 <위스키 성지 여행>은 나에게 하나의 의미로 다가왔다. 언젠가 스코틀랜드에 가서 싱글 몰트 위스키(증류소 한곳에서 100% 보리를 증류해 만든 위스키)를 생산하는 증류소 구경을 해보고 싶다는 생각을 하게 되었다. 하루키가 당시 한 싱글 몰트 위스키 증류소의 총 책임자였던 짐 매큐언과 즐겼다던 ‘공굴리기 놀이’를 꼭 해보고 싶다는 생각이 들었다. 싱글 몰트 위스키를 어디서 파는지 찾아보게 되고, 주말엔 주류상가에 버릇처럼 발을 들이게 되었다.

그렇게 하루하루 위스키에 대한 관심이 커져갈 즈음, 위스키 성지 여행에 나왔던 바로 그 짐 매큐언(스코틀랜드의 위스키 마스터)이 한국에서 위스키 소개 행사를 한다는 소식을 들었다. 당연히 행사장에 달려갔다. 평생 스코틀랜드에서 위스키 생산에 종사한 그는 막연히 상상했던 꼬장꼬장한 장인의 이미지와는 많이 다른, 아주 유쾌한 인물이었다. 이런저런 위스키에 대한 설명을 한참 한 뒤, 마지막으로 한국과의 개인적인 인연을 이야기해줬는데 그 내용이 놀라웠다. 수십년 전 베리나인 골드 위스키를 생산했던 당시 군산의 위스키 증류소를 그가 설계했다는 것이다.

나는 그 이야기를 듣는 순간 아버지의 그 누런 숙직실이 떠올랐었다. 장판 이음매가 일어나 동그랗게 말려 있던 그 숙직실, 채 한 평도 안 될 것 같았던 그 퀴퀴한 숙직실, 가족과 떨어져 한 달 가까이 혼자 주무셔야 했던 그곳에 덩그러니 놓여 있던 빈 술병 하나.

지금은 아버지도 은퇴했고, 짐 매큐언도 은퇴했다는 뉴스를 얼마 전 들었다. 나도 어느새 사회생활을 할 날이 사회생활을 해온 날보다 적게 남았다.

|

|

짐 매큐언이 은퇴 전 만들었던 싱글 몰트 위스키 한 병(‘브루익라디’). 사진 데렉 제공

|

생각해보니 아버지에게 언제 전화를 드렸는지 기억조차 나지 않는다. 원래 아버지와 아들은 살갑기 어렵지만 우리는 더 그랬다. 이번 주말엔 아버지와 어머니를 찾아가야겠다. 짐 매큐언이 은퇴 전 만들었던 싱글 몰트 위스키 한 병(브루클라디)을 들고. 그리고 아무 의미 없는 잡담을 해야겠다.

아저씨 애주가

광고

기사공유하기