등록 : 2017.02.15 19:45

수정 : 2017.02.15 20:34

|

|

데렉 제공

|

[ESC] 데렉의 술, 그리고 사람

|

|

데렉 제공

|

고백하건대, 나는 여행지로서의 미국을 그다지 좋아하는 편이 아니다. 상상할 수 있는 음식과 술, 상상할 수 있는 정경들. 나에게 미국의 이미지는 그런 것이었다. 어쩌다가 국외 출장의 기회가 생기면 항상 유럽만 고려했지 미국으로 갈 생각은 하지 않았다. 좀 과장하자면 미국으로 출장을 가는 직장 동료들을 불쌍하게 여길 지경이었다.

그러다 우연히 하루키의 새 여행기를 읽게 되었다. <라오스에 대체 뭐가 있는데요>. 제목처럼 라오스 이야기만 실려 있는 것은 아니고, 미국과 다른 여러 나라의 여행기를 묶은 책이다. 도서관에서 우연히 접해 읽어보니, 그동안 내가 생각했던 미국의 이미지가 안 좋은 방향으로 정형화됐었구나 싶었다.

책 속에 여러 여행지들이 나오는데 그 가운데 특히 마음에 들었던 곳은 서로 다른 지역이지만 이름이 같아 신기했던 곳이다. 바로 오리건주의 포틀랜드와 메인주의 포틀랜드. 두 도시에 대한 이런저런 하루키의 설명이 이어졌다. 서비스는 모자람이 없지만 대도시처럼 과민하고 신경질적인 구석은 느낄 수 없는 대신 무척 친근하고 캐주얼한 레스토랑, 타국에서는 상상할 수조차 없는 방대한 양과 싼 가격을 자랑하는 중고 레코드 가게에 대한 묘사가 내 맘을 사로잡았다.

중고 레코드라면 아무래도 엘피(LP)일 것이다. 디지털 음원보다 잡음도 나고 객관적인 측정 수치로도 훨씬 품질이 떨어지는 엘피의 음악이 사람의 감성을 훨씬 더 쉽게 사로잡는 경우가 많다. 운 좋게 일찍 일이 끝난 날, 술 한잔과 함께 지미 롤스의 피아노나 빌리 홀리데이의 노래를 엘피로 듣고 있노라면 어느새 피곤한 일상은 숨어버리곤 한다.

아무래도 엘피는 전성시대에 나온 예전 음반들이 소리가 좋다. 질 좋은 중고 음반을 합리적인 가격으로 산 뒤 동네 분위기에 썩 잘 어울리는 레스토랑에서 식사를 즐기고 집에 돌아와 음악을 들으며 하루를 정리할 수 있다면 얼마나 좋을까. 이런 생각을 하면 아무 관심도 없던 미국에 빨리 놀러 가고 싶어진다.

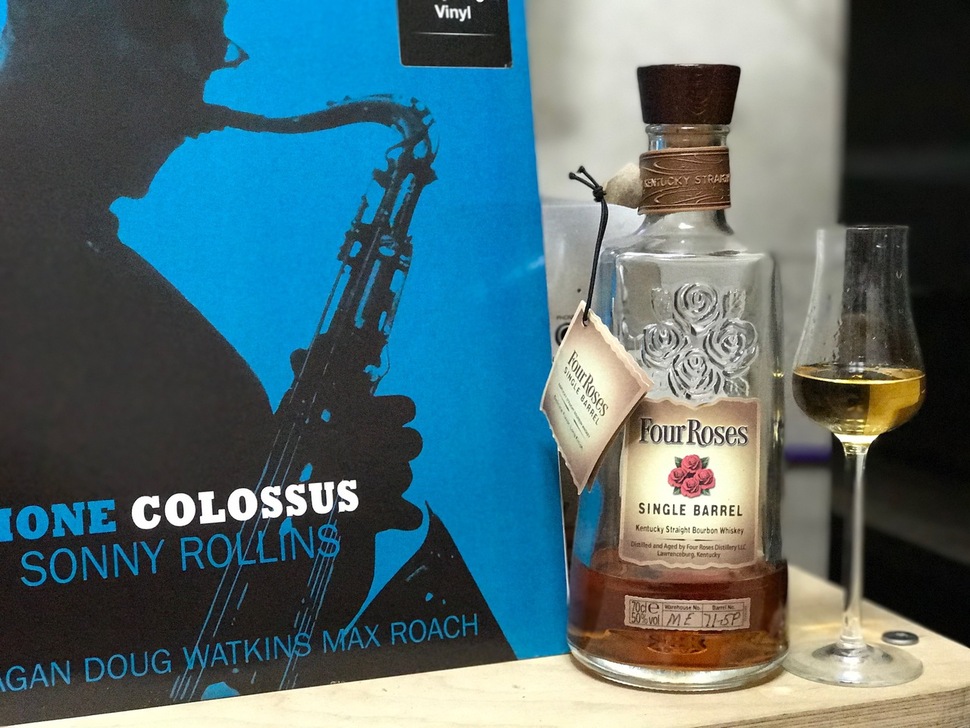

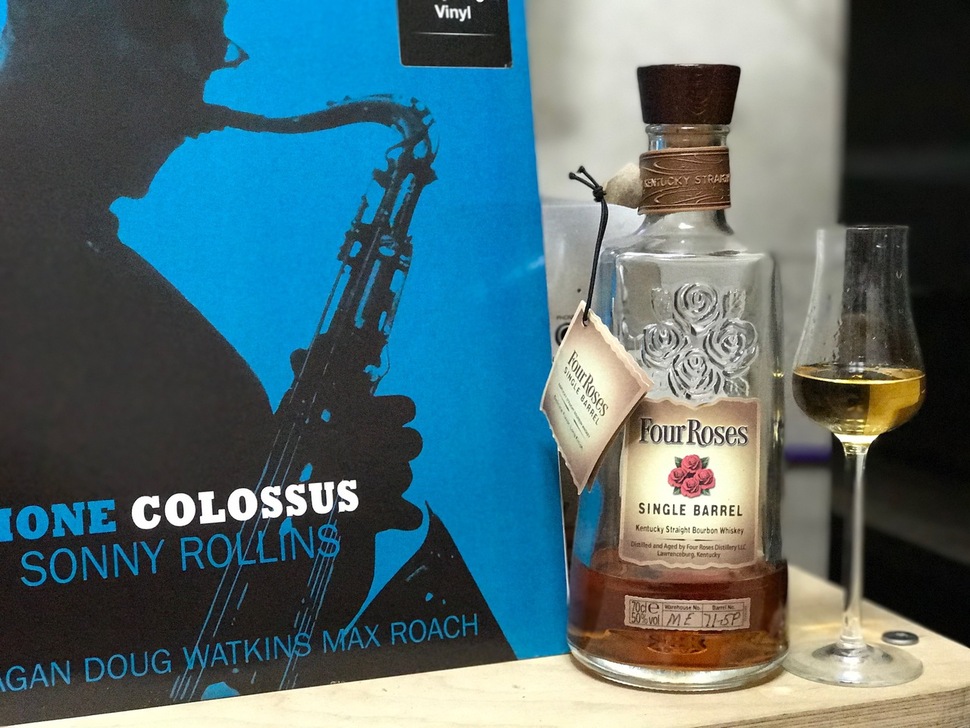

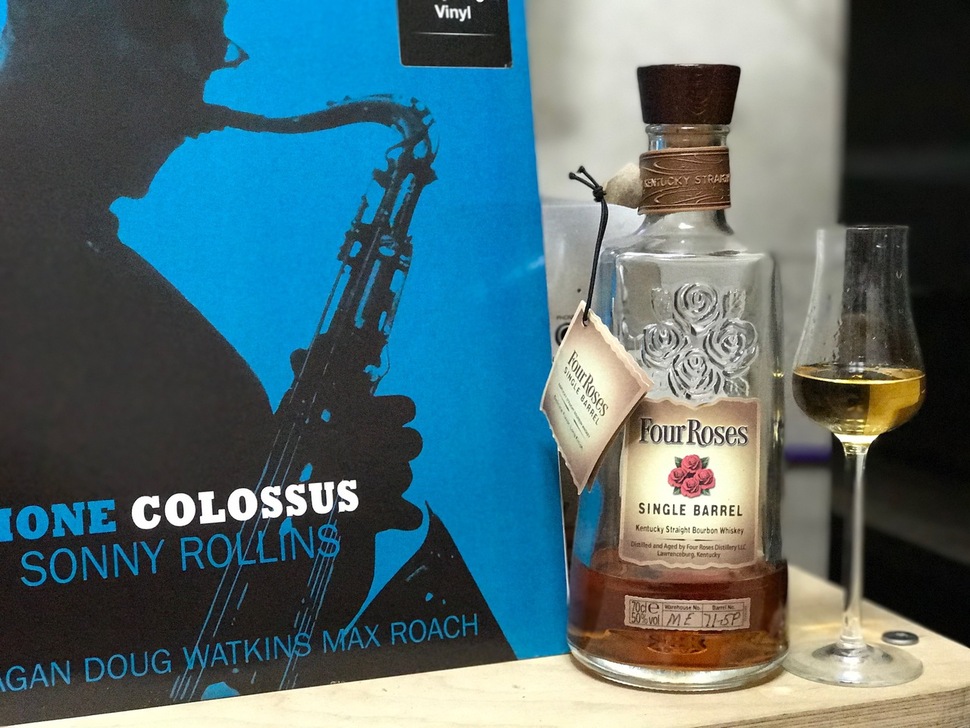

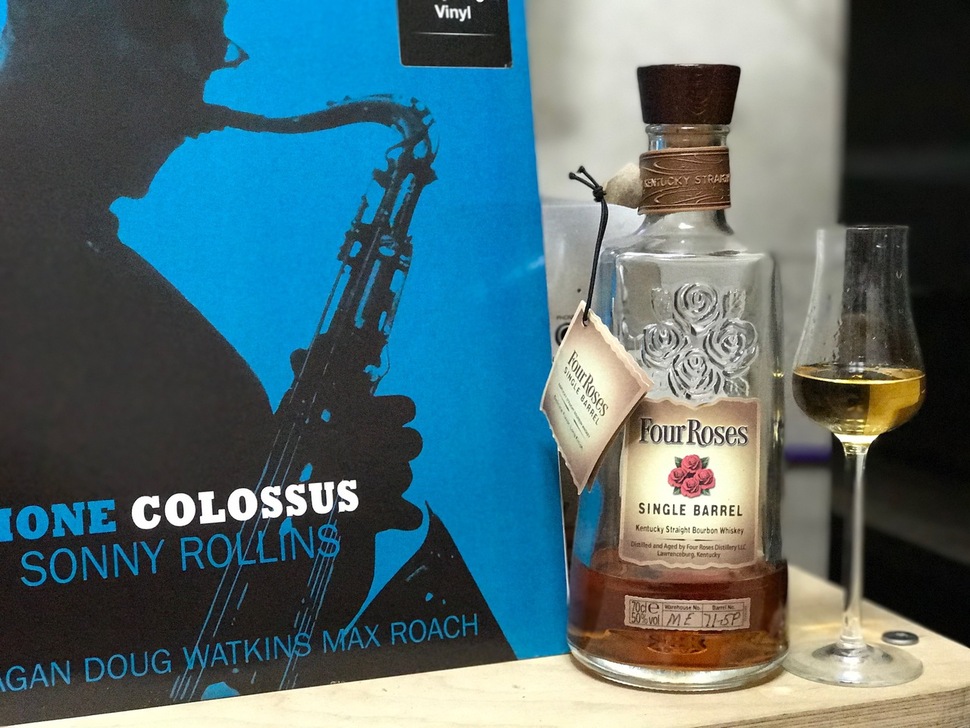

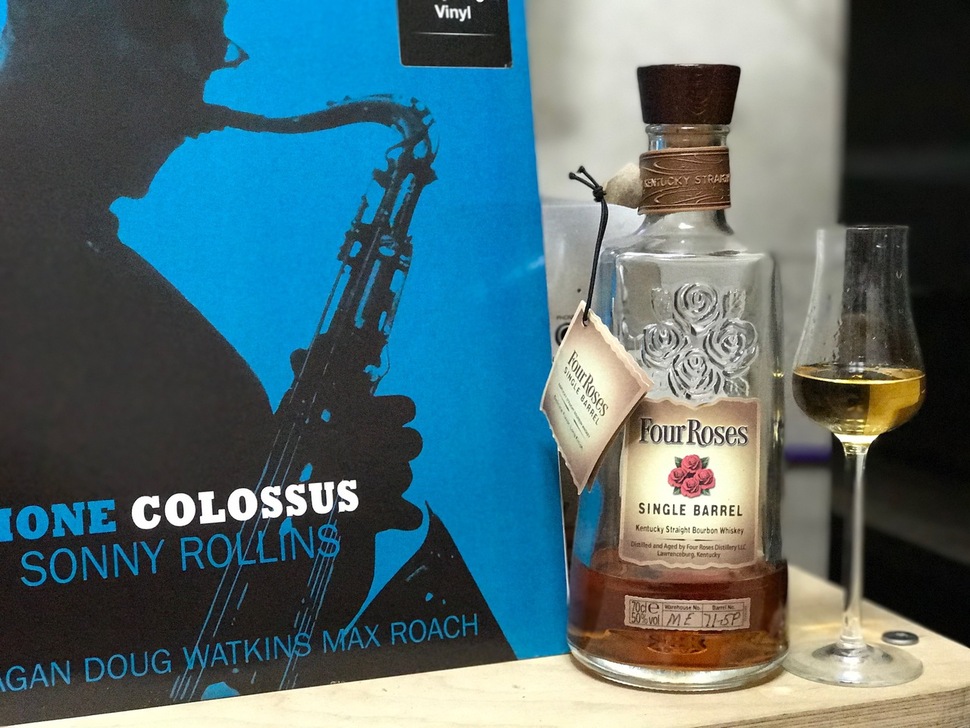

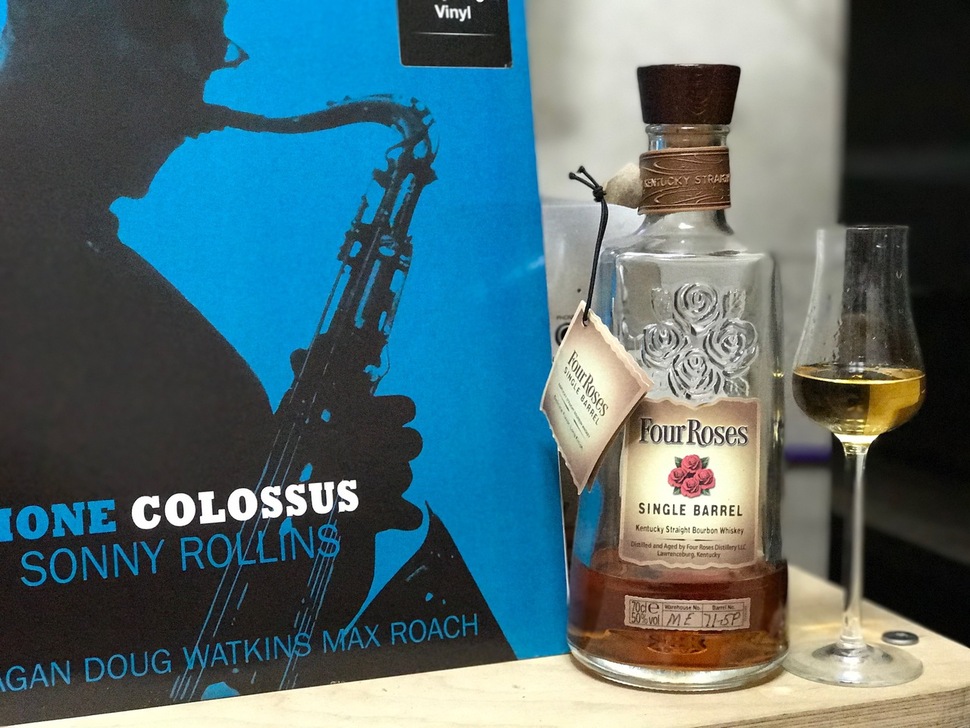

재즈를 좋아하는 사람 가운덴 ‘술꾼’이 많다. 일본의 어떤 유명한 재즈클럽 사장은 라이브 연주를 들으며 일본술을 병째로 마신다고도 한다. 뭐, 그런 경우는 흔하진 않을 것이고 아마도 대부분은 맥주나 버번을 마실 것이다. 우리나라에서는 스카치위스키에 비해 미국 위스키인 버번이 그다지 많이 알려져 있지 않지만, 버번도 스카치만큼이나(혹은 그 이상) 많은 증류소에서 다종다양한 제품을 생산하고 있다. 오랜만에 소니 롤린스를 들으며 무엇을 마시면 제일 어울릴지 술장을 바라보다 하나가 딱 걸렸다. ‘포 로지스 싱글 배럴’(Four Roses Single Barrel·사진).

다른 여러 버번 증류소처럼 포 로지스 증류소도 1800년대 후반에 처음 만들어졌다고 전해진다. 시그램과 디아지오를 거쳐 현재는 일본의 맥주 회사 기린이 소유주지만 다른 증류소 소유주들이 그렇듯이 제품의 출고량이나 가격정책에만 관여할 뿐 제품의 제조법이나 생산 과정은 오랫동안 증류소에서 일해온 기술자들의 의견을 존중한다. 거의 대부분의 공정을 수작업으로 처리한다.

대부분의 독한 버번들은 온더록스(얼음을 넣어 먹는 것)로 마시는 걸 좋아하지만 포 로지스는 스트레이트로 마셔도 꽤 괜찮다. 아주 작은 양을 입에 머금는 순간 부드러운 감촉이, 뒤이어 버번 특유의 바닐라 같은 질감과 향이 입과 코 속에 가득 찬다. ‘부커스’처럼 강력하게 진하지도 않고 ‘와일드 터키’처럼 불량식품 같은 매력도 없지만 단아하고 격조 있으면서도 심지가 있는 매력적인 술이다. 한동안 정식 수입되다가 요샌 잠시 수입이 중단되었다고 들었는데 어서 다시 수입되었으면 좋겠다.

언젠가 재즈의 본고장이라는 뉴올리언스에 가보고 싶다. 맛있는 미국식 음식에 버번을 곁들여 마시면서 라이브 연주를 들을 수 있다면 참 좋을 것 같다. 언제쯤이면 갈 수 있을까? 그렇게 오늘도 술을 마시며 꿈을 꿔본다.

데렉 아저씨 애주가

광고

기사공유하기