등록 : 2016.07.04 09:27

수정 : 2016.07.04 20:35

거대한 얼굴 표정 바꾸며 박람회서 인기

조선인들도 로봇의 출현에 열광했다

알파고 이후 에이아이(AI·인공지능)가 화제가 되면서 사람의 일자리가 줄어들 것이라는 전망이 나오고 있다. 그런데 로봇들이 혹사당하다가 인간에게 반기를 들 걱정은 안 해도 될까?

사실 세계 최초의 로봇은 바로 이런 상상에서 탄생했다. 체코의 작가 카렐 차페크가 1920년에 발표한 희곡 ‘R.U.R.’이 그런 설정을 담고 있으며, 이 작품에서 ‘로봇’이라는 말이 처음 등장했다. 이 작품은 곧 세계적인 명성을 얻었고 조선에는 1923년에 춘원 이광수가 ‘인조인’이라는 제목으로 자세한 소개글을 처음 내놓았다. 그리고 1925년에 박영희가 <인조노동자>라는 제목으로 <개벽>에 번역해 싣게 된다.

사실 ‘R.U.R.’의 로봇은 기계가 아닌 유기체 인조인간이었고, 작품의 주제도 과학기술에 대한 불길한 전망이라기보다는 인간의 부조리에 대한 은유였다. 그러나 지금에 와서는 의미심장한 통찰을 담았던 것이 아닌지 되돌아보게 된다.

|

|

일본에서 1928년 제작된 ‘학천칙’은 얼굴 표정을 바꾸며 글을 쓸 수 있다고 알려지면서 ‘아시아 최초의 로봇’이라는 이름이 붙었다. 이듬해 서울에서 열린 조선박람회에서도 전시됐다. 위키미디어 코먼스

|

1927년 독일에서는 프리츠 랑 감독이 영화 <메트로폴리스>를 발표한다. 미래 사회에 자본가와 노동자 계급의 갈등을 다룬 이 대작 에스에프(SF)영화는 ‘마리아’라는 로봇 주인공으로도 유명하다. 작중에서 로봇의 역할은 악역에 가깝지만 워낙 디자인이 훌륭해서 그 뒤 <스타워즈>를 비롯한 여러 에스에프의 로봇들에 영감을 제공했다. 조선에서는 1929년에 수입 개봉되었으며 <상록수>의 작가 심훈이 감상문을 남긴 바 있다. <메트로폴리스>는 영화로는 처음으로 2001년에 유네스코 세계기록유산에 등재되었다.

1928년 일본에서는 ‘학천칙’(學天則)이라는 로봇을 만든다. ‘아시아 최초의 로봇’이라는 타이틀이 붙은 이 로봇은 손을 움직여 글씨를 쓰고 얼굴 표정도 바꿀 수 있었다. 높이가 3.5미터에 폭이 3미터로 꽤 큰 편이었는데, 1929년 경성(현재 서울)에서 개최된 조선박람회에서도 전시되었다. 그 뒤 독일에 건너갔다가 분실되었고 설계도도 남아 있지 않다고 한다.

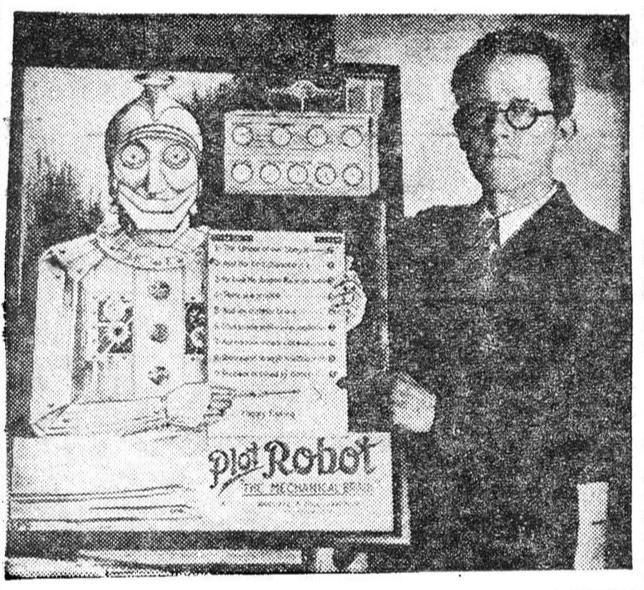

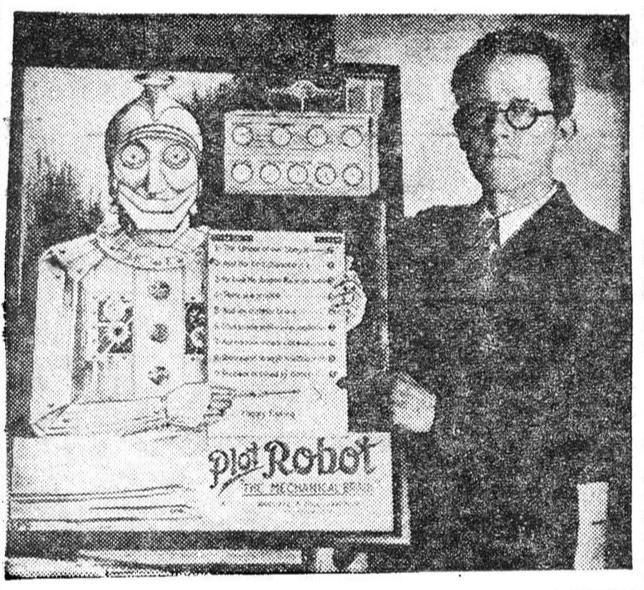

1930년에는 미국의 한 시나리오작가가 영화나 소설에 나오는 이야기 요소들을 재조합하여 무한 수량의 이야기를 제작할 수 있다는 ‘각본 로봇’을 만들었고, 1932년에는 영국에서 ‘노래하고 말하고 웃는’ 로봇이 등장했다. 모두 다 당시 국내 신문에 소개된 내용들이다.

|

|

1930년 <동아일보>에 실린 ‘소설 제작 로봇’ 사진.

|

흥미로운 점은 이렇듯 드물지 않게 로봇이 소개되었음에도 <과학조선>이나 <현대과학> 같은, 일제 강점기 전후의 국내 과학잡지에서는 관련 내용을 거의 찾아볼 수 없다는 사실이다. 20세기 전반기는 물론이고, 1960년대에 들어서까지도 로봇은 과학기술이 아닌 에스에프라는 문화의 영역에만 머물러 있었다. 더구나 1957년에 ‘스푸트니크 쇼크’가 일어난 뒤에는 꽤 오랫동안 ‘우주’가 과학문화의 대세였다.

실현 가능한 기술로서 인간형 로봇이 진지하게 검토된 것은 컴퓨터 과학이 본격적으로 발전하는 1980년대 이후부터이다. 산업용 로봇은 이미 1960년대 초부터 나왔지만 인간을 닮은 로봇은 몸체를 이루는 기계보다도 그 두뇌인 에이아이가 관건이기 때문이다.

21세기에 접어들자 세계에 존재하는 모든 정보의 총량에서 디지털 형태의 비율이 아날로그를 넘어섰다. (50% 대 50%가 된 2002년을 ‘디지털 시대’의 시작으로 본다.) 그런 추세는 빠르게 진행되어 지금은 전세계 정보의 95% 이상이 디지털 형태인 것으로 추정된다. 즉 세계는 이제 거대한 빅데이터의 시대로 탈바꿈했는데, 이는 인간의 두뇌를 최대한 모방하려는 에이아이가 기계학습을 본격적으로 할 수 있는 토대가 마련된 것을 의미한다. 이제 우리에게는 인간형 로봇 시대를 앞두고 에이아이에게 ‘휴머니즘’을 학습시켜야 하는 과제가 남아 있다. 서울SF아카이브 대표

광고

기사공유하기