등록 : 2016.08.24 19:47

수정 : 2016.08.24 19:50

|

|

김보통

|

[매거진 esc] 김보통의 노잼, 노스트레스

|

|

김보통

|

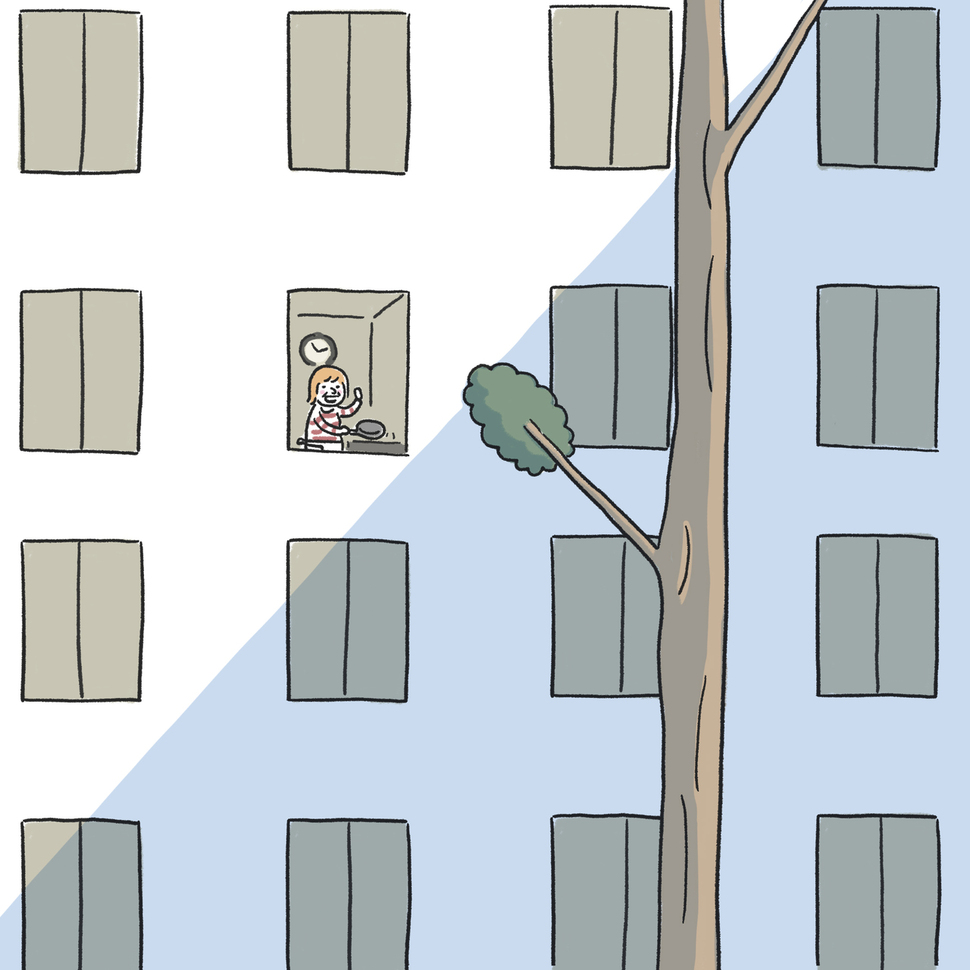

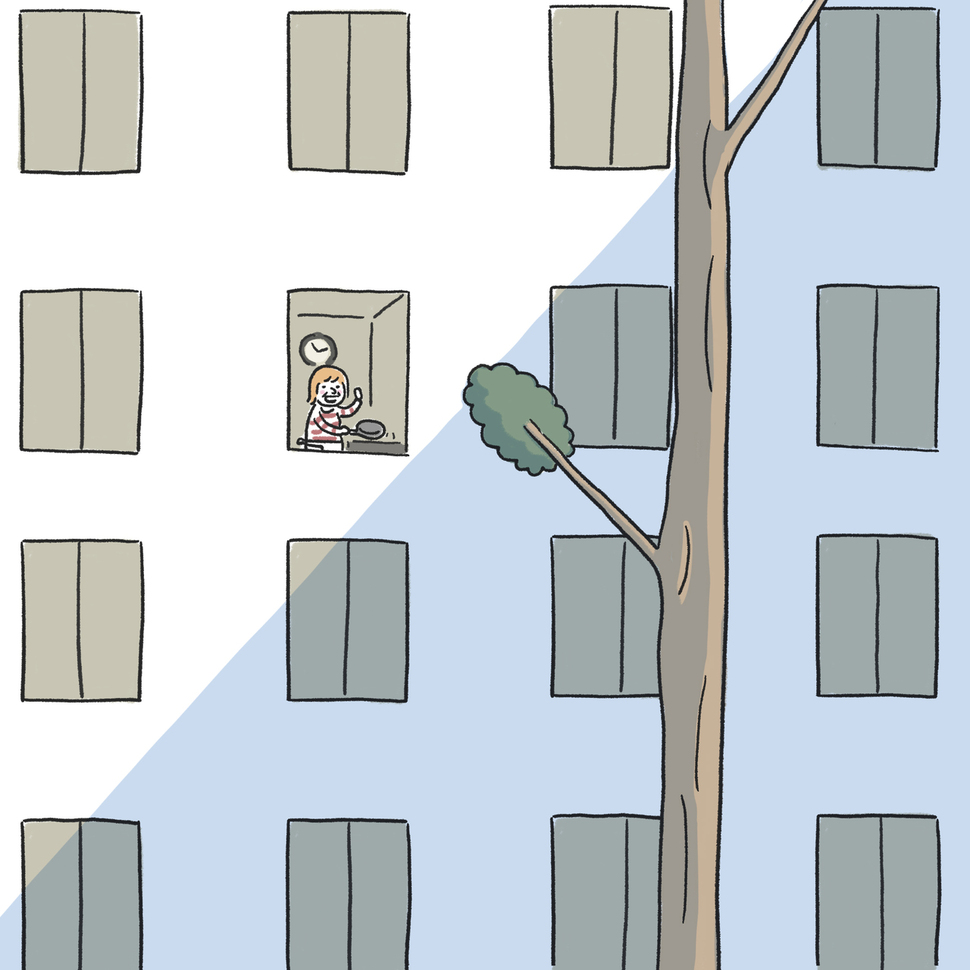

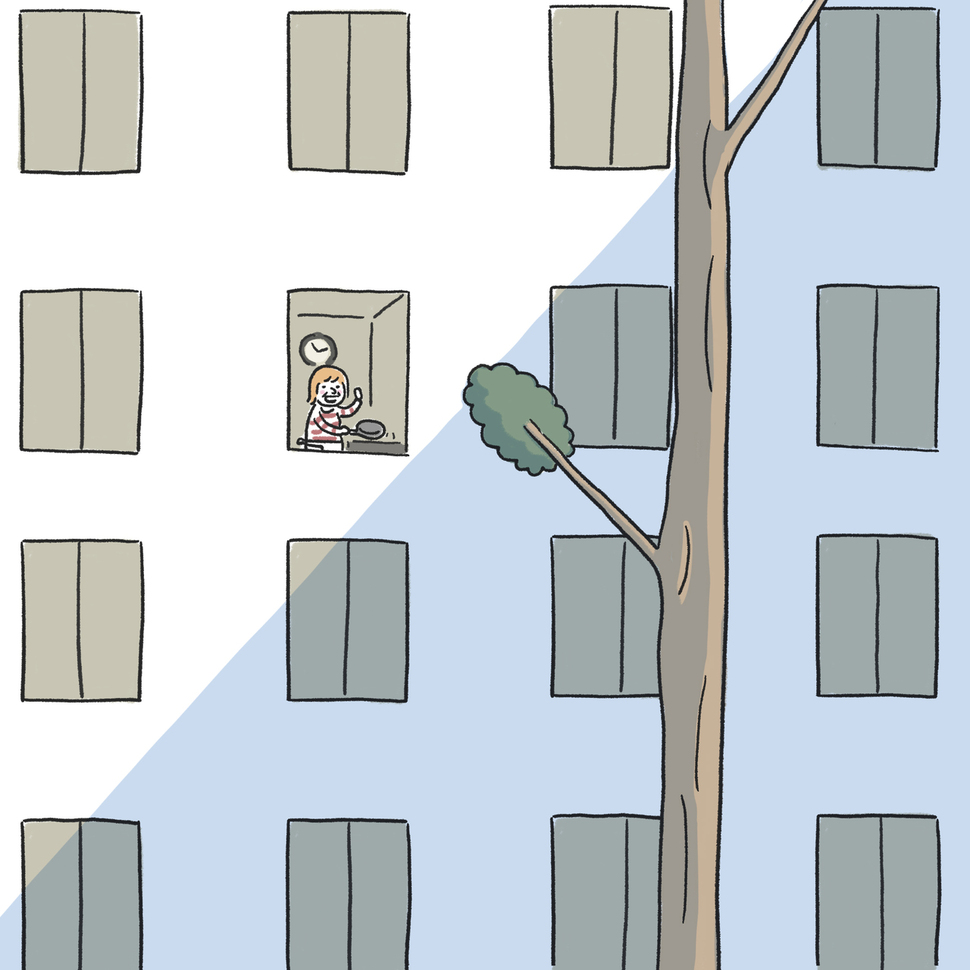

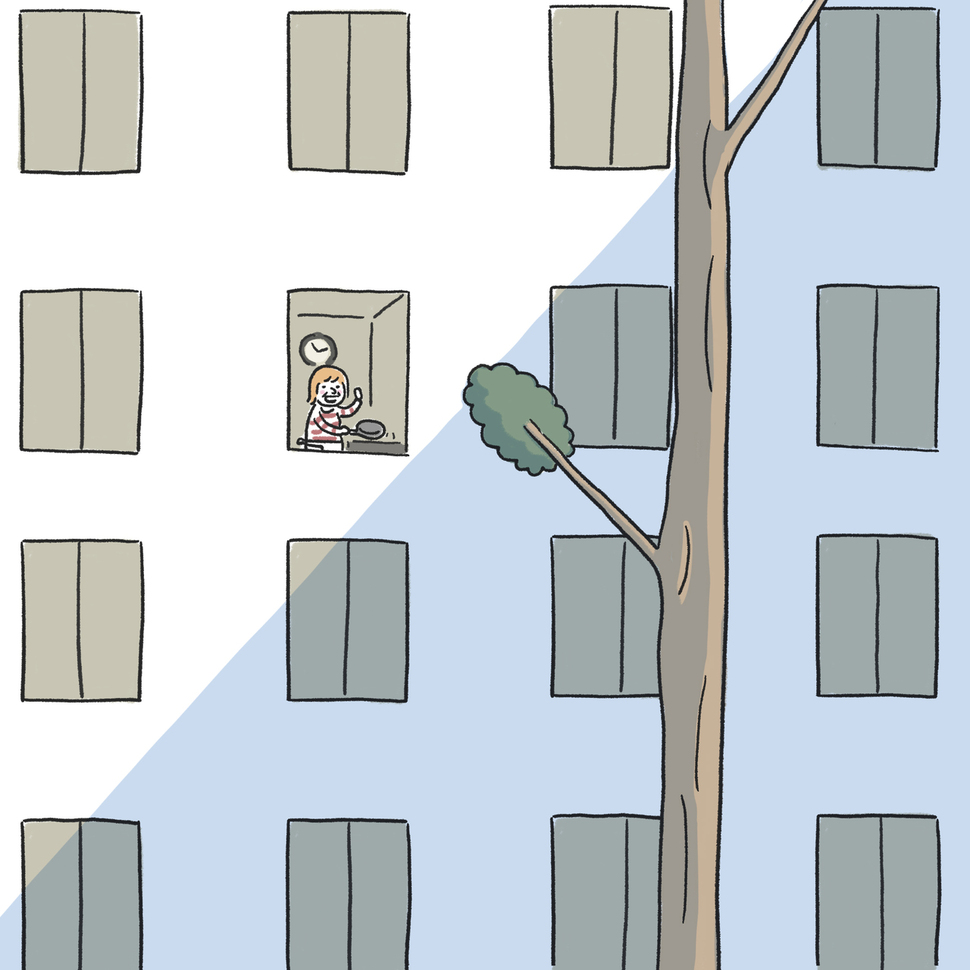

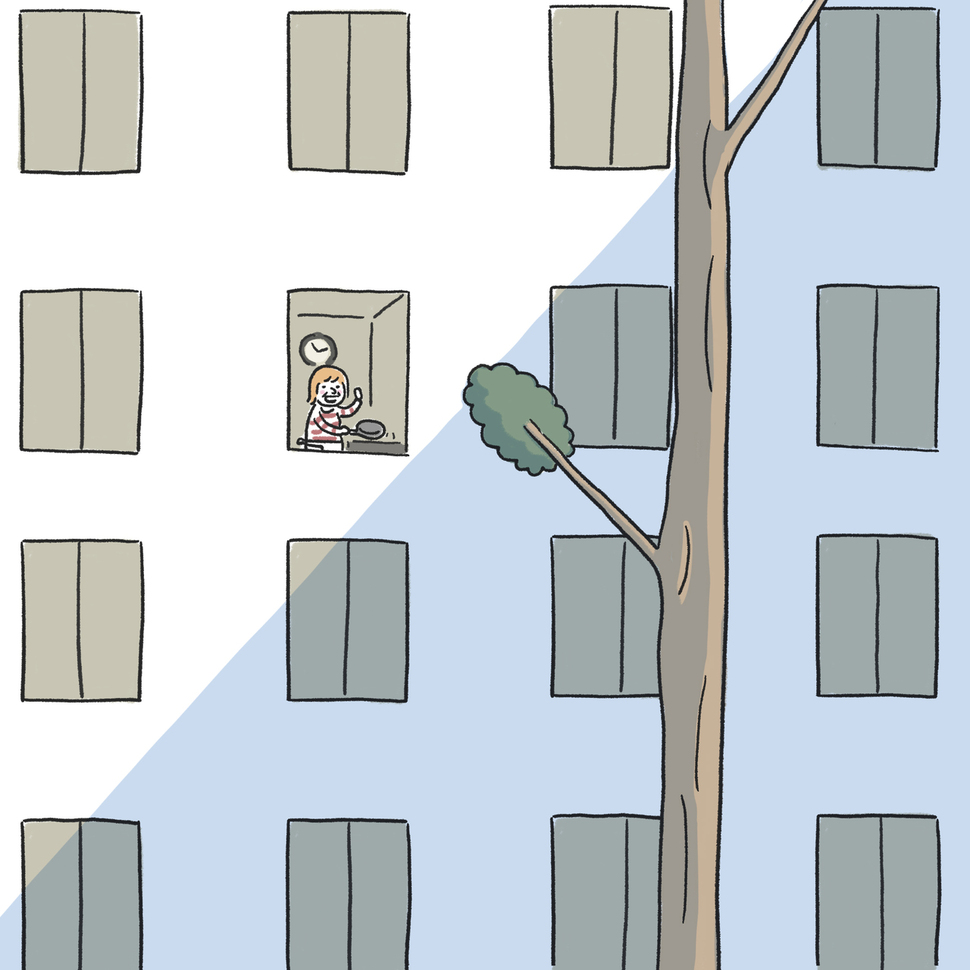

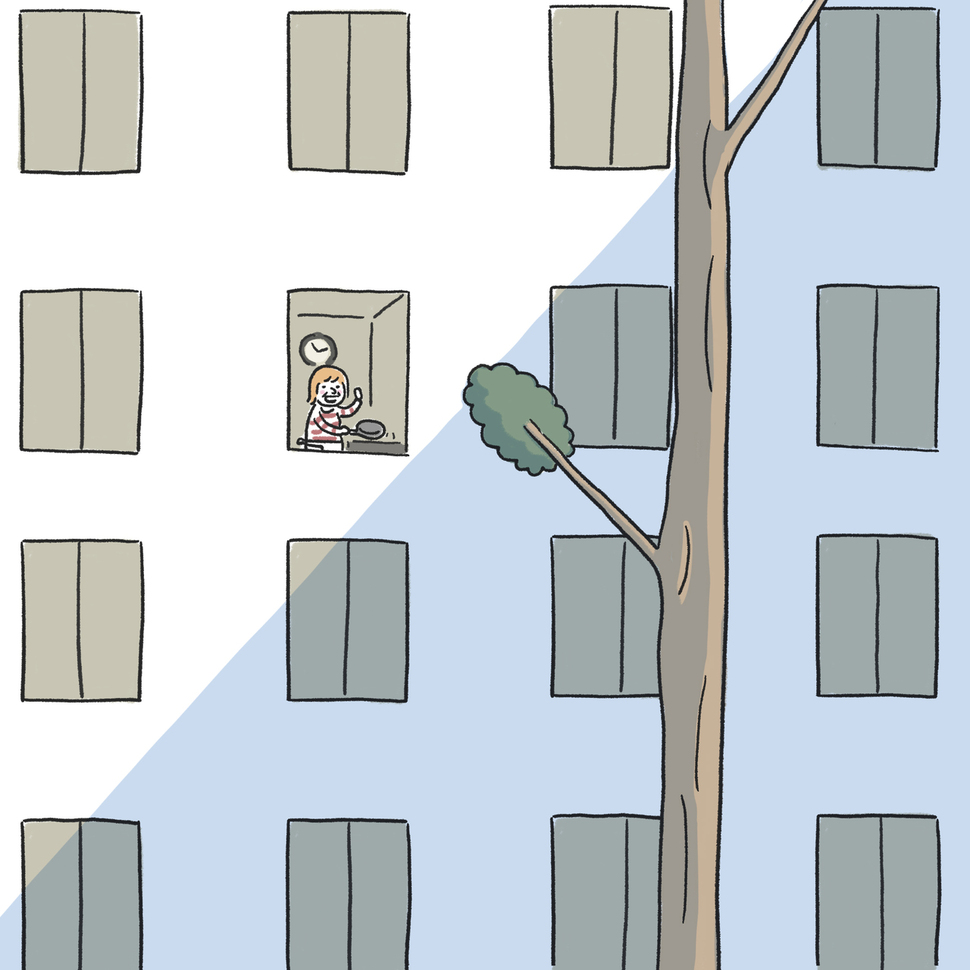

베를린에 보름 정도 머무른 적이 있었다. 스물 몇살 때의 일이다. 그곳에서 공부를 하던 친구가 여행을 가느라 집을 비운다고 해 그 집에 머물렀다. 마치 도넛을 쌓아올린 것처럼 집들이 둥그렇게 둘러쌓인 작은 성 같은 느낌의 연립주택이었는데, 출입구는 마차가 오갈 수 있을 정도로 높았고, 문은 두껍고 무거웠다. 문을 열고 들어가면 보이는 것은 도넛의 구멍 부분에 해당하는 공터다. 모든 집이 창을 통해 내려다볼 수 있는 열린 공간이다.

친구의 집은 매우 깨끗했다. 정리정돈과 위생 상태에 강박증이 약간 있는 친구였기 때문에, 집안의 모든 것들은 집주인의 확고한 기준과 원칙으로 분류된 뒤 정돈되어 있었다. 싱크대 옆 선반엔 동일한 디자인의 컵 다섯 개가 동일한 방향으로 손잡이를 향한 채 똑같은 간격으로 배열돼 있고, 소파 앞 탁자 위엔 리모컨 세 개가 작은 것에서 큰 것 순으로 놓여 있었다. 모든 것이 그랬다. 집 안에 존재하는 모든 것들, 냉장고의 조미료 통부터 화장실의 두루마리 휴지까지 집 밖의 세상과는 다른 특수한 법칙에 지배받고 있었다.

당연히 그곳에서의 생활은 여러모로 힘이 들었다. 얼룩 한 점 없는 싱크대에서 무언가를 만들어 먹는 것은 엄두를 낼 수도 없었다. 기계적으로 각이 맞춰진 침대에서 자고 일어나 다시 그 각을 복원해 침구를 정리하는 일은 차라리 잠을 자지 않는 게 좋겠다는 생각이 들 정도로 나를 피곤하게 했다. 단 한번도 사용하지 않은 것처럼 새하얗게 반짝거리는 변기(그 전에는 물론 이후로도 그 정도로 깨끗한 변기는 본 적이 없다)를 이용하는 것은 무엇보다 고통스러웠다. 알 수 없는 죄책감이 들 정도로 깨끗한 변기였기 때문이다.

며칠이 지난 뒤 나는 모든 끼니를 밖에서 때웠고, 이불을 덮지 않고 그냥 침대 위에 누워 잠들었다. 용변은 근처 쇼핑몰에서 해결했다. 그쪽이 마음이 편했다. 그럼에도 대부분의 시간은 집에서 보냈다. 베를린에서 내가 아는 유일한 사람의 집에 머물고 있으면서, 막상 그 사람은 이 나라에 없어 달리 할 일도 없기 때문이었다. 하는 일이라곤 아침에 일어나 그 집에서 행할 수 있는 가장 과감한 행동인 ‘물 끓이기’를 해, 커피를 마시며 부엌 창가에 놓인 책상에 앉아 내가 가지고 있던 유일한 책인 토익 문제집을(왜 하필 토익 문제집인가를 설명하자면 길고, 그다지 중요하지도 않기 때문에 넘어가자) 풀거나, 도통 무슨 얘기를 하는지 한마디도 이해할 수 없는 독일 텔레비전 방송을 보는 것뿐이었다.

그랬다. 나는 베를린의 어느 도넛 모양으로 쌓아올려진, 모든 것이 ‘독일스럽게’ 정리된 집에서 토익 문제집을 풀거나 텔레비전을 보며 하루하루를 보냈다. 가끔 공부하는 게 지겨워 창밖을 내다보다 ‘도넛 구멍 광장’ 반대쪽 집 부엌 창 너머로 빨래를 널거나, 식사를 준비하는 아주머니와 눈이 마주치곤 했다. 그때마다 아주머니는 활짝 웃으며 힘찬 목소리로 “구텐 모르겐(혹은 구텐 타크)~!” 하고 인사했다.

그러면 고요한 광장에 아주머니의 목소리가 울려퍼졌고, 나도 같이 “구텐 모르겐~!” 하고 답하면 내 목소리도 그 도넛의 구멍 안에서 맴돌았다. 베를린에 대한 내 모든 기억은 이것뿐이다.

김보통 만화가

광고

기사공유하기