등록 : 2016.09.07 19:32

수정 : 2016.09.07 20:02

[매거진 esc] 김보통의 노잼, 노스트레스

|

|

김보통 제공

|

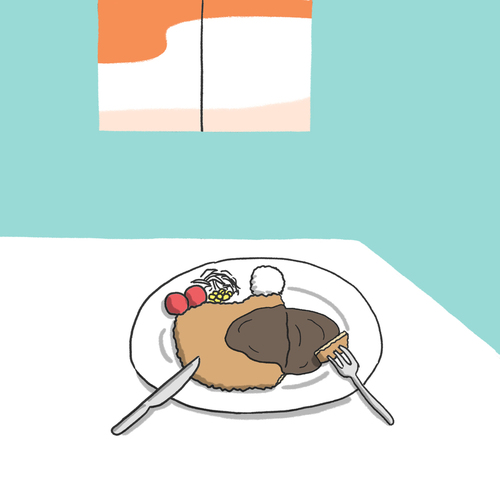

맛있는 돈가스를 파는 식당은 매우 많다. 별처럼 많다. 당연하지. 돈가스란 그런 음식이니까. 고기에 빵가루를 입혀 기름에 튀겼다. 맛이 없으려야 없을 수 없는 구조다. ‘맛있는 돈가스’에 대한 글을 쓰는 것은 의미가 없을 것이다. 이미 많은 사람들이 맛있는 돈가스에 대한 이야길 써내려 갔을 테니. 내가 그 어떤 맛있는 돈가스에 대한 이야기를 하건 이미 누군가 나보다 먼저 먹고, 그에 관한 글을 썼을 게 분명하다.

때는 2002년 한일 월드컵 16강 대 이탈리아전. 연장전에서 아직 날씬한 안정환이 골든골을 넣고 반지에 키스를 하는 세리머니를 펼쳤던 무렵인데, 온 국민이 매일같이 행복한 하루하루를 보내던 것과 달리 나는 입대를 앞두고 한숨과 아쉬움뿐인 나날을 보내고 있었다.

그 이유 중의 하나는 여자친구였다. 당시 나는 다른 도시에 사는 여자친구와 교제를 하고 있었다. 하지만 평균적으로 한달에 한두 번 만나던 관계라 입대를 앞둔 시점에선 솔직하게 이별을 예감하고 있었다. 아니 이별이라 부르기도 애매했다. 기본적으로 늘 떨어져 있다 가끔 만났다. 이름도 잘 모르는 복학한 선배보다도 뜸하게 만나는 사이여서, ‘오랫동안 만나지 못해 슬프다’는 생각이 들지도 않았다.

그래도, 어찌 됐든 입대를 앞두고 있으니 마지막 식사를 위해 그녀가 사는 도시를 찾았다. 택시를 타고 도시의 끝에서 끝까지 가로지르는 데 10분이면 충분할 듯한 작은 도시였다. 몇 개의 대학교가 인근에 있어 옹기종기 학생들이 모여 살던, 작고 조용한 곳이었다.

우리는 그 도시의 어느 작은 돈가스 가게에 자리를 잡았다. 다 늙은 어머니와 따라 늙은 아들이 운영하는 좁은 가게, 손님은 우리뿐이었다. 돈가스를 시킨 뒤 말없이 앉아만 있었다. 그러는 동안 가게 한쪽에 놓인 텔레비전에선 소리가 꺼진 채 월드컵 방송이 나오고 있었다. 아무 말이라도 누군가 해줬으면 싶은 그런 상황이었다.

나는 으레 이런 상황에서 하는 말을 할 수 없었다. ‘기다려 달라’거나, ‘곧 돌아오겠다’거나, ‘잘 지내’ 같은 이런저런 매체를 통해 접한 대사들 말이다. 이유야 뭐, 내심 ‘기다리지 않았으면’ 하는 생각을 했기 때문이기도 하고, ‘어차피 기다리지도 않겠지’라는 희미한 예감도 들었기 때문이다. 그녀 역시 아무런 말이 없었던 걸로 봐선 아마도 비슷한 생각을 하고 있지 않았을까.

침묵을 깬 것은 돈가스집 아들이었다. “돈가스 나왔습니다. 맛있게 드세요.”

그는 우리 앞에 각각 돈가스를 내려놓고 다시 자리로 돌아가 접어놓았던 신문을 펼치고 보기 시작했다. 돈가스를 맛있게 먹을지 어떨진 추호도 관심이 없는 태도였다. 돈가스의 맛은 어땠느냐 하면, 맛있었다. 말했지만 돈가스란 일부러 맛없기를 노리고 만들어도 맛없기가 힘든 음식이다. 본질적으로 모든 재료와 조리법이 ‘맛있음’을 관통하고 있다. 그 돈가스는, 특별함은 없었지만, 기본적으로 맛이 있었다. 그래서 우리는, 결국 별다른 대화를 나누지 않은 채 묵묵히 돈가스를 먹어치웠다. 창밖 산 너머론 해가 뉘엿뉘엿 넘어가고 있었는데, 침묵 속에 돈가스를 자르며 나는 ‘이것이 우리의 이별이구나’ 하는 생각을 했다.

그리고 얼마 뒤, 우리나라는 월드컵 4강에 진출했다. 이어 나는 입대했고, 여자친구는 딱 한번 편지를 보냈다. 뭐라고 쓰여 있었는지 기억나지 않는다. 무슨 내용이든 아마도 거짓말이었을 성싶다. 아무럼 어떤가, 이별의 돈가스는 맛있었는데.

김보통 만화가

광고

기사공유하기