등록 : 2016.10.26 19:22

수정 : 2016.10.26 20:21

[ESC] 김보통의 노잼, 노스트레스

|

|

김보통

|

초등학교 1학년 때, 내 자리는 교탁 옆이었다. 내 책상이 교탁과 가까웠다든가, 분단 앞줄에 앉았다든가 하는 게 아니다. 정말 말 그대로 교탁 왼쪽에 직각으로 맞대어진 독립적인 책걸상이 있었는데 그곳이 내 자리였다. 짝꿍이 없는 것은 당연하고, 고개를 들면 수업을 하는 담임 선생님의 옆통수만 보일 뿐인 파격적인 자리였다.

왜 그런 곳에. 일종의 격리조치였다. 당시 나는 반에서 이름을 못 쓰는 유일한 아이였다. 또 왼손잡이였다. 수업에 집중하기는커녕, 한글을 몰라 읽지도 못하는 만화책을 태연하게 꺼내놓고 읽는 기행을 저지르기도 했다. 화장실과 쉬는 시간이 분명히 존재함에도 굳이 수업 중 앉은 자리에서 시시때때로 오줌을 싸고 드문드문 똥까지 싸는 아이였다. 이 때문에 담임 선생님은 ‘일반 아이들’과 나를 분리해놓았다.

감수성이 예민한 아이였다면 꽤나 큰 상처가 되었을 테지만, 특별히 괴로웠던 기억은 없다. 나는 여러모로 부족한 아이였다. 예민함조차 부족했다. 밝다는 점 하나만이 자랑거리였다. 아무려면 어떤가. 나는 수업시간에 모든 아이들이 나를(실은 선생님을) 바라보는 것이 재밌었다. 아이들에게 틈틈이 그린 그림을 그려 보여주거나, 말을 건네거나 하며 즐겁게 시간을 보냈다.

유일하게 곤란했던 순간은 간식 시간이었다. 학교에서 점심을 먹지 않는 저학년들이 배가 고플까봐 2교시가 끝나면 간단히 빵과 우유 같은 것을 먹게 했다. 당시만 해도 아이들이 차고 넘쳐 오전·오후반으로 나눠 수업을 했다. 당연히 간식은 학교에서 지원되는 게 아니었다. 부모들이 챙겨줘야 했다. 간식을 싸줄 시간적 여유가 되지 않던 부모들은 아이들에게 얼마의 돈을 주고 아침 등굣길 슈퍼마켓에서 간식을 사 가게 했다. 나의 어머니도 마찬가지였다. 나는 어머니가 준 천원으로 학교 앞에 있던 ‘학교 앞 슈퍼’(진짜로 이름이 그랬다!)에서 파는, 설탕이 발린 페이스트리 빵과 우유를 샀다. 간식 시간이 되면 교탁 옆에 마련된 단독 책상에 앉은 나는 혼자 페이스트리 빵의 얇은 결을 하나씩 뜯어 야금야금 먹곤 했다.

“간식도 잘 먹었으면서 왜 곤란한 순간이었는가?”라고 묻는다면, “다른 아이들의 간식을 나눠 먹을 수 없었기 때문”이라고 답하겠다. 나는 쉬는 시간을 제외한 모든 시간을 격리석에서 보내야 했다. 애석하게도 선생님은 간식 시간을 쉬는 시간으로 인정하지 않았다. 수업 시간보다는 좀더 자유로워 앞뒤로 앉은 친구들과 이야기를 하거나, 간식을 나눠 먹는 것은 허용됐다. 하지만 자리에서 일어나 돌아다니는 것은 용납되지 않는 ‘준수업’ 시간이었다. 2학년 진급을 앞두고 식사 예절이나 규범을 배운다는 이유를 내세웠지만, 돌아다니며 교실 바닥에 음식물을 흘리지 못하게 하려는 게 아니었을까 싶다.

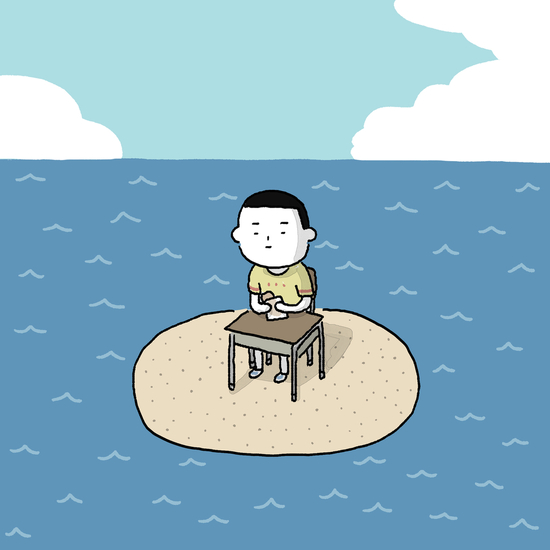

여하튼, 나는 아이들이 소보로빵과 금방울빵, 초코파이와 크림빵을 한입씩 뜯어 주고받으며 나눠 먹는 광경을 그저 바라봤다. 따로 떨어진 섬 같은 격리석에 앉아, 수평선 너머로 무심히 지나가는 야속한 증기선을 바라보는 로빈슨 크루소의 심정으로 지켜봐야만 했다. 당연히 로빈슨 크루소만큼 슬펐고, 그만큼 고독했다.

참다못한 내가 “한입만 줘!”라고 말하면, 바로 옆 교탁에 있던 선생님은 “요놈 김보통! 넌 아직도 왼손으로 글 쓰는 주제에 말이야! 가만있어!” 하고 혼을 냈다. 더더욱 슬펐다. 얼마나 슬펐냐면, 자그마치 28년 전 얘긴데 여전히 생생히 기억한다. 이렇게 글로 써, 많은 사람들이 그때 나의 슬픔을 알아봐줬으면 하고 바랄 정도다.

글·그림 김보통 만화가

광고

기사공유하기