등록 : 2017.03.08 19:46

수정 : 2017.03.08 19:57

|

|

김보통

|

[ESC] 김보통의 노잼, 노스트레스

|

|

김보통

|

얼마 전 인터뷰 때 “살아가는 것이 무섭지 않나요?”라는 질문을 받았다. 무섭다. 평생 해온 게 살아오는 것이었는데도 내일 또 살아가야 하는 건 무섭다. 아무리 만반의 준비를 해도 어그러지기 일쑤고, 실패를 많이 겪어왔어도 매번 새롭다. 그럴 때 어떻게 버티는가가 질문의 요지였다.

나는 “말벌통을 박살냈을 때를 떠올립니다”라고 답했다. 헝가리에서 있었던 일이다. 당시 나는 자전거를 타고 여행을 했다. 유럽 횡단을 한 것은 아니다. 장거리는 자전거를 싸들고 버스나 기차를 타고, 한 도시에 머물 땐 대중교통 대신 자전거를 탔다. “그게 뭐가 자전거 여행이냐!”고 할 수 있지만, 완전히 틀린 건 아니니까.

그날은 부다페스트에 도착한 지 열흘쯤 됐을 때였다. 아침부터 밤까지 도시 곳곳을 할일 없이 돌아다니기만 하는 게 주요 일과였다. 박물관을 간 것도 아니다. 유적지를 가지도 않았다. 그런 곳에 가려면 자전거를 세워놓아야 하는데 누군가 훔쳐갈까 걱정됐기 때문이다. 그저 부지런히 달려 박물관 앞까지 가서 ‘음, 여기가 박물관이군’ 하고는 다음 미술관을 향해 자전거를 타고 달렸다. 미술관 앞에서도 역시 ‘음, 미술관이네. 훌륭한 작품이 많겠지?’ 하고는 다른 곳으로 향했다.

당연히 식당도 가지 못했다. 노점에서 선 채로 뭔가를 사 먹거나 마트에서 빵을 사다 먹었다. 빵을 사는 사이에도 자전거를 도둑맞을까 힐끔힐끔 창밖을 살폈다. 자전거 때문에 뭐 하나 제대로 할 수 없는 괴롭기 짝이 없는 날들이었다. 슬슬 ‘차라리 누가 훔쳐가버리면 좋겠다'는 생각도 들기 시작했다.

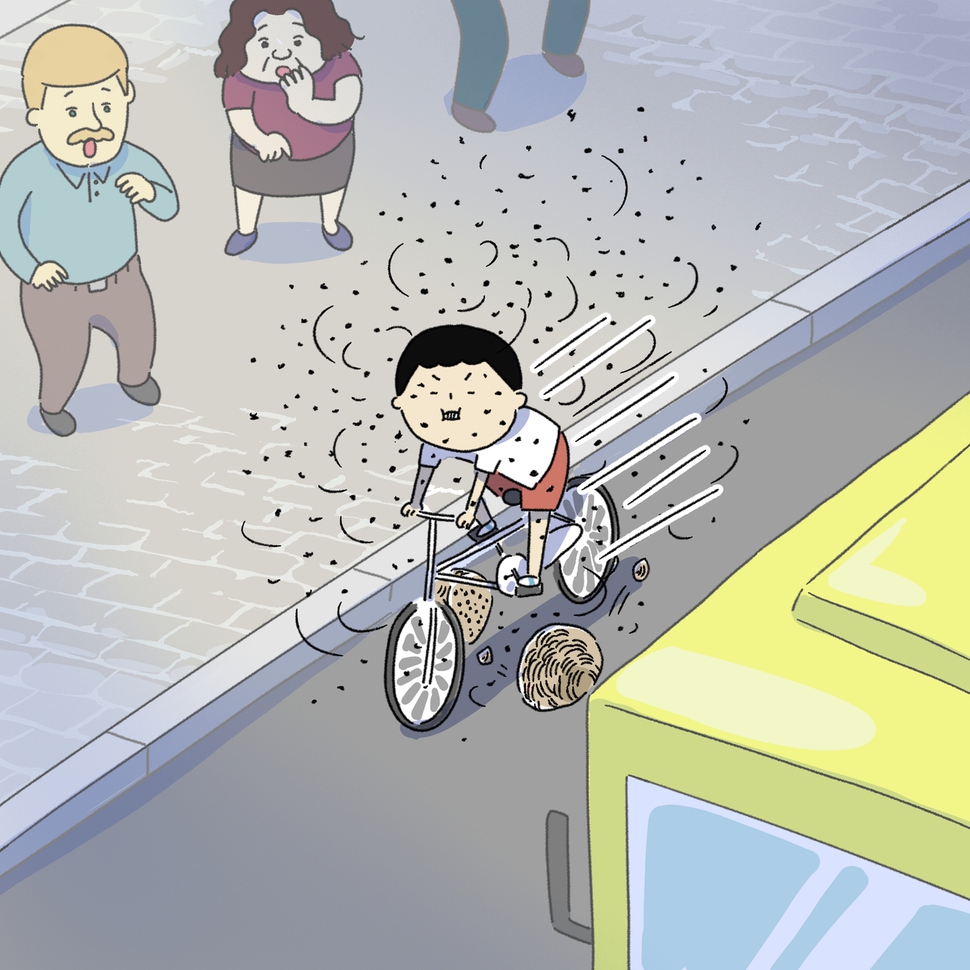

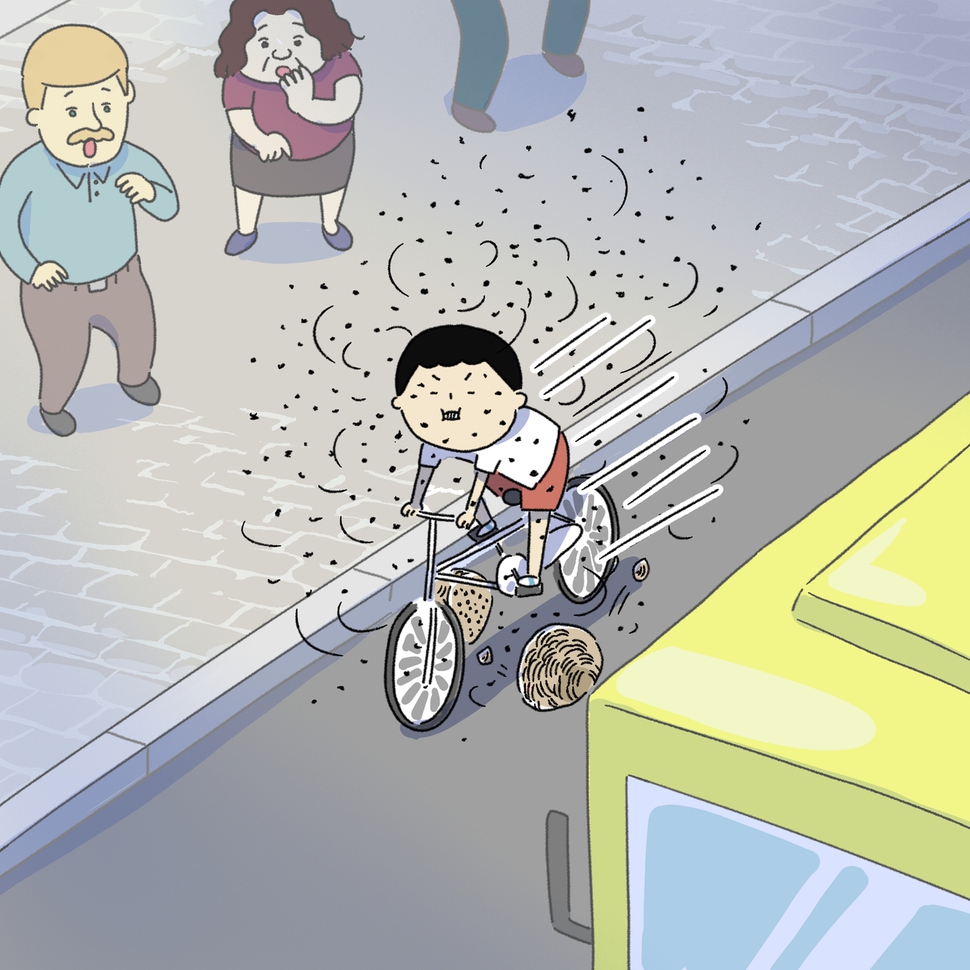

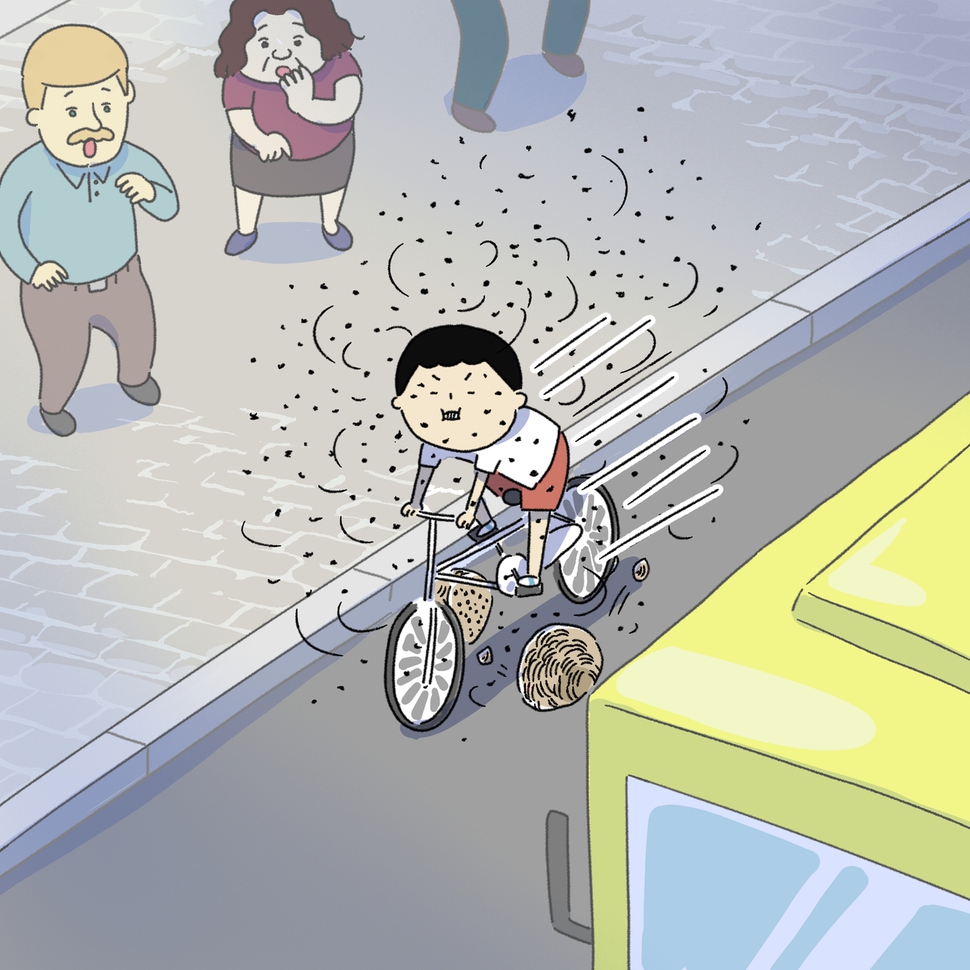

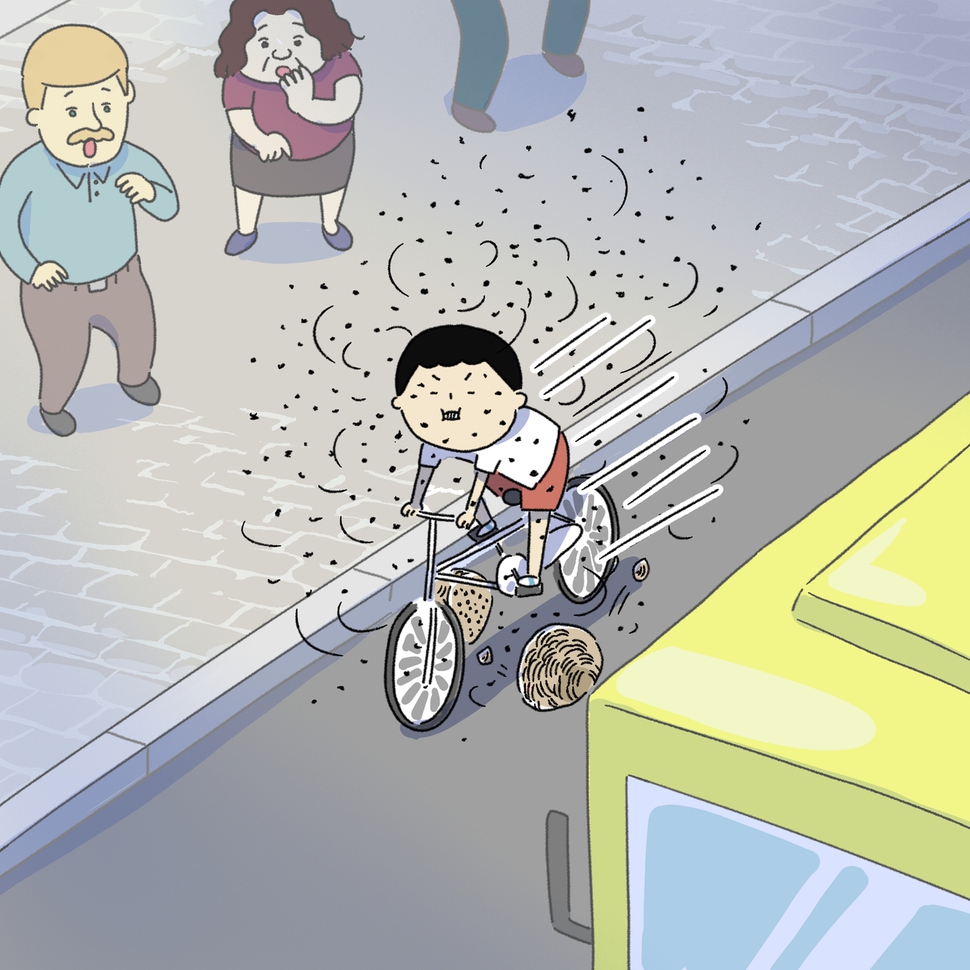

애증의 자전거를 타고 부다페스트 중앙역 앞 쭉 뻗은 8차선 대로를 지나가고 있었다. 즐거운 척이라도 해보려 휘파람을 불며 페달을 밟고 있는데, 저 앞쪽에 검은 안개 같은 것이 보였다. 그 옆으로 무언가를 피하려는 듯 허둥대는 몸짓의 사람들이 보였다. ‘늘 시무룩한 표정의 헝가리 사람들이 저렇게 생기 있다니!’ 무슨 일이 벌어진 건가 하는데 뭔가가 ‘툭’ 하고 어깨에 부딪혔다. 힐끔 곁눈질로 살펴보니 엄지손가락만한 말벌이 옷에 붙어 있었다.

그제야 조금 앞선 곳에 호박만한 벌통이 떨어져 쪼개진 것이 눈에 들어왔다. 벌통은 곧 자전거 앞바퀴에 밟혀 일도양단되었다. 동시에 나는 검은 안개처럼 보이는 말벌 무리 속으로 질주해 들어갔다.

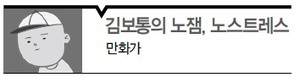

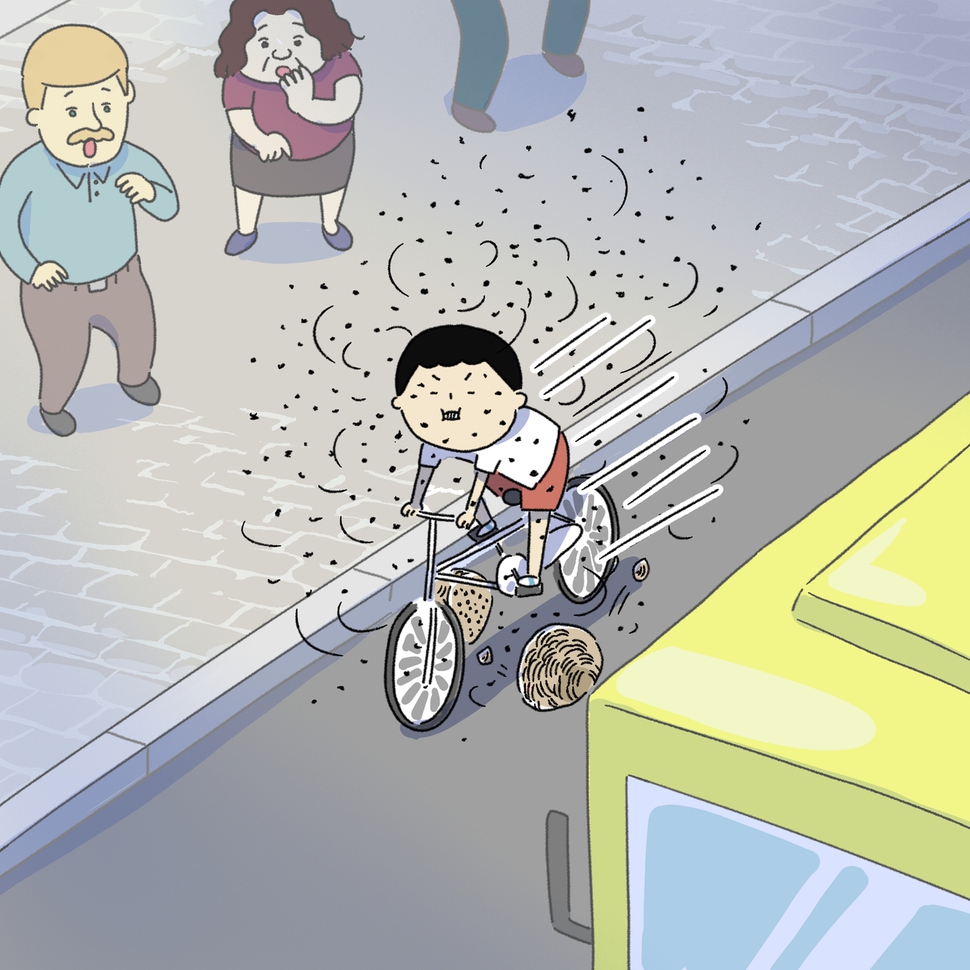

“투툭, 툭, 투툭, 탁, 탁.” 말벌의 반질반질하고도 딱딱한 껍데기가 얼굴과 반팔, 반바지 아래 노출된 팔과 다리에 부딪히는 것이 느껴졌다. 귓가엔 붕붕거리는 날갯소리가 들려왔다. 몇 마리인가 옷에 달라붙은 느낌도 들었다. 행인들은 경악하는 표정으로 나를 바라보았다. 자전거로 말벌통을 짓밟고 휘파람을 불며 말벌 무리 사이를 통과하는 ‘크레이지한’ 아시아 청년을.

죽을힘을 다해 페달을 밟았다. 어떻게든 빨리 달려야 한다는 생각뿐이었다. 벌이 들어올까 입은 꾹 다문 상태였지만, 머릿속으로는 계속 비명을 지르고 있었다. 차가 달려오는 것도, 신호등도 무시하고 달렸다. 죽고 싶지 않았다. 아니, 차에 치여 죽는 게 말벌에게 쏘여 죽는 것보단 나을 것 같았다. ‘내가 이렇게 자전거를 빠르게 탈 수 있나’ 할 정도로 쌩쌩 달렸다. 체감하기론 음속으로 돌파한 것 같았다. 심정적으론 그랬다. 광속까진 아니었다, 솔직히.

한참을 달려 골목에 숨어 몸을 살펴보았다. 달라붙은 벌은 한 마리도 없었고, 다행히 쏘인 곳도 없었다. 골목에 숨은 것은 혹시라도 쫓아오는 벌이 있을까 해서였다. 자전거는 며칠 뒤 팔아버렸다. 말벌이 페로몬 같은 걸 남겼을까 싶어서다.

살면서 예측하지 못한 시련에 부딪혀 고난을 겪을 때마다, 나는 ‘말벌통을 박살낸 것에 비하면 아무것도 아니다’라고 생각한다. 그렇게 생각하면 정말 대부분은 아무것도 아닌 기분이다.

김보통 만화가

광고

기사공유하기