등록 : 2017.09.07 18:52

수정 : 2017.09.07 20:06

[권혁란의 스리랑카 한국어 교실]

|

|

느릿느릿 가만히 사는 스리랑카의 흔한 풍경. 허풍 섞어 말하면 2년 동안 매일 나가 산책하던 탕갈레 바닷가. 유럽인에게 나름 유명한 휴양지다. 사진 권혁란

|

<열심히 하지 않습니다>(을유문화사, 2016)라는 책 제목을 보았을 때, 읽기도 전에 와아, 했다. 치열하게, 부지런히, 열심히, 성실하게 사는 것을 세상살이의 덕목으로 치는 오늘날, 그저 낮은 목소리로, 주어 없이 뱉은 열심히 하지 않는다는 한마디, 참 좋았다. 오랫동안 신념이 굳은 사람들과 자신만 옳다고 맹신하는 사람들이 터무니없이 열심히 무언가를 함으로써 세상을 엉망으로 망치는 것들을 너무 많이 봐왔다. 게다가 그토록 ‘열심히 하는 사람들’은 자기들이 보기에 성에 안 차는 이들을 끊임없이 비웃고 한심해한다. 가르치지 못해 안달하고 거품을 게게 뿜어낸다. 게으른 자들은 가난할 만해. 열심히 살지 않으니 돈이 없을 수밖에. 그들은 도와줄 필요 없어. 굶어봐야 정신을 차리지.

|

|

휴가로 온 여행자들에게 대여하는 보드 아래서 천하태령 웃으며 자고 있는 견공. 고기 몇 마리 낚아놓고 해변에 누워 자는 사람처럼, 슬슬 깨면 바다로 가서 사람하고 똑같이 수영을 하고 털의 물기를 털고 다시 자러간다. 사진 권혁란

|

그러나 나는 무언가를 열심히 하지 않는 사람들이 그 특유의 낙천과 나태함으로 세상을 망치는 데 일조하지 않는다는 의견에 양손을 들겠다. 응응. 나도 열심히 하지 않을 거야. 게으른 사람이 차라리 나을지도 몰라. 양손을 높이 든 채로 겨울에도 더운 나라, 사람들이 죄 게을러서 가난하다는 나라, 열심히 사는 사람들이 소수인 열대의 나라, 스리랑카에 살았다. 덩달아 나도 열심히 안 살 수 있게 될 줄 알았다. 아니었다. ‘열심 체질’은 노력해도 바뀌지 않았다. “일하는 게 차라리 편해요.” 온몸에 수포를 잔뜩 달고 진물을 흘리면서 수업하러 나온 내 꼴을 보고 스리랑카 사람들은 감동하지 않았다. 그저 이해하지 못했다.

|

|

새벽부터 오후까지 오로지 두 손으로만 그물을 끌어올린다. 그토록 오래 당겨 잡는 물고기는 얼마나 작은 양인지. 그 자리에서 팔거나 모두 나누어갖고 돌아간다. 사진전에 출품해 상을 받았다. 스리랑카의 모든 것을 파고들기 시작했다. 사진 권혁란

|

이른바 개발도상국에 파견되기 전 받는 교육 중에 가장 명심해야 할 것은 남의 나라에 가서 그 사람들에게 우리처럼 열심히 일하기를 요구하면 안 된다는 것. 잘 알지도 못하면서 그들의 게으름을 타박하면? 만약 그들에게 한국에서의 우리처럼 일하라고 요구하면? 그들은 지레 죽고 말 거라고 배웠다. 덥거나 더 덥거나 덜 더운 차이 외에 사뭇 뜨거운 곳에선 일할 시간이 짧다. 굳이 김매주고 잡초를 뽑아대지 않아도 열대의 곡식은 잘도 자란다. 굶어 죽고 싶어도 먹을 과일이 많다. 행여 집이 없어서 길에서 잔다 해도 얼어 죽을 수 없다. 싼 땅 위에 냉방이니 난방이니 할 필요 없으니 집 하나 뚝딱 짓기도 그다지 어렵지 않다. 땅 위에 먹을 것들이 절로 꽃 피우고 열매 맺는다. <아무것도 하지 않을 자유> 같은 책 제목에서 나 같은 사람들이 느끼는 일종의 거짓 해방감을 이들은 태생적으로 누리고 있는 것 같다. 어떻게 저렇게 아무것도 하지 않고 오래 뻔뻔하게 놀고 있을 수 있을까, 궁금할 지경이다. 그악스럽거나 악착같다는 형용사를 사용할 수 없게 생겨먹은 사람들 속에서, 너무 열심히 하진 않을 거야, 라는 생각마저도 다짐하고 각오하는 나에게 학생들은 그 순하고 예쁜 속눈썹을 흔들며 물었다. “왜, 왜 그래요? 선생님. 그냥 좀 쉬세요.”

|

|

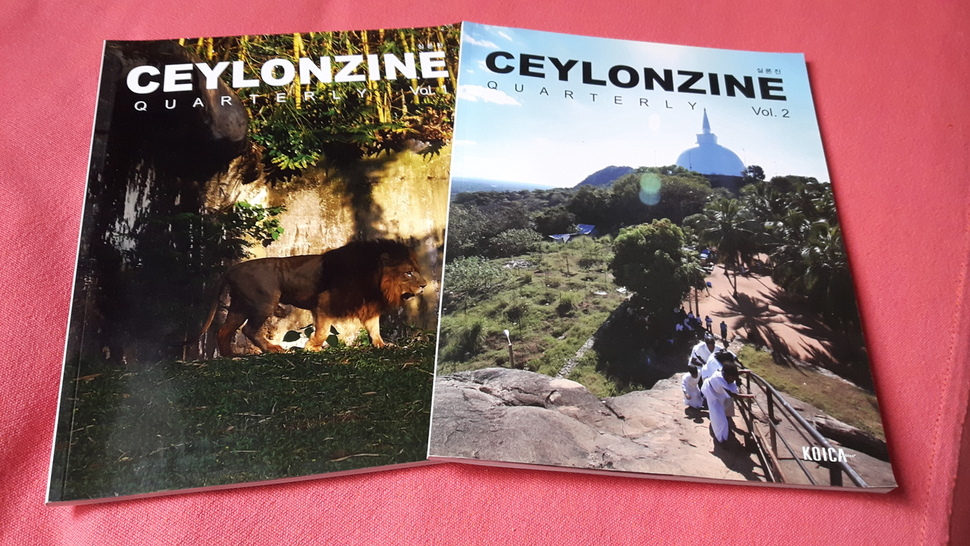

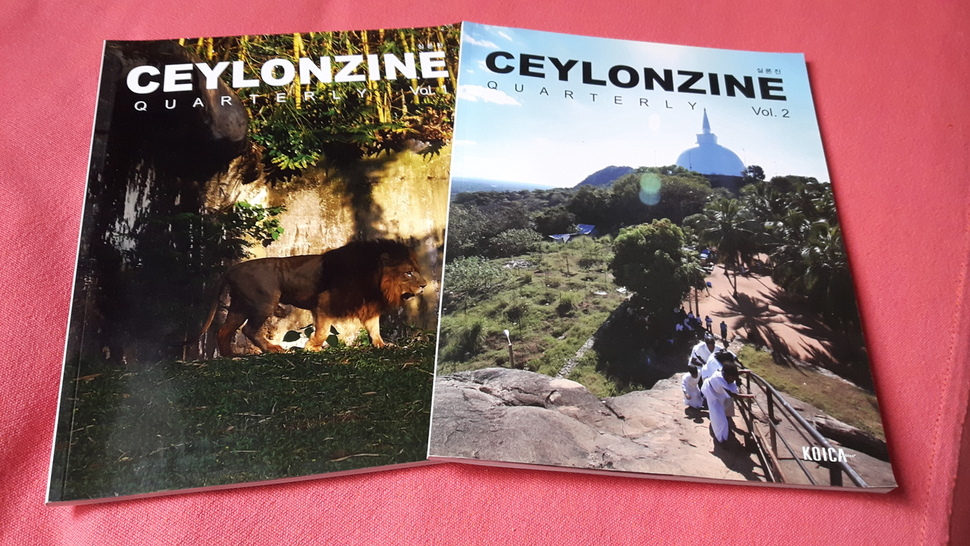

실론Ceylon은 스리랑카의 옛 이름. 거기에 잡지Magazine을 붙여, 실론진 Ceylonzine이란 이름으로 창간호와 2호를 동료단원들과 만들어냈다. 그야말로 ‘올 댓 스리랑카,’ 스리랑카의 모든 걸 우겨 담고 싶었다. 사진 권혁란

|

|

|

‘우리 모두에게 인연이 깊은 나라, 스리랑카.’ ‘또박또박, 자신의 삶을 걸어가시기를’ 두 번의 편집장의 말을 썼다. 책 한권은 <그리스인 조르바>. 한권은 <제프리 바와>. 큰 호텔 도서관에서 만난 책이다. 사진 권혁란

|

그러면서도 이 나라의 술 소비량이 엄청나다고 들었다. 특정 장소에서 비싼 값에 파는 독주를 집에서 마시는 사람들. 궁금했다. 한바탕 피부병과 배앓이를 거치면서도 치유하지 못한 성실증과 일중독은 더 도졌다. 여기 사는 동안 스리랑카의 모든 것을 알고 싶었다. 하나부터 백까지 다 눈으로 보고 입으로 씹어봐야 할 것 같았다. 모두 싫증 나 도리질을 치고 왔으면서, 배운 게 도둑질. 여기서도 잡지를 만들기로 했다. 속속들이 스리랑카를 알아보기론 최적의 방법이니까. 수백리 떨어져 있는 사람들. 잡지 일엔 모두 아마추어. 수시로 정전. 무시로 단수. 에어컨 없는 무더위. 인터넷 안 됨. 언어 소통 안 됨. 몇 시간 흔들리는 찜통 버스. 정글 같은 숲속. 무너진 성벽. 멀고 먼 낯선 땅의 사람들까지 만나러 다녔다. 땀에 전 소금기로 셔츠에 하얀 줄무늬를 그리면서 ‘실론’의 하나부터 열까지, 먹고 입고 사는 이야기를 잡지에 실어 담았다. ‘힘듦’의 끝판이었다. 3개월 만에 창간호를 펴내고 4개월 후에 2호를 출간했다. 잡지 이름은 <실론진>(Ceylonzine). ‘빤딱빤딱’ 아름다운 잡지를 교실에 놓았다. 학생들은 신기해 눈이 커졌다. 교장에게 들고 갔다. 도서관에 놓아달라고 말했다. 벨리아타 기능대학 도서관에는 몇 년 전에 펴낸 얇은 정부기관 잡지 하나, 병원에서 펴낸 건강 잡지 하나가 네 귀퉁이가 말린 채 덩그러니 놓여 있었기 때문. 그러나, 반색하던 교장선생님은 내가 그 도서관을 떠나올 때까지 <실론진>을 비치해 놓지 않았다. 아까워서 교장실에만 두었는지, 집으로 가져갔는지는 모를 일.

권혁란 전 페미니스트저널 <이프> 편집장, 코이카 스리랑카 한국어 교사

광고

기사공유하기