등록 : 2018.03.22 21:25

수정 : 2018.03.22 21:33

권혁란의 스리랑카 한국어 교실

|

|

마음이 생기거나 여유가 있으면 학생들과 스리랑카 바다와 산과 절을 같이 여행했다. 바닷가 언덕에 흰옷을 입은 사람들과 이제는 완전히 작별할 시간. 권혁란 제공

|

약속을 지키지 못했다. 한국 문화를 가르치면서 학생들과 새끼손가락을 걸었다. 설날에는 우리 집으로 세배하러 오세요. 고기를 넣지 않은 떡국과 만둣국을 끓여줄게요. 추석에는 송편을 같이 만들고 한가위 보름달이 뜨면 달구경 하러 갑시다. 스리랑카 뽀여 데이(매달 보름날은 스리랑카 공식휴일)처럼 소원을 빌고 축제가 열리니까요. 여러분이 일하는 회사로 꼭 찾아갈게요. 계약서에 쓰여 있는 부산, 안동, 포항, 파주, 안산, 김포, 횡성, 충주, 마산… 기숙사로 갈게요. 여러분이 궁금해 하는 소주도 같이 마실 수 있어요. 그때는 내 학생이 아니라 돈 버는 어른이니까. 물론 여행도 같이 가요. 성스러운 스리 파다(Adam’s Peak)처럼 한국에도 멋진 산이 많아요. 응? 제주도도 놀러 가요. 인도양과 다른 짙푸른 바다색을 보여줄게요. 그럴 거라고 학생들도 나도 철석같이 믿었다. 약속은 이렇게 하는 거라고 손가락 걸고 도장도 찍었다.

|

|

사람에게, 신에게, 나무에게 꽃을 바치고 산 2년. 매일 새 꽃이 피는 나라에서 생긴 버릇은 무작정 웃는 것. 권혁란 제공

|

그러나 사진을 보면서 탄성을 질렀던 63빌딩, 롯데타워, 테마파크도 같이 가지 못했다. 2년 만에 돌아와서 새 일을 하느라 동분서주, 가을햇볕에 팥 튀듯 바빴다. 단 하나의 본분, 해외 한국어 교사로서 혼자 사는 날이 끝났으니 2년 동안 유예했던 가족 내 역할도 밀려왔다. 돈 생기는 일이 많지 않았고 한국 물가는 스리랑카 몇 배를 넘었다. 서울 아파트는 좁고 천지사방 흩어진 학생들의 회사는 먼데다 시내에 있는 것도 아니어서 찾아가기 어려웠다.

|

|

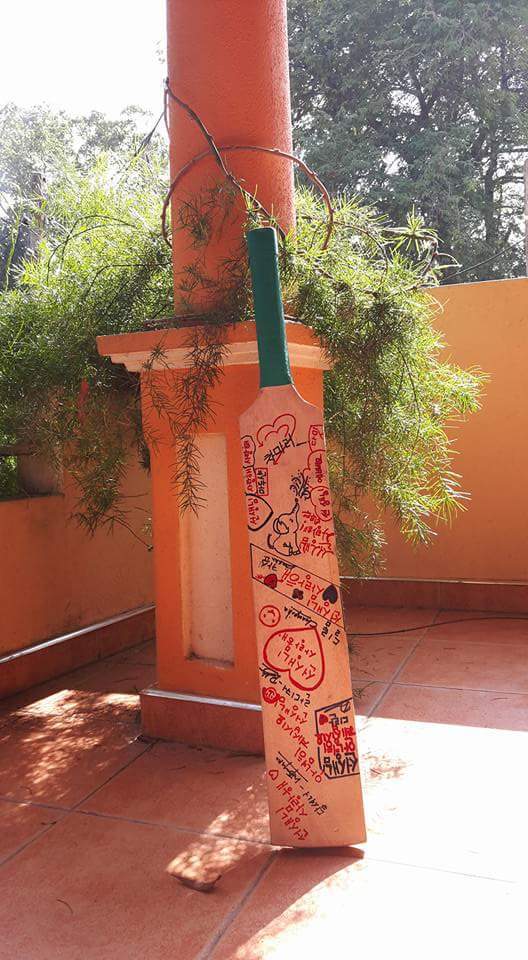

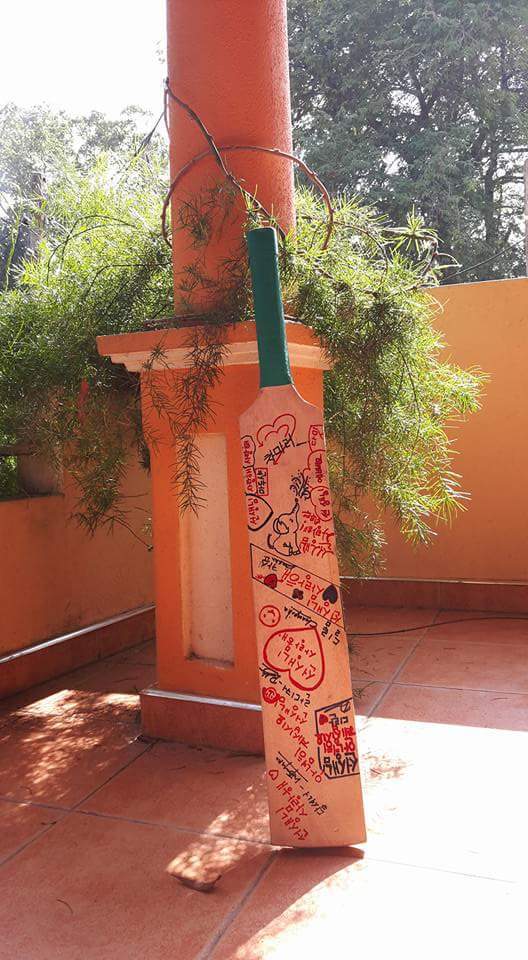

이별의 선물, 스리랑카 크리켓 배트. 배트 앞뒤에 선생님 사랑해요. 안녕히 계십시오와 코끼리, 하트무늬, 자기 이름을 써놓았다. 혼자 살았던 바닷가 집과도 이별. 권혁란 제공

|

종종 전화가 왔다. 처음엔 불시에 영상통화가 울렸다. 가까운 이와의 전화통화조차 능숙하게 못하는 처지인지라 얼굴 보면서 말하고 싶다는 마음은 이해하지만 받을 수 없었다. 밤늦게 이른 아침에 울리는 전화도 못 받았다. 받을 때까지 수십 번 계속 거는 학생들에게 전화 대신 한국어 자판을 깔고 부디 한국어 공부도 할 겸 반드시 한글로 써서 보내라고 했다. 틀려도 괜찮다고 가르쳐주겠다고 말했다. “한글 다 잊어버렸어요. 쓰기는 어려워요. 말로만 할 수 있어요.” 시나브로 전화는 오지 않았고 문자메시지도 드물어졌다. 가끔 페이스북 포스팅이 올라왔다. 텍스트는 거의 없는 사진 몇 장이. 방바닥에 앉아 고기와 소주를 먹는 사장님과의 회식자리, 케이크에 촛불 켜고 기숙사 동료들끼리 생일파티 중인 셀카, 스리랑카 음식을 만들어 올린 밥상, 평생 처음 두꺼운 패딩 점퍼를 입고 털모자를 쓰고 두꺼운 운동화를 신고 회사 간판이 잘 보이게 찍은 늠름해보이는 사진에 ‘좋아요’를 눌렀다. 맨발에 ‘쪼리’만 신던 학생들은 종일 안전화를 신어 무좀에 걸리고 미루나무처럼 껑충하던 몸은 부해지고 피부색은 ‘수두웰라(하얘지다)’ 변해갔다. 남의 나라에 적응하는 과정이 다 보였다. 내가 올린 포스팅에는 스리랑카 풍경이 뜰 때만 ‘좋아요’가 눌려졌고 간혹 ‘최고예요’ 이모티콘이 말없이 떠올랐다.

|

|

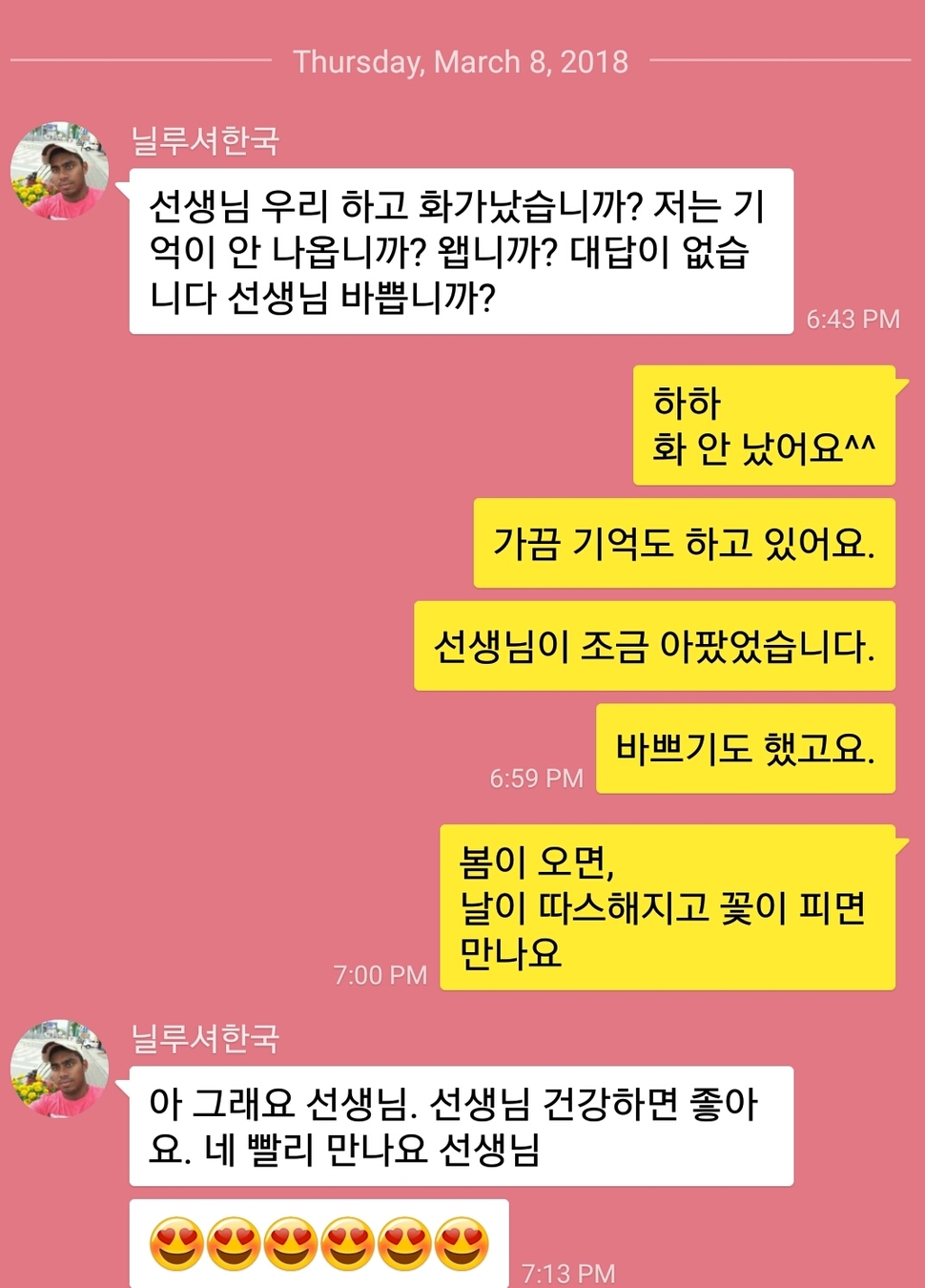

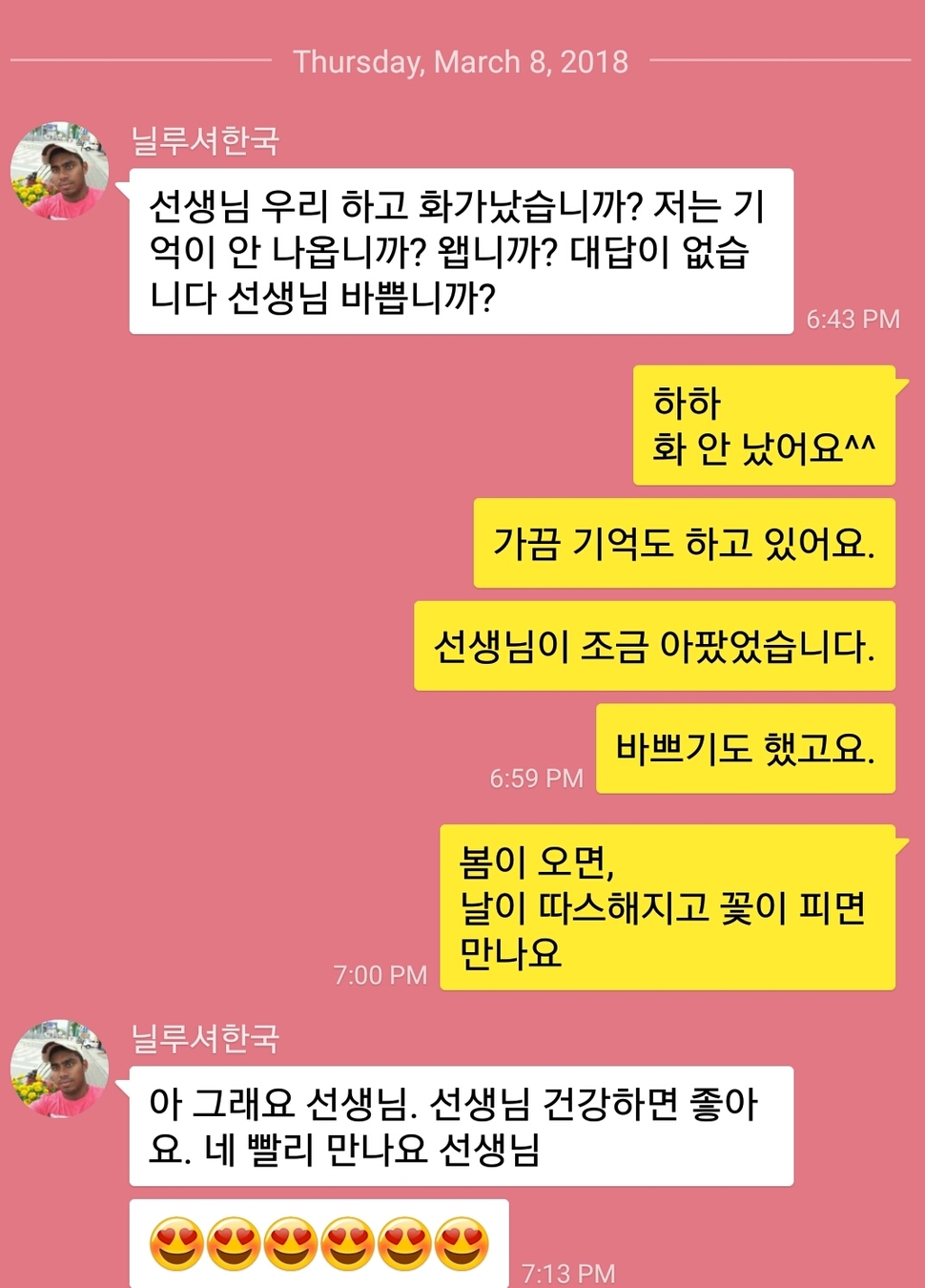

한국에 오자마자 원주문화센터 한국어교실에서 공부하면서 강원 농기계에서 일하는 닐루셔의 애절한 카톡 메시지. 닐루셔의 소원은 한달에 한번이라도 나를 만나는 것이라 했다. 권혁란 제공

|

아, 만나자는 약속을 지켜야 할 텐데…. 마음만 부산하고 안쓰럽던 어느 날 단도직입적인 카톡 메시지가 날아왔다. 스리랑카에서도 한국어를 제일 잘하던, 한글을 나보다 예쁘게 써내던 닐루셔였다. “선생님 우리 하고 화가났습니까? 저는 기억이 안 나옵니까? ?爛歐? 대답이 없습니다 선생님 바쁩니까?” 애절한 내용이지만 웃음이 터졌다. 답장을 보냈다. 꽃이 피고 날이 따스해지면 만나자고. 닐루셔는 바로 하트 이모티콘을 여섯 개나 연이어 찍어 보냈다. 이제 봄이니 만날 날이 멀지 않았다.

|

|

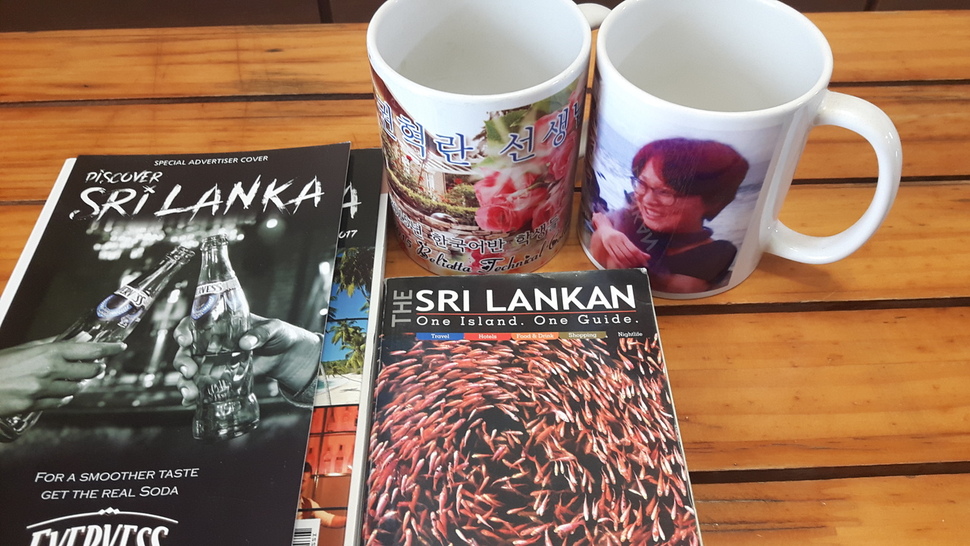

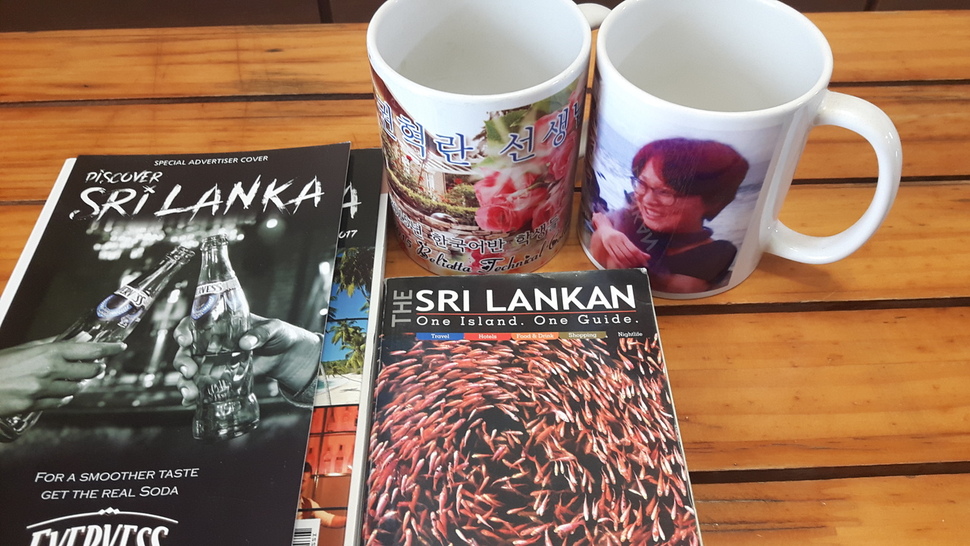

일년마다 학생들이 내 이름과 내 얼굴을 넣어 만든 컵을 선물해주었다. 내 생애 스무 살의 스리랑카 남학생들에게 그렇게 많은 사랑을 받게 될 줄은 꿈에도 몰랐다. 권혁란 제공

|

|

|

스리랑카 맨 남쪽 끝, 땅의 끝선에서 2년을 살았다. 거북이가 그려진 탕갈레에 집이, 바로 위에 벨리아타 기능대학에서 한국어를 가르치면서. 권혁란 제공

|

아무튼 돌아온 지 일 년이다. 몸은 한국에 두고 마음은 스리랑카에 있는 듯 스리랑카 이야기를 해댔다. 내 스리랑카 이름은 아말리. 부르기 쉽고 예쁜 이름. 내 한국이름은 발음하기 어려워 아무도 부르지 않았다. ‘아말리 코리안바샤워 티처’나 ‘곤획란 선생님’으로 불리면서 살았던 2년의 일들을 책으로 썼다. 이제야말로 아직도 스리랑카에 남아 있는 정신을 데려오고 안녕, 작별인사를 해야 할 시간이다. 책이 나오면 부산, 파주, 김포, 충주, 안동, 울산, 포항에 있는 내 옛 제자들을 찾아가 얼굴을 마주볼 것이다. 스무 살의 까만 아이들이 내게 준 지극한 사랑을 갚아야 할 시간. 스리랑카에서의 마지막 한국어 수업은 영화 <우리 생애 최고의 순간>의 대사를 싱할러로 번역하는 것이었다. 60명의 학생에게도 한국어 선생님 나에게도 가장 행복한 최고의 순간이었다. <끝>

*권혁란의 스리랑카 한국어 교실을 마치고, 권혁란 작가의 새연재가 시작될 예정입니다.

전 페미니스트저널 <이프> 편집장, 코이카 스리랑카 한국어 교사

광고

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기