|

|

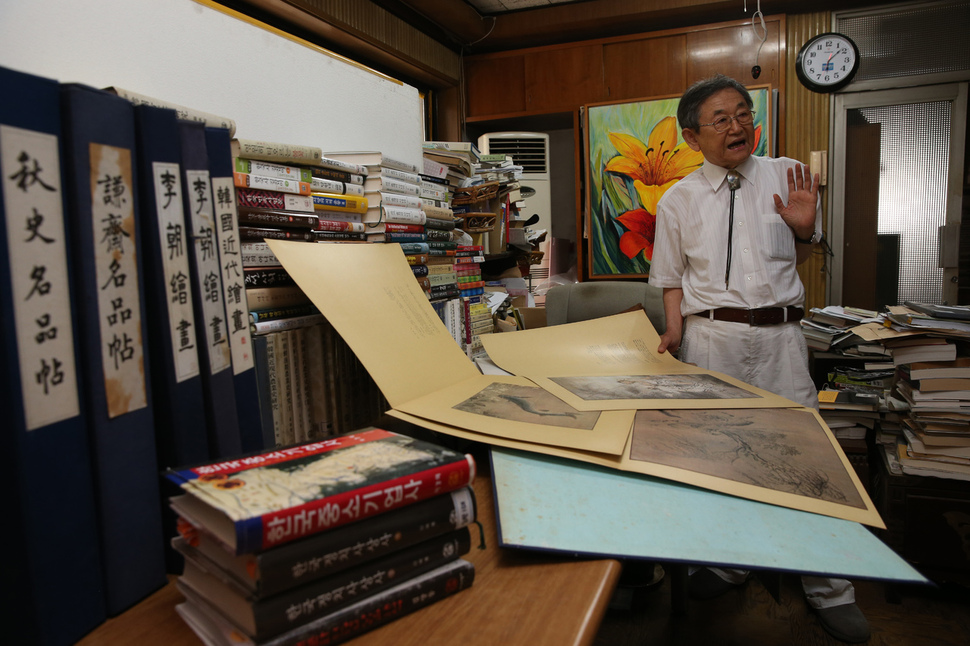

지식산업사가 출판한 겸재 정선의 명품첩에 대해 김경희 대표가 설명하고 있다. 1970년대 펴낸 화집 도판의 색과 질감이 놀라울 정도로 생생하게 살아 있었다. 강창광 기자 chang@hani.co.kr

|

[인터뷰]김경희 지식산업사 대표

한국의 장수 출판사들 1

출판·독서계가 어려움에 처한 것은 어제오늘 일이 아니다. 그런 가운데서도 오랜 세월 꾸준히 좋은 책들을 만들어온 출판사들이 적지 않다. 갈수록 어려움이 깊어지는 시대 흐름 속에서 그런 출판사들의 경험과 전략은 업계와 독자들에게 좋은 공유자산일 수 있다. 창사 40년이 넘은 출판사의 대표들을 만나 그들의 역사와 생각을 들어보고 이를 격주로 연재한다.

70~80년대 역사·문학·한국학 출판 출판계 ‘산증인’으로 지금도 현역활동 “우리말로 우리 생각 펼치는 세상 꿈꿔”

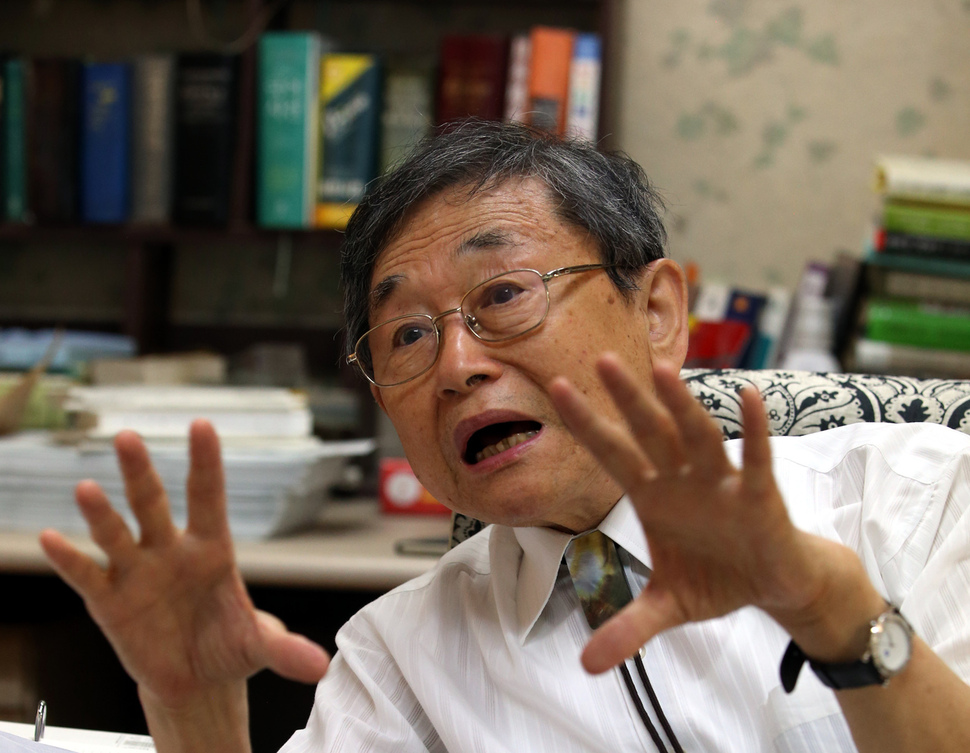

책·출판 전문 라디오방송 개설 제안 “출판계가 왜 어려우냐고? 전자책, 디지털화 등 시대 변화 탓도 있지만 이명박 정권 이후 진행된 종이책 출판 환경 악화, 그중에서도 교육방송(EBS)의 학습 참고서 독점이 결정적 원인의 하나라 생각한다.” “이런 얘기 하는 게 제 얼굴에 침 뱉는 격이지만, 금성출판사의 이른바 ‘좌익’ 역사교과서 파동이 났을 때도 출판계가 나서서 할 말은 해야 한다는 얘기가 있었지만 모두 입 닫고 당국 처분에 맡겼다. 당사자들도 떠들면 세무사찰 당할 거라며, 제발 입 다물고 있어달라 부탁했다는 얘길 들었다.” ‘출판 노장’ 김경희(78) 지식산업사 대표를 만났다. 출판이력 56년째, “80줄이 다 돼 출판사 현역 대표로 활동하고 있는 사람으로는 내가 유일할 것”이라는 그가 약 1천종의 책을 내며 46년째 이끌어온 지식산업사. 1970~80년대 ‘잘나가던 시절’엔 역사·문학에 한국학까지 “민족학 분야 학술 서적 출간 ‘3관왕’을 차지했다”는 얘기도 들었다. 여기에 1971년에 전무로 지식산업사에 들어간 그가 한국 출판사상 처음 시도한 대형 컬러판 한국미술 화집 출판도 지식산업사 자부심 목록의 앞자리에 들어간다. “당시 달력조차 컬러판이 없어 외국 대기업들 달력을 들여와 쓰던 시절에 한국미술 컬러 화집을 처음 시도했다. 신문지 크기의 대판에 조선시대 회화 35점을 넣고 한글과 영어·일본어 해설을 넣었다.” 24년째 편집작업을 해온 경복궁 옆 통의동 옛 창의궁 터 150평 대지를 꽉 채운 2층짜리 낡은 슬래브집 사무실에서 그가 직접 펼쳐 보여주는 그때의 도판들은 감탄사를 자아낼 만큼 원화의 색과 질감이 거의 그대로 살아 있었다. 무광택 아트지를 처음 사용해 순 국내 기술로 총 4권까지 찍어낸 <이조회화>의 권당 가격은 애초 3만4600원. 당시 3만원 정도였던 서울대 교수 한 달 봉급보다 더 많았단다. 이 비싼 책을 처음 사준 고객은 필립 하비브 당시 주한 미국대사였다. 북과 접촉하고 있던 이후락 당시 남북조절위원장도 북에 우월성을 과시하려고 사 갔다. 일본에도 10만달러어치가 팔려 ‘이색 수출품’으로 일간지에 기사까지 났다. 그 뒤 <겸재 명품첩> <추사 명품첩> <한국 근대회화> 등으로 이어진 컬러화집들은 지식산업사의 존재를 세상에 알린 성공작이었다. 그의 사촌형으로, 시인이자 중앙 일간지 두 곳의 신춘문예(문학평론) 당선자였던 김우정씨가 1969년 을지로의 조그마한 방에서 시작한 지식산업사에 김 대표가 들어간 것은 그 2년 뒤. 앞서 4·19혁명 당시 서울 문리대 4년생이었던 그는 다음해 박정희의 5·16쿠데타 뒤 출판 쪽으로 진로를 정하고 민중서관 국사대사전팀에서 4년간 일한 뒤 을유문화사에 스카우트됐다가 다시 지식산업사로 옮겼다.

|

|

서울 종로구 자하문로 지식산업사 사옥에서 만난 김경희 대표. 그는 “출판사가 죽고 서점이 죽는데도 다들 입 다물고 있다”며 열변을 토했다. 강창광 기자

|

기사공유하기