등록 : 2017.04.13 18:28

수정 : 2017.04.13 21:34

박보나

미술가

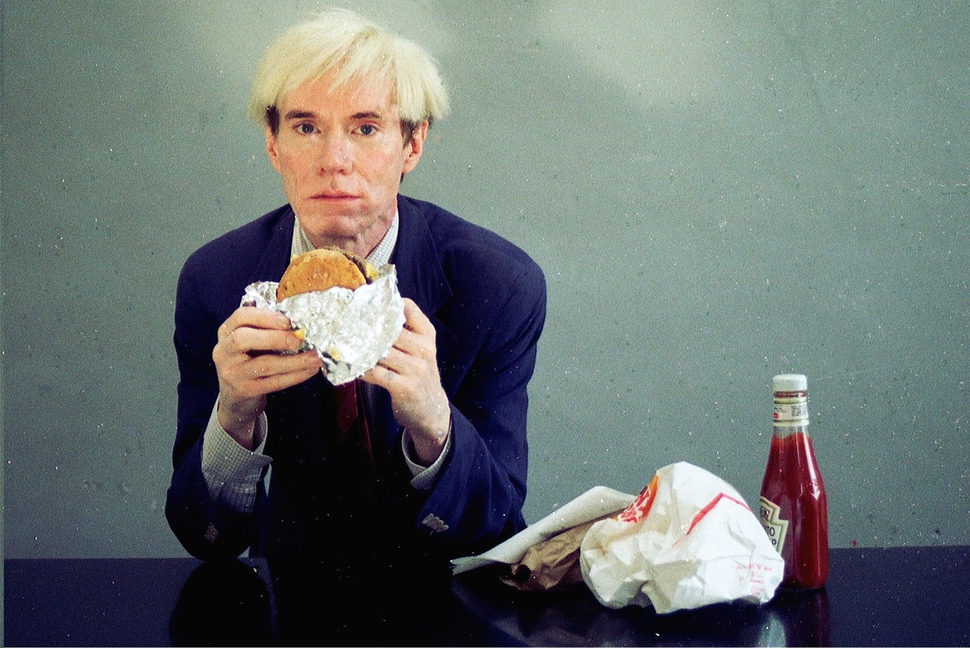

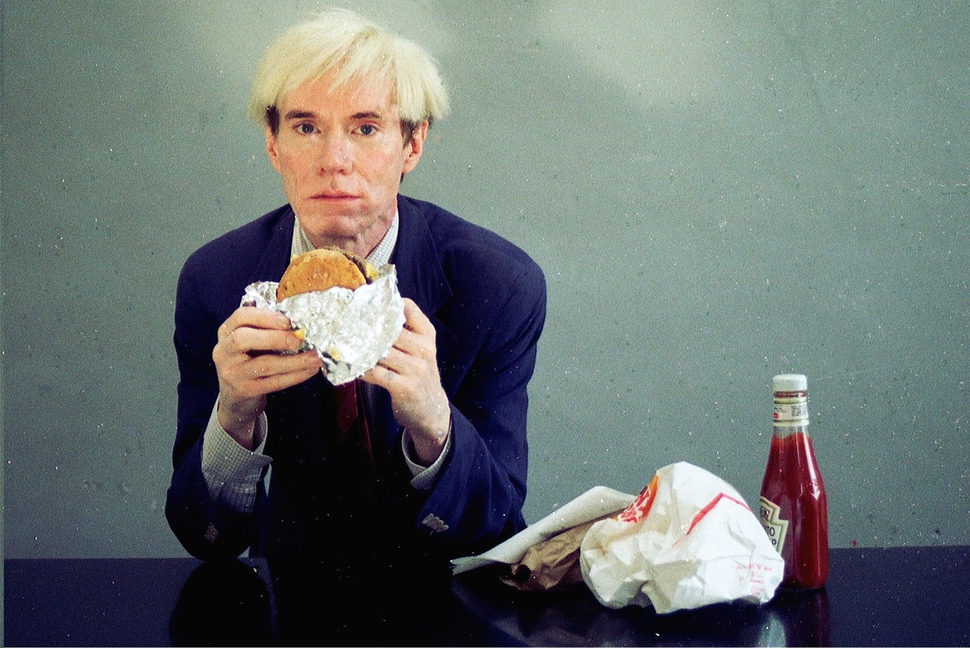

덴마크 영화감독 예르겐 레트의 1982년 영화 <미국의 66가지 풍경>에 미국의 유명한 팝아티스트 앤디 워홀이 햄버거를 먹는 장면이 나온다. 이 신은 앤디 워홀이 4분 좀 넘게 정말 버거킹 햄버거만 먹은 다음, ‘내 이름은 앤디 워홀이고, 난 방금 햄버거를 먹었습니다’라고 딱 두 마디를 하는 것으로 끝난다.

|

|

예르겐 레트, <미국의 66가지 풍경> 중 스틸컷 이미지, 1982.

|

나는 이 장면이 꽤 근사하다고 생각하는데, 디자인된 미국의 이미지가 미국이라는 실재와 그럴싸하게 겹쳐져 있기 때문이다. 햄버거와 하인즈 케첩, 앤디 워홀은 빠르고 반짝거리는 자본주의와 대중문화로 대표되는 미국적 속성으로 쉽게 연결된다. 하지만, 햄버거와 케첩이 당연히 미국적이고, 햄버거를 새침하게 먹는 앤디 워홀의 모습이 가장 워홀답다고 생각하는 순간, 질문이 생긴다. 무엇이 미국의 본질이고, 앤디 워홀은 어떤 사람인가? 우리는 디자인된 이미지를 통해 그것이 표현하고자 하는 사물이나 사람의 실재를 정말 이해할 수 있을까?

앤디 워홀은 엄숙하고 진지한 추상 표현주의에 대한 반발로 시작된, 60년대 미국에서 절정을 이루었던 팝아트를 대표하는 작가 중 한 명이다. 팝아트는 점잖고 권위적인 고급 미술에서 벗어나 대중문화의 빠르고, 가벼우며, 매혹적이고, 상업적인 특징을 적극적으로 받아들였다. 특히 앤디 워홀은 작업뿐 아니라, 본인 스스로를 대중문화 속 스타 같은 이미지로 디자인했던 것으로 유명하다. 그는 ‘돈을 버는 것이 예술이고, 직업이 예술이고, 돈을 잘 버는 사업이 최고의 예술이다’라고 말하면서, 돈과 명성을 좇는 엔터테인먼트 사업가의 이미지를 입었다.

이러한 세속적인 이미지는 전통적인 예술가의 개념과 차별성을 가지면서 워홀을 더 빛나게 해주었다. 여기에 은발의 덥수룩한 머리에 한결같이 무표정한 얼굴은 괴팍한 천재 예술가라는 신비한 이미지를 씌웠고, 68년에 극단주의 페미니스트 발레리 솔라나스에게 총을 맞은 사건까지 더해짐으로써, 워홀의 화려한 할리우드 스타 같은 이미지가 완성되었다. 이런 앤디 워홀의 할리우드적 이미지는 팝아트적 특징을 그대로 담고 있는데, 이것은 미국적인 속성과도 사뭇 겹쳐진다.

독일의 철학자이자 미술비평가인 보리스 그로이스는, 그의 글 ‘셀프 디자인의 의무’에서, 현대 사회에서는 외양의 디자인이 모든 사람들에게 의무가 되었다고 말한다. 종교가 중심이었던 사회에서, 사람들은 신에게 평가받을 신실하고 정의로운 영혼을 갖는 것이 중요했다. 따라서 영혼의 진실함을 드러내는 데 방해가 되는 신체 외부의 장식적인 디자인은 불필요하고, 나쁜 것으로 간주되었다. 하지만, 근대 이후의 사회에서는 대상을 이해하는 것이, 그 대상의 디자인된 외부 이미지를 통해서만 가능하다고 보리스는 지적한다. 더 이상 내 영혼의 본질을 꿰뚫어 볼 수 있는 신이 없다면, 다른 사람들이 내 이미지와 분리된 내 안의 실재를 오롯이 목격하는 것은 불가능하다는 의미이다. 그렇다면 예르겐 레트의 영화에서 햄버거와 워홀이라는 미국의 디자인된 이미지를 통해 미국의 실재적 본질을 이해할 수 있는지에 대한 질문은 별로 의미가 없어진다. 외부의 이미지는 내부의 본질로 향하는 통로이기 때문이다.

정치인들의 셀프 디자인된 이미지도 마찬가지이다. 정치인들의 이미지는 그들의 정치적 입장과 윤리적 태도, 미학적 관점을 반영한다. 박근혜 전 대통령의 올림머리에 대한 고집은 아버지의 반민주적 독재 정치를 이어가겠다는 의지의 표현이었다. 안철수 후보의 커진 목소리와 불끈 쥔 두 주먹은 권력을 향한 강렬한 야망과 양보 없는 대결의 선언을 의미하며, 홍준표 후보가 도지사 사퇴 선언에서 눈물을 닦아내던 꽃무늬 손수건은 정치를 희극적 게임으로 보는 가벼운 태도를 드러낸다. 정치인들의 이미지는 열심히 셀프 디자인된 것이며, 이것은 이들의 실재에 가깝다. 이미지는 많은 말을 한다.

광고

기사공유하기