등록 : 2017.05.11 18:26

수정 : 2017.05.11 20:49

조은아

경희대 후마니타스칼리지 교수, 대한민국 역사박물관 예술감독

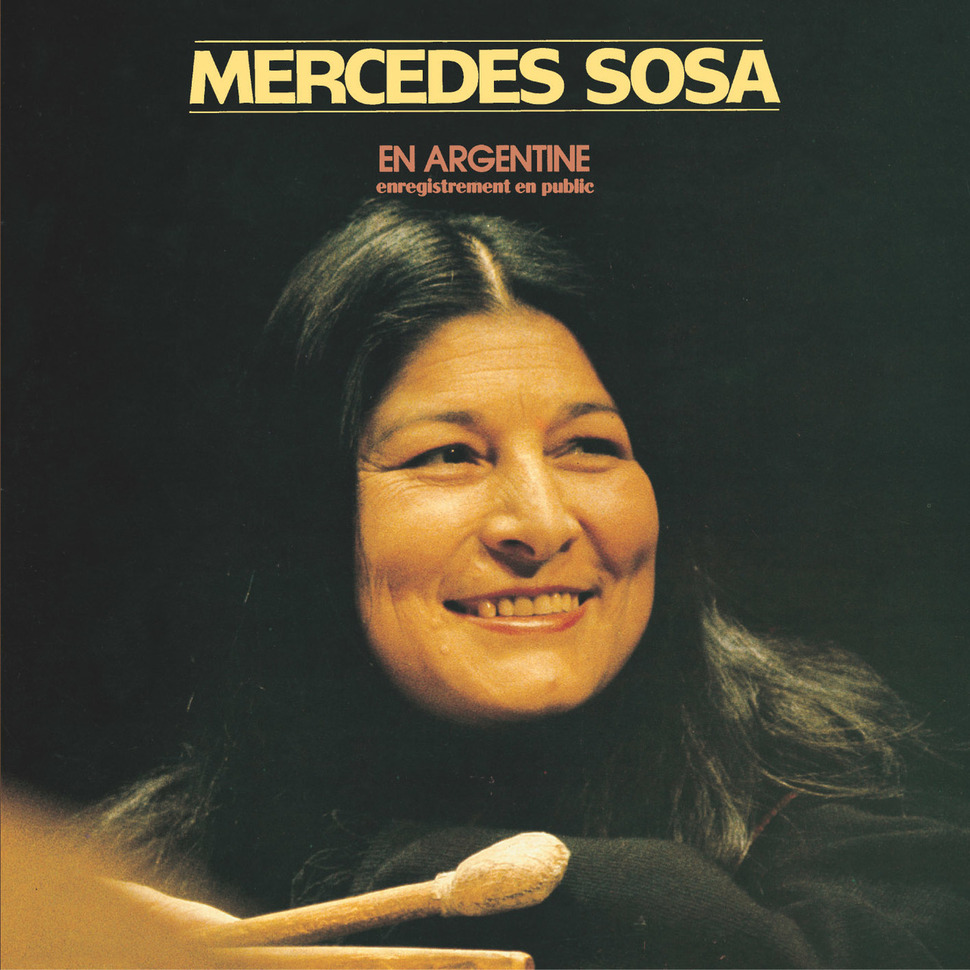

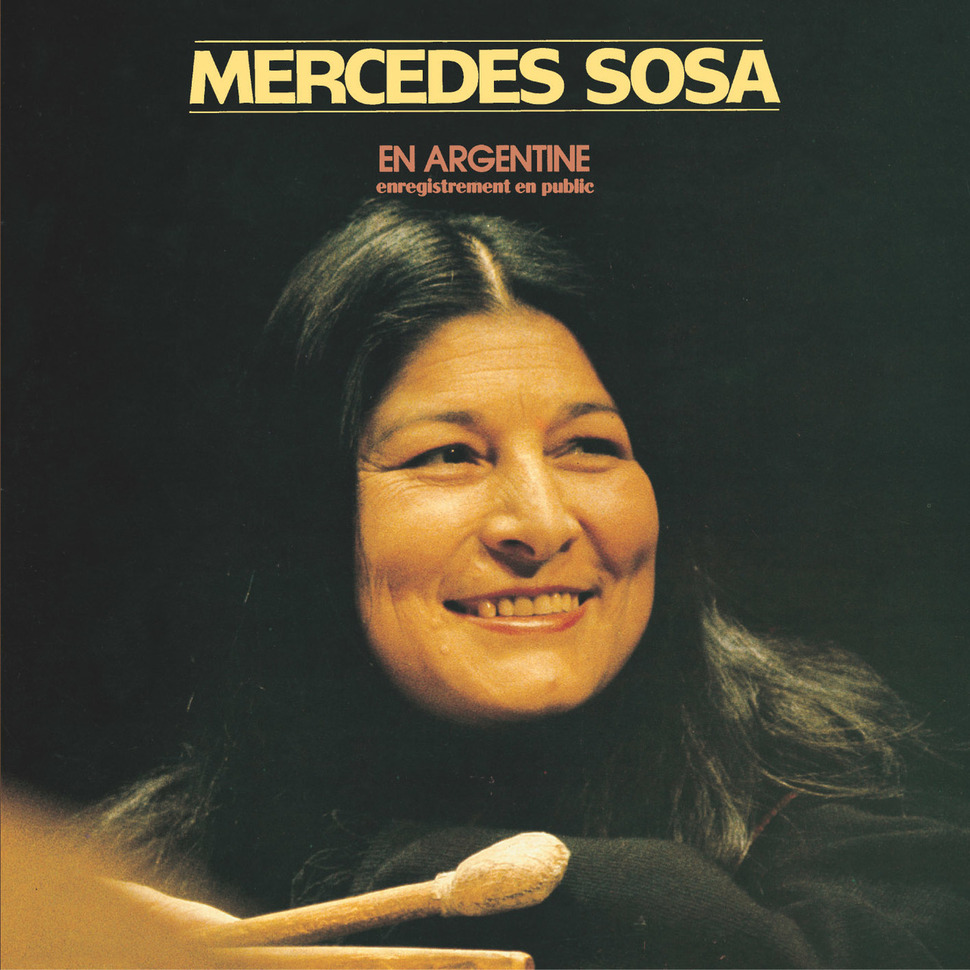

때는 1982년 아르헨티나, 생명의 위협을 무릅쓰고 한 여가수가 오랜만에 고국의 무대에 오른다. 서슬 퍼런 군부독재에 맞서다 추방당한 지 3년 만의 공연이었다. “나는 메르세데스 소사, 아르헨티나 국민입니다.” 아르헨티나를 대표하는 가수이면서도 아르헨티나에서 공연할 수 없었던 그녀는 콘서트홀을 가득 메운 청중을 향해 이렇게 인사를 건넸다. 사람들은 소사의 노래를 통해 가슴 깊이 가두었던 서러움을 토해냈고, 자유와 정의를 북돋는 가사를 따라 불렀다. 그렇게 억눌린 시대를 아프게 자성한 공연의 마지막 곡은 ‘모두가 함께 부르는 노래’(Canci?n con todos)였다. 이 노래는 메르세데스 소사의 음악 인생에 있어 각별한 의미를 갖는다. 라틴아메리카 월드뮤직의 살아 있는 신화로 세계적인 주목을 받게 해준 동시에 가사에 담긴 정치적 함의로 인해 망명과 죽음의 위협으로 내몰았던 곡이기 때문이다.

당시 쿠데타를 거쳐 정권을 잡은 아르헨티나의 비델라 군부는 좌익을 척결한다는 명분을 들어 반대세력을 탄압했다. 3만명의 민중이 목숨을 잃거나 실종되었는데 역사는 이 시기를 ‘더러운 전쟁’(Guerra sucia)이라 기록할 정도다. 이처럼 공포정치 아래에서도 소사는 독재와 폭력에 저항하는 노래를 불렀다. 노동자와 농민의 권리를 지키기 위해 노력했으며, 반전평화를 위한 노래들을 잇달아 발표한 것이다. 그러므로 사람들은 그녀를 ‘고난받는 이들의 어머니’라 부르며 ‘목소리 없는 자들의 목소리’를 들려주는 소사의 노래를 사랑했다.

|

|

유니버설뮤직 제공

|

이런 민중과는 달리 부패한 정치권력은 그녀를 좋아하지 않았다. 독재자는 소사의 노래를 금지시켰고 억압받는 사람들은 숨어서라도 그 노래를 들었다. 스페인과 프랑스를 넘나든 망명생활은 그녀에게 고독과 아픔의 시간이었다. 아무리 월드뮤직의 스타로 떠올라 국제적 명성과 부를 얻었다 해도, 조국의 암울한 현실과 민중의 고통을 늘 자기 몫으로 받아들였다. 이처럼 자신의 명성에 취하는 법 없이 낮고 불편한 자리를 향하는 것이 그녀 본래의 성정이었다. 1982년, 목숨을 건 귀국을 감행한 것도 그래서였다.

이러한 맥락을 차치하고서라도 메르세데스 소사의 노래는 이미 음악만으로도 충만한 깊이를 지니고 있다. 가사의 의미를 애써 찾거나 역사를 일일이 확인하며 감상할 당위는 없을 것이다. 때로 낮게 엎드려 마음을 어루만지는 선율은 때로 우렁찬 울림으로 뜨거운 에너지를 일으킨다. 신기한 건 그렇게나 다른 대조적 악상에서도 청자를 둥글게 품어 안는 선율기법이다. 소사의 선율은 재촉하거나 뾰족하게 밀쳐내지 않는다. 대신 낮게 엎드리거나 큰 품으로 청자의 공감을 자연스레 이끌어낸다. 소사의 노래를 대통령과 함께 듣고 싶은 건 바로 그 때문이다.

대통령의 취임사는 소사의 음악과도 닮았다. 평이하되 뚜렷하고, 소탈하지만 강직했다. 당선의 기쁨을 누릴 사이 없이 바로 집무를 시작하는 대통령의 표정에서 결연한 책임감이 느껴졌다. 그리고 앞으로 그가 마주하게 될 거친 역경과 고독도 읽지 않을 수 없었다. 소사 역시 자신의 삶을 고독하다 여겼다. 불행하다는 푸념이 아니었다. 오히려 “하나뿐인 내 가슴에 어쩌면 이렇게 큰 사랑을?”이라 감격하며, 아낌없는 애정을 보내주는 세상 사람들로부터 늘 힘을 얻었다. 그러니 긴 어둠의 터널 끝에 만난 우리의 새로운 리더에게도 소사의 음악과 육성을 전하고 싶다. “나에겐 전 세계 민중을 위해 노래해야 할 책임이 있습니다. 나를 지지하고 지원해주는 사람들을 늘 기억합니다. 내 노래가 절망에 무너진 사람들을 일으킬 용기를 전할 수 있길 간절히 바랍니다. 이 시대를 산다는 것 자체가 투쟁이기 때문입니다.”

소사의 노래를 들으며 진심으로 기원한다. 그의 운명이 요동치는 폭풍우와 같더라도, 수많은 염원을 기억하며 우직히 나아가기를.

광고

기사공유하기