등록 : 2017.06.08 18:13

수정 : 2017.06.09 14:21

김일송

공연 칼럼니스트

피해자 목소리가 빠진 재판이 의미를 가질 수 있을까? 예를 들어 세월호 피해자 증언이 빠진 재판을 상상할 수 있을까? 도리어 생존자가 아닌 세월호 직원이나 공무원이 증인으로 출석해 자신 역시 명령을 따를 수밖에 없던 피해자라고 진술한다면? 최근 블랙리스트 관련 공판을 보며 드는 상상이다.

지난 7일, 문화계 블랙리스트 관련 공판에 증인으로 출두한 김상욱 문화체육관광부 콘텐츠정책관의 발언이 화제가 되었다. 2015년 서울연극제 대관이 배제된 이유가 청와대 지시 때문이었다는 것이다. 그는 박원순 시장의 서울시에 등록된 서울연극협회가 주최하는 행사의 아르코예술극장 대관을 배제하라는 지시가 내려왔다고 했다. 그는 문제 해결을 위해 노력했지만, 청와대 교문수석실 김소영 문화체육비서관이 “방방 뛰면서 왜 그렇게 중재했냐고 화를 냈다”고 했다.

그뿐만 아니다. 블랙리스트 관련해 재판에 참석한 공무원들의 고해성사가 이어지고 있다. 청와대 교문수석비서관을 지낸 모철민 주프랑스 대사는 “정부를 비판하는 단체에 대한 지원을 축소하라는 지시에 많이 힘들었다”고 고충을 호소했다. 문화체육비서관실 선임행정관을 지낸 용호성 주영국 한국문화원장은 “청와대에 더 있을 수 없다고 판단해 뉴욕 주재 한국문화원장직에 지원했는데, 임명 5일을 앞두고 취소 통보를 받았다”며 억울함을 토로했다. 한국문화예술위원회 창작지원부장을 지낸 장용석 문화누리부장은 “산하기관으로서 우리가 할 수 있는 최선은 100보를 가라는 명령에 70, 50, 30보로 줄여서 가는 정도”라고 해명했다. 가담 여부나 피해 정도는 다르지만, 자신 역시 피해자라는 진술은 모두가 동일하다. 그러나 여기서 그 진실 여부를 따질 생각은 없다. 고백의 진정성은 행적으로 증명될 테니까.

요는 그들의 발언이 아니다. 들려주고 싶은 건 그들의 고해가 아니라, 실제 피해자들의 고백이다. 요직이건 말직이건 블랙리스트를 작성하고 집행했던 공무원들이 자신도 피해자라 목소리 높이면서, 블랙리스트에 등재돼 영문도 모른 채 지원 탈락됐던 예술가들의 목소리는 가려졌다. 그중 일부가 뒤늦게 조명을 받게 되었지만, 그들은 극소수에 불과하다. 대다수 블랙리스트의 주장은 거론되지 않으며, 이름조차 거명되지 않고 있다.

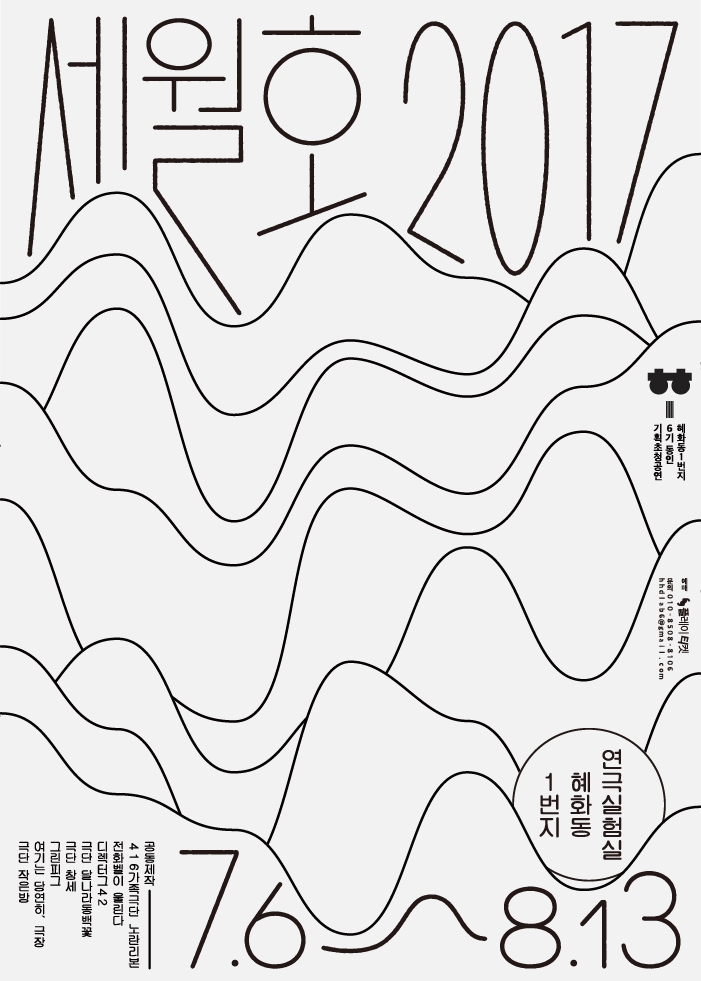

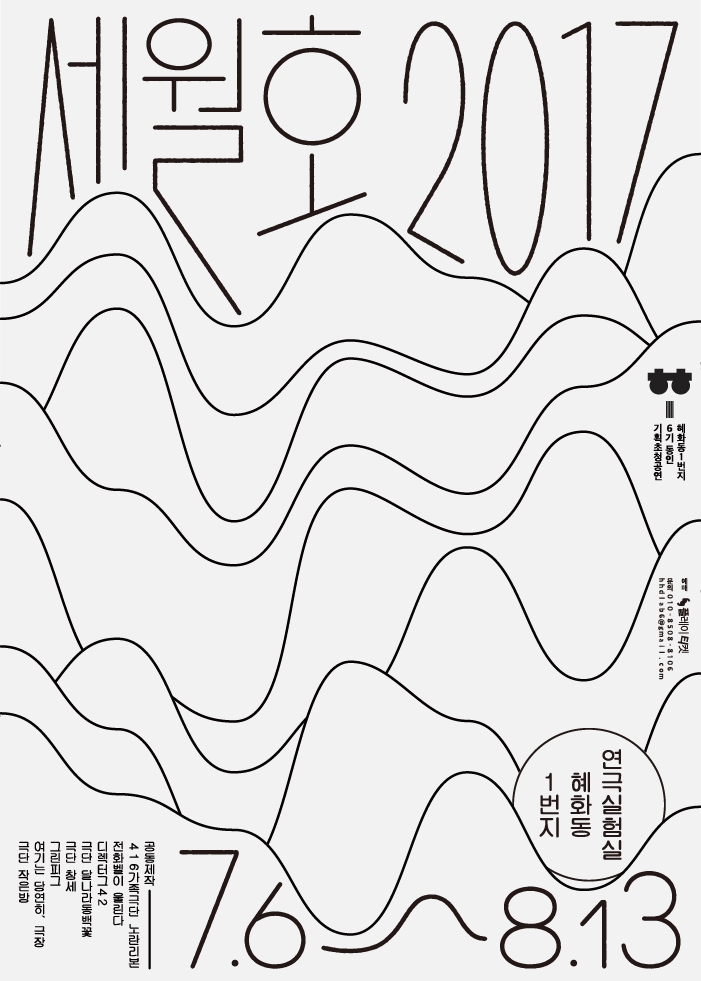

대표적으로 세월호 진상조사 촉구에 앞장섰던 젊은 예술가들의 목소리가 그렇다. 그들 중 혜화동1번지 6기 동인이 있다. 그들은 2015년부터 무대에서 세월호 담론을 이끌어온 연극계 젊은 피로, 7월 그들이 다시 세월호를 무대 위에 인양할 예정이다. 이번에는 세월호 어머니로 구성된 416가족극단 노란리본의 김태현 연출과 지난 2년 토요일마다 마로니에 공원에서 세월호 진상규명을 위한 연극인 행동 ‘마로니에 촛불’을 진행했던 마두영 연출도 함께한다.

세월호 어머니들의 체험이 담긴 <이웃에 살고 이웃에 죽고>를 연출하는 김태현은 “상처를 주는 이웃도 있고, 위로를 주는 이웃도 있었는데, 그 가운데 유가족이 느낀 양가의 감정을 보여주려 한다. 결국 우리는 어떤 이웃이 되어야 하는가의 질문을 통해 유가족과 함께하는 공동체의 모습을 그리는 작품이 될 것이다”라고 했다. 마두영은 이번 프로젝트에 참여하면서 세월호 희생자 문지성양의 부친에게 의견을 물었다고 한다. “아버님께서 정신없이 웃기거나 펑펑 울리는 작품을 올려달라고 했는데, 그럴 수 있을지 모르겠다. <4 four>는 유가족들이 배심원, 법무장관, 교도관, 가해자 등의 역할을 맡아 모의재판을 여는 극중극 형식의 매우 이성적인 작품이지만, 그 안에 숨겨져 있는 감성을 발견할 수 있으면 좋겠다”고 했다.

7월6일부터 8월13일까지 진행될 ‘세월호 2017’에는 8개 극단이 참여해 세월호와 관련된 담론의 장을 펼칠 예정이다. 그러나 그 전에 해결할 것이 있다. 제작비 마련이다. 그들의 목소리를 듣기 위해, 먼저 크라우드펀딩 사이트 텀블벅에서 후원부터 해야겠다.

광고

기사공유하기