등록 : 2017.07.13 18:23

수정 : 2017.07.13 20:30

조은아

경희대 후마니타스칼리지 교수. 대한민국 역사박물관 예술감독

‘음악과 건축의 동행’을 주제로 토크콘서트를 준비 중이다. 7월18일 저녁, 서울 정동의 성공회대성당에서 서울시향이 연주한다. 기획 과정부터 건축가와 함께 공연을 준비했는데, 음악가로서 고정관념의 허를 찔린 듯 신기한 장면을 몇 번씩이나 맞닥뜨렸다. 건축가 황두진은 공간의 공감각적 인지를 위해 여러 장치를 제안했다. 우선 음악회장 바깥까지 연주공간을 확장했다. 공연의 시작을 알릴 트롬본 주자들은 성당 건너편의 발코니와 연주장 외벽의 창가에 배치되어 웅장한 팡파르를 주고받을 것이다. 이 팡파르를 다 듣고 나서야 성당 안으로 청중의 입장이 시작된다. 야외에서 실내로, 빛에서 그늘로 관객들이 공간 이동을 체험하는 순간, 천장으로부터 오르간 소리가 쏟아진다. 대성당의 종도 함께 울려 공간의 인지를 한층 더 일깨울 예정이다.

|

|

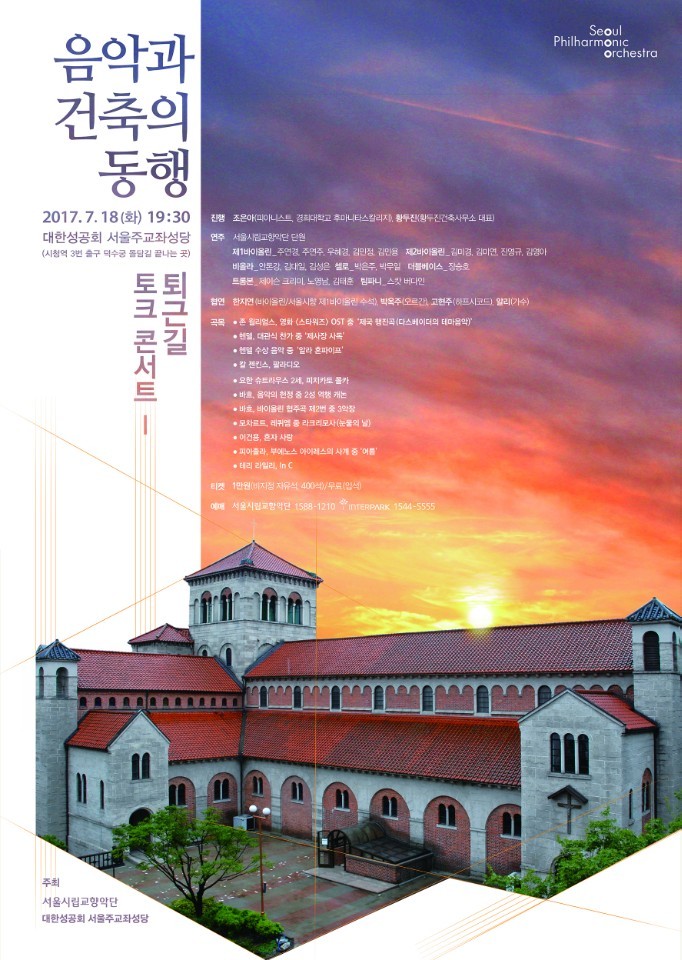

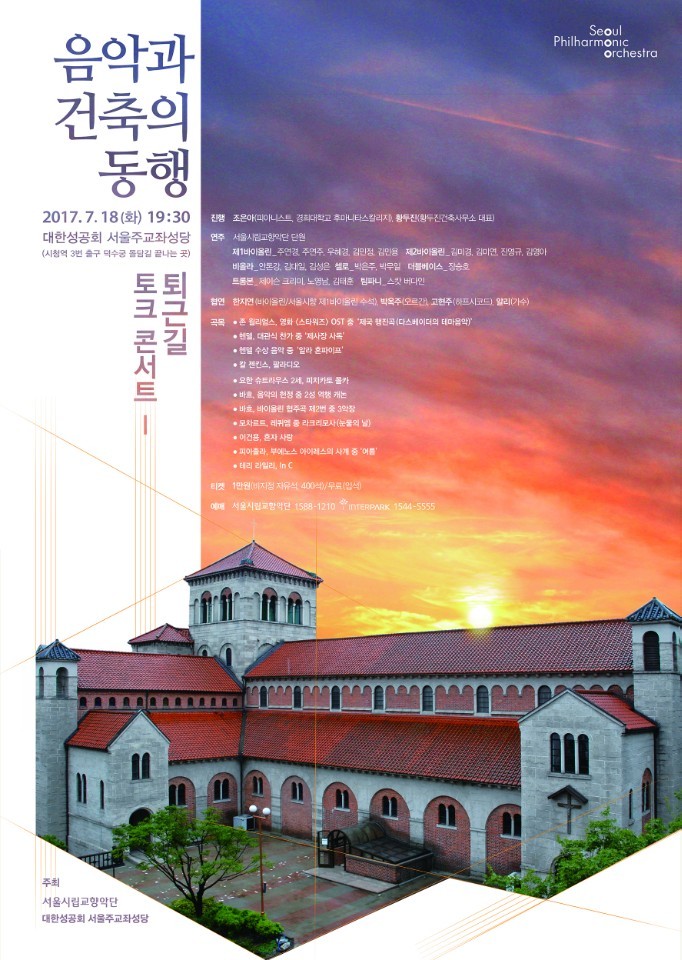

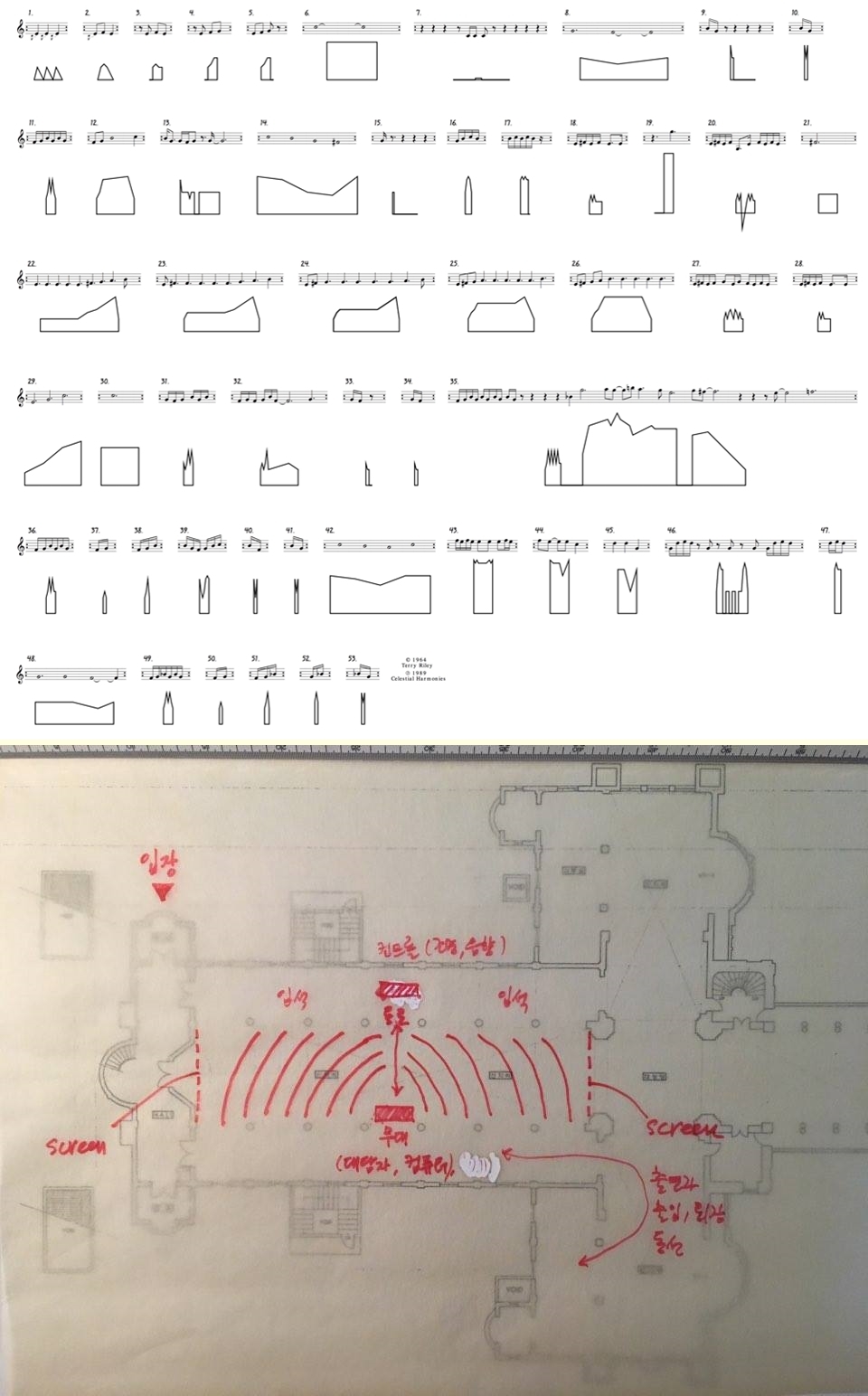

<음악과 건축의 동행> 포스터(왼쪽). 라일리 in C - 선율의 도식화(오른쪽 위), 공연장 도면에 그려넣은 객석(아래)

|

건축가는 객석의 활용도를 놓고 무척이나 고심했다. 연주장 도면 위에 반투명 종이를 얹어 빨간 펜으로 몇 번이나 객석을 그려 넣었다. 그뿐인가, 이런 경이로운 언급들도 튀어나왔다. “건물의 라틴 크로스의 중심에서 원호를 돌려서 의자의 최전단 선을 결정하고 나머지는 뒤로 평행이동하는 것이 좋을 듯합니다. 물결처럼 퍼져나가는 동심원 배치는 여전히 유효한 레토릭입니다.” 별나라의 아름다운 언어처럼 들리는 놀라운 관점이었다.

무시무종(無始無終), 건축가는 <바흐의 역행카논>을 두고 이렇게 빗대었다. ‘시작도 없고 끝도 없다’는 의미라 했다. 바흐의 ‘음악의 헌정’에 등장하는 이 카논은 뫼비우스 띠처럼 처음과 끝이 맞물려 있다. 한 주제를 놓고 윗성부가 앞에서부터 순행할 때, 아랫성부는 뒤로부터 거꾸로 역행하는 것이다. 이번 공연을 위해 건축가는 악보에 손수 꽃게를 그려 넣었다. 악보의 양끝에서 두 마리의 꽃게가 반대방향으로 걸어오는데, 이렇듯 선율의 진행을 시각화한 영상을 하프시코드 연주와 함께 구현할 예정이다.

나의 경우 이번 공연에선 주로 진행을 맡았으되, 마지막 꼭지는 연주자로 동참해 <라일리(T. Riley)의 In C>를 연주한다. 기획 단계에서 이 곡을 물망에 올렸던 이유는 연주자들이 공연장 곳곳에 뿔뿔이 흩어져 각자의 선율을 연주할 수 있다는 일말의 가능성 덕택이었다. 누군가는 객석 한가운데, 누군가는 기둥 뒤, 누군가는 벽을 마주한 채 연주한다면 사방팔방에서 들려오는 입체적 울림을 극적으로 체험할 수 있을 것이다. 그렇게 ‘음악으로 공간을 일깨우자’는 의기투합은 기획 과정 내내 강조되었다. 건축가에게 53개의 선율을 그래픽으로 도식화한 악보를 건네었다. 선율의 짧은 단편에서도 균형과 대칭의 묘미가 드러나고, 개별적 존재들이 어떻게 상호작용할 수 있는지 커다란 동선을 가늠해볼 수 있기 때문이다. 건축의 도면과 악보는 어떻게 같고도 다른지에 대해서도 언급하기로 했다.

연주 장소인 성공회대성당은 모차르트의 레퀴엠과 영역을 뛰어넘는 공통점을 갖고 있다. 모차르트는 마지막 작품인 레퀴엠을 완성하지 못한 채 세상을 떠났다. 성공회대성당을 설계한 아서 딕슨은 건축비용 부족으로 본래의 설계에서 한참 동떨어진 상태에서 시공을 마무리해야 했다. 미완의 레퀴엠을 뒤이어 완성한 이는 모차르트의 제자인 쥐스마이어였다. 스승이 남겨놓은 스케치를 토대로 모차르트 풍의 악상을 최대한 존중해 오선지의 여백을 채워 나갔다.

그런가 하면 한국의 건축가 김원은 아서 딕슨이 남겨놓은 설계도면을 토대로 성공회대성당의 증축을 도맡았다. 첫 착공으로부터 70년이나 지난 일이었다. 이처럼 원안을 남겨놓은 거장들은 이미 세상을 떠났더라도, 그들의 유지를 존중한 후대 예술가들의 협력이 있었다. 이번 공연에선 <모차르트의 라크리모사>를 기악편성으로 연주하며 세대를 뛰어넘는 뜻깊은 협업을 기릴 예정이다. 이처럼 ‘음향을 담은 공간’을 최우선 모토로 삼고 독특한 공연을 준비하고 있다. 공간의 역사가 음악으로 살아날 수 있길 진심으로 기원한다.

광고

기사공유하기