등록 : 2017.09.28 17:52

수정 : 2017.09.28 19:37

박보나

미술가

오노 요코는 영국 밴드 비틀스의 멤버인 존 레넌의 일본인 부인으로 많이 알려져 있다. 세계적 스타의 사랑을 받은 ‘아시아 여자’, 그리고 전설적인 밴드를 해체시킨 ‘마녀 같은 여자’로 주로 조명되는 오노 요코는 그러나, 백남준과 함께 1960년대 전위적 예술 그룹이었던 ‘플럭서스’의 멤버로 활동했던 미술가였고, 반전 평화 운동가였으며, 페미니스트였다.

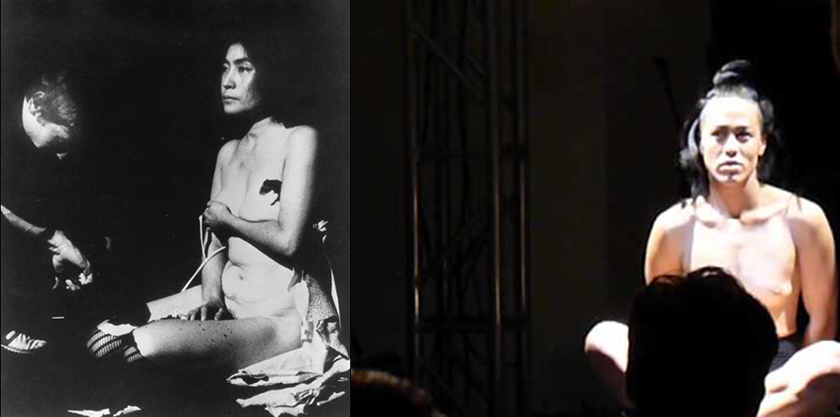

<자르기>(Cut Piece)는 오노 요코가 1964년 일본 교토에서 처음 선보인 퍼포먼스 작업이다. 이 퍼포먼스에서 오노 요코는 무대 위에 다소곳이 앉아 있고, 관객들은 한 사람씩 무대 위로 올라가 가위로 그녀의 옷을 잘라낸다. 퍼포먼스가 진행됨에 따라 오노 요코의 맨살은 속수무책으로 드러난다. 작가의 몸이 가진 정체성으로 인해 이 작업은 소수자이자 약자인 아시아 여성에 대한 폭력과, 대상화, 관음증적 시선 등에 대한 논의로 이어진다. 옷이 다 잘려 나가 완전히 알몸이 된 오노 요코의 처연한 모습에서, 그녀가 아시아 여성으로서 받았을 차별과 소외를 먹먹하게 동감할 수 있다.

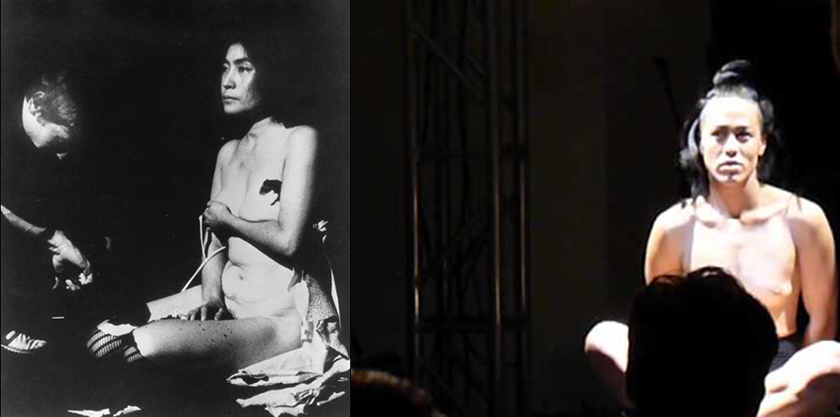

미국의 미술가 우 창은 2012년 뉴욕 <폭발하는 목소리>(Blasting Voice) 전시에서 오노 요코의 퍼포먼스를 차용한다. 우 창의 퍼포먼스는 오노 요코의 퍼포먼스와 같은 구성이지만, 이번에는 관객들이 작가의 옷이 아닌 머리카락을 가위로 끊어낸다. 무대 위의 우 창은 상반신에 아무것도 걸치지 않은 채 두 손을 뒤로 묶고, 길게 상투를 틀고 결연한 표정으로 앉아 있다. 다시 자란다 할지라도, 작가의 신체 일부가 잘려 나가는 것을 지켜보는 것은 상당히 불편한 경험이었을 것이다. 망설이는 한 관객의 손에서 가위를 가로챈 다른 관객이 우 창의 마지막 남은 상투 꼭지를 완전히 잘라버리면서 퍼포먼스는 끝난다.

|

|

왼쪽 사진은 오노 요코의 퍼포먼스 <자르기>(1966). 오른쪽은 우 창의 전시 퍼포먼스 <폭발하는 목소리>(2012).

|

우 창은 스웨덴계 미국인 어머니와 중국인 아버지를 둔 혼혈이며, 여성의 옷을 입는 트랜스젠더다. 우 창의 몸 정체성은 그의 퍼포먼스에 오노 요코의 작업과는 다른 의미를 더한다. 황인, 흑인, 백인의 ‘일반적’인 인종 분류에도 들지 않으며 여성과 남성이라는 ‘보통’의 성별 분류에도 속하지 않는 작가의 정체성은, 퍼포먼스의 논점을 여성에서 혼혈 성소수자에 대한 차별과 폭력으로 확장시킨다. 가슴을 드러낸 채, 신체 일부를 강탈당하는 작가의 텅 빈 표정에서, 소수자로 살아온 작가의 상처와 좌절이 적나라하게 드러난다.

두 미술가의 퍼포먼스를 여성주의(페미니즘) 운동의 흐름과 비교해서 볼 수 있다. 60년대 오노 요코의 퍼포먼스에서는 남성과 동등한 권리를 요구하며, 여성의 목소리에 집중했던 초기의 여성주의 관점에서 읽을 수 있고, 우 창의 2012년 퍼포먼스에서는 성의 개념을 확장하고, 다양한 정체성의 목소리를 들리게 노력하는 지금의 여성주의의 경향을 대입해볼 수 있다. 그리고 ‘사회적 약자에 대한 폭력’이라는 두 퍼포먼스의 공통적 주제는 ‘여성’, 혹은 ‘여성주의’, ‘젠더’, ‘트랜스젠더’를 왜 함께 이해할 수 있는지 설명해준다.

그래서 ‘트랜스젠더는 알지만, 젠더 폭력은 모른다’고 한 홍준표 자유한국당 대표의 말은 모순적이다. 젠더는 생물학적으로 타고난 성이 아닌 사회적으로 만들어진 성별을 의미한다. 이 사회적 성별은 그 사회를 지배하는 권력에 의해 구분되고 특징지워진다. 남성 중심의 사회에서는 남성이 ‘보통’과 ‘일반’의 기준이 되고 여성과 트랜스젠더를 포함한 다른 소수자 및 타자들은 ‘불완전한’, ‘약한’, ‘다른’, ‘비정상’ 등으로 정의되어, 차별받고 소외당한다. 이 불평등의 지점에서 젠더 폭력은 시작된다. 젠더를 이해한다는 것은 사회구조 안에서의 중심과 주변을 읽고, 새로운 지형에 대해 얘기할 수 있다는 것을 의미한다. 더 나은 세상을 만들고 싶은 정치인이라면 꼭 알아야 하는 중요한 개념이다.

광고

기사공유하기