등록 : 2017.11.30 19:49

수정 : 2017.11.30 20:48

[박이은실의 지리산 책읽기]

며칠 전, 한 언론사가 ‘지방이 사라지고 있다’는 제목의 기사를 냈다. 사실 유사한 내용의 뉴스가 간간이 보도됐다. 현재 내가 사는 지리산 일대를 포함한 전북 지역을 비롯해 전국의 읍면동 단위 중 절반 이상이 향후 30년 안에 기존의 기능을 할 수 없게 될 것이라는 예측이 몇 년 전부터 나왔다. 서두에서 언급한 기사에 나오는 부산광역시의 영도구나 동구 같은 대도시 지역조차 마찬가지 운명에 처할 것이라 예측된다. 상황이 이렇게 된 까닭은 두 가지로 분석된다. 하나는 수도권 인구집중이고 나머지 하나는 ‘인구절벽’으로 표현되는 인구급감이다. 수도권 인구집중은 한국형 개발주의가 빚어낸 산물이다. 이것은 수도권에서 삶의 자원을 확보하는 것이 더는 유리하지 않게 되면 해결될 수 있는 문제다. 그러나 인구급감은 이와는 차원이 다른 사안이다. 보다 큰 구조적인 문제가 그 배경에 있기 때문이다.

인간 수명이 유사 이래 이토록 늘어난 적이 없음에도 인구가 급감하는 까닭은 ‘헬조선’을 탈출하는 이민이 늘어나기 때문만은 아니다. 이민 인구의 지속적 증가가 아무 의미를 가지지 않는 것은 물론 아니지만, 더 근본적인 인구급감의 이유는 모두가 알고도 누구도 제대로 풀려고 시도하지 않는 ‘출산 파업’이다. ‘아내’는 바로 이 출산 파업을 이끄는 주역들이다.

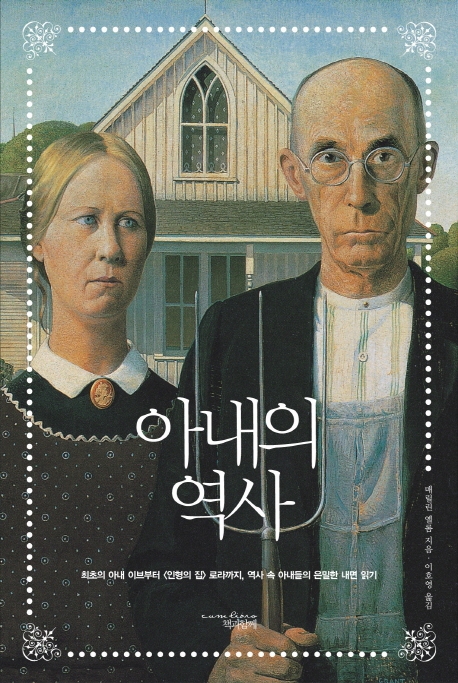

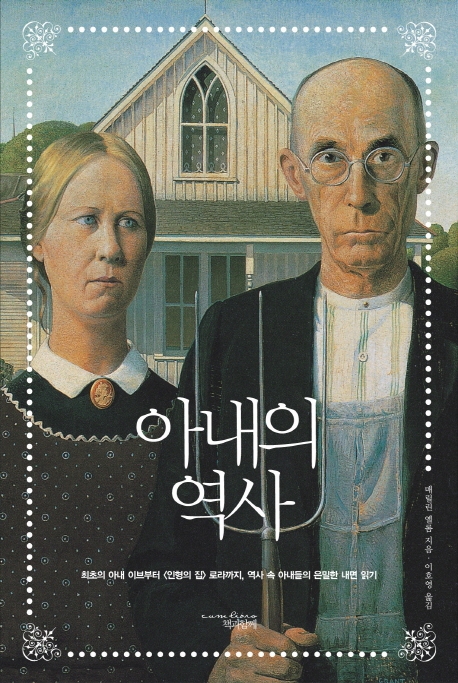

‘출산’은 ‘아내’에게 오랫동안 첫째가는 역할과 의무로 요구됐다. 가부장적이고 남성중심적인 사회에서는 동서양을 막론하고 딸을 아버지의 소유물로, 아내를 그 아버지에게서 남편이 양도받은 남편의 재산으로 여겼던 역사가 있다. 종교혁명, 근대화, 자본주의 등 역사적 정황이 변화하는 동안 아내의 역할과 의무는 조금씩 변화했지만, 남편의 자식, 특히 아들을 낳아야 제대로 된 아내라는 관념은 지금까지도 많은 사회에서 그 뿌리를 유지하고 있다. 매릴린 옐롬의 <아내의 역사>(책과함께)는 서구 사회를 중심으로 이러한 변화를 샅샅이 살펴본다. 전작인 <유방의 역사>(자작나무)에서 여성을 상징하는 특정한 신체 부위에 대한 관념이 어떻게 역사적으로 변화해 왔으며 이에 대한 여성들의 동조, 공모, 저항이 어떻게 진행됐는지를 잘 보여준 옐롬은 <아내의 역사>에서 아내들이 어떻게 이 불합리하고 공평하지 않은 위치를 활용하고 또 이에 저항해 왔는지를 보여준다. 오랫동안 ‘아내’들은 남편에게 복종하고, 남편을 만족시키고, 자녀들을 양육하고, 집안일을 책임져야 한다는 ‘임무’를 강제받아 왔고 많은 사회는 그것을 기본값으로 여겨 왔다.

그러므로, 옐롬이 책에서 언급하듯이, 1879년 쓰인 입센의 희곡 <인형의 집>의 주인공인 ‘아내’ 로라가 “모든 것에 앞서 당신은 아내이자 엄마야”라는 남편의 주장에 맞서 “난 더 이상 그렇게 생각하지 않아. 나는 모든 것에 앞서 인간이야. 당신이 그렇듯”이라고 맞받아치며 자신의 길을 가기 위해 집을 뛰쳐나왔을 때 이를 본 많은 이들이 불편한 감정을 격렬히 표출했던 장면을 충분히 상상할 수 있다. 1920년대 한반도의 ‘신여성’들이 ‘자유연애’와 ‘자유결혼’을 주장했던 배경 또한 아버지의 딸에서 남편의 아내로 이어지는 종속적인 관계로부터의 ‘인간 독립 선언’이었다. 로라에게 그랬던 것처럼 당시에도 ‘신여성’에 대한 비난이 들끓었다.

지난 9일, 서울 세종문화회관 앞에서 ‘모두를 위한 낙태죄 폐지 공동행동’ 활동가들의 시위가 있었다. 이날 주장의 핵심은 “여성은 출산의 도구가 아니다”였다. 시골이 사라지고, 지방이 사라지고, 급기야 도시가 사라진다는 두려움 속에서 불안에 떨 것이 아니다. 아내들은 이미 ‘출산 파업’을 통해 무엇이 문제인지를 결단력 있게 제시해 왔다. 이에 이어 ‘낙태죄 폐지’ 운동은 그 방향이 어디로 향해야 하는지를 제시하고 있다. 출산지도 만들기 같은 어림 반푼어치도 없는 정책으로 인구절벽 문제는 해결되지 않을 것이다. 여성들의 이야기를 잘 들으면 바로 거기에 답이 있다. 그러니, 설명하려 들지 말고 먼저 경청하라.

박이은실 <여/성이론> 편집주간

광고

기사공유하기