|

|

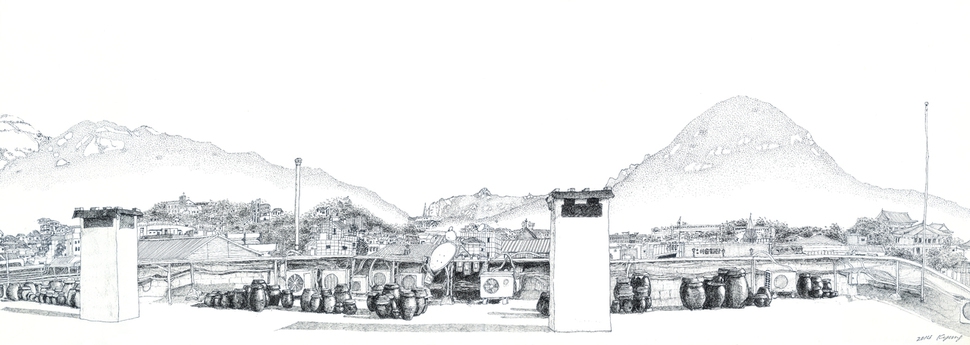

2014년부터 그리기 시작했던 그림이다. 옥상 아래 보이는 나무들이 그리기 어려워, 찢어버릴까 몇 번이나 망설였었다. 나무들을 한참이나 들여다보면서, 하나하나 아주 다르게 생겼다는 걸 발견하면서 다시 그릴 용기가 생겼다. 옥인동 47번지(서촌옥상도14). 2016년, 펜, 53×72㎝

|

[토요판] 김미경의 그림나무

(1) 연재를 시작하며

|

|

2014년부터 그리기 시작했던 그림이다. 옥상 아래 보이는 나무들이 그리기 어려워, 찢어버릴까 몇 번이나 망설였었다. 나무들을 한참이나 들여다보면서, 하나하나 아주 다르게 생겼다는 걸 발견하면서 다시 그릴 용기가 생겼다. 옥인동 47번지(서촌옥상도14). 2016년, 펜, 53×72㎝

|

2017년 새해를, 동네 길바닥에서 막춤을 추며 맞았다. 주말 촛불시위 끝에 펼쳐진 ‘이소선 합창단’의 길거리 합창 소리에 맞춰서였다. 요즘은 음악만 나오면, 흥만 나면 어디서든 춤을 춘다. 달이 뜨면 달이 좋아, 땡볕엔 햇살이 좋아 춘다. 특히 주말이면 촛불시위로 동네 도로는 차가 다니지 않아, 춤추기 안성맞춤인 광장이 된다. 길바닥에서 춤을 추다 보면 땅바닥뿐 아니라 하늘도 바람도 달도 오롯이 온몸으로 느껴진다. 도로는 어느새 들판이 되고 나는 원시인이 된 듯하다.

“안녕하세요! 세상미술대학 4학년생 김미경입니당! 옥상으로, 길거리로… 제가 다니는 세상미술대학은 온통 펼쳐진 세상을 맘대로 돌아다니며 실컷 그려보라고 가르쳐줍니다. 교수님으로는요. 인왕산님도 계시구요, 기와집님도, 진달래님도, 나무님도, 구름님도 계십니다. ^^ 하하하.”

2017년 새해맞이 인사를 여기저기 이렇게 하고 다녔다. 27년 직장생활을 하다가 쉰네살에 혼자 그림 그리며 사는 삶을 택한 지 올해로 꼭 4년차다. 옥상에서, 길거리에서 하루 종일 그림 그리고 살면서 인왕산, 나무, 진달래, 새, 기왓장, 전봇대 등이 내 새 친구가 됐다. 말이 통 없고, 천천히 변하는 공통점을 갖는 이 친구들 덕분에 나는 새로운 방식의 삶을 배우는 중이다. 아무 말 하지 않고 하루 종일 인왕산을 바라보며 소통하는 법, 천천히 햇볕과 바람과 별과 구름이 옷 갈아입는 걸 관찰하는 법, 내가 진짜 원하는 것이 무엇인가를 알아차리는 법, 안절부절못하지 않고 기다리는 법, 거세된 내 욕망과 감성을 회복하는 법… 그리고 내 욕망의 소리, 감성의 소리를 알아차려 표현하는 법.

나를 더 자유롭게 춤추고

더 자유롭게 그리게 해 줄

어떤 친구를 아직도

알아보지 못하고 있는 걸까?

춤을 추면서, 그림을 그리면서 만나게 된, 예전과는 전혀 다른 내 새 친구들. 하늘, 햇볕, 구름, 나무, 숲, 꽃…. 원초적인 내 새로운 친구들 속에서 춤추고, 뚫어지게 그들을 바라보며 그려내는 일은, 눈에 보이지 않지만 나를 억압했던 작은 끈들을 하나하나 찾아내서, 살살 풀어내고 끊어내는 일인 것처럼 느껴진다.

사실 이 친구들은 이 도시가 생기기 오래전부터 늘 있어왔지만, 이제야 내가 겨우 발견했을 뿐이다. 대학 시절 인왕산에 바로 붙은 아파트에서 3년을 살았지만, 그때 내가 인왕산 옆에서 산다는 걸 단 한 번도 의식하지 못했다. 서울에서 20년 가까이 직장생활을 했지만, 내 눈엔 산도 하늘도 나무도 구름도 보이지 않았다. 신문과 건물과 시스템과 책상과 컴퓨터와… 온통 그런 것들만 보였다. 이제 인왕산과 꽃을 그리기 위해 그들의 달라지는 모습을 매일매일 자세히 들여다보면서, 철 따라 달라지는 나무의 실루엣을 관찰하고, 그리고, 사랑에 빠지면서 나는 그들을 조금씩 닮아가기 시작하는 것 같다. 좀 덜 서두르고, 좀 덜 안달하고, 좀더 멀리서 볼 수 있고. 늘 벌거벗고 온몸을 다 내놓는 그들처럼, 좀더 용감해지고 말이다.

|

|

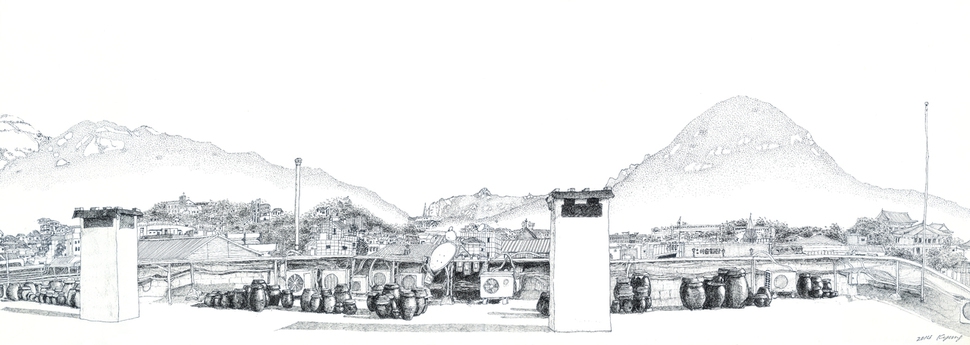

동네 아파트 옥상에 몰래 올라가 그린 풍광이다. 옥상 장독대 너머 인왕산과 북악산이 만나고, 그 사이로 어렴풋이 북한산이 보였다. 인왕과 북악이 만나는 곳(서촌옥상도5). 2014년, 펜, 84×29.4㎝

|

그림 그리는 일이나 춤추는 일 자체가 아주 원초적인 일인 것 같다. 신문 만들고, 잡지 만드는 일을 하다 옥상에서, 길거리에서 그림을 그리고, 춤을 추다 보니 그 차이가 분명하게 느껴진다. 감정에 더 솔직해져야 잘할 수 있는 일, 감정을 더 잘 표현해야만 하는 일. 하지만 대량생산이 어렵고, 한 개인이 자신의 몸을 고스란히 움직여야만 겨우 할 수 있는 일. 대량생산의 시대에 하는, 손 농사일처럼 말이다. 춤추는 일은 더더욱 원초적이다. 온몸을 있는 그대로 움직이는 원시에 가까운 몸짓이다.

어느 날, 옥상에서 동네를 내려다보며 그림 그리고 있을 때였다. 눈 아래 집의 작은 철 대문을 열고 한 남자가 골목으로 나서고 있었다. 대문도 작고, 집 앞 골목길도 비좁아 몸을 심하게 웅크려 힘겹게 골목으로 발걸음을 내디뎠다. 그 순간, 성냥갑 같은 대문과 담이 갑자기 아주 우스꽝스러워 보였다. 그 모습 뒤로 담 너머, 골목길 너머, 저 멀리 인왕산과 북악산이 하나의 선으로 연결되면서, 빽빽한 건물들을 이고 있는 대지는 단숨에 달려갈 수 있는 원초적인 벌판의 모습으로 갑자기 바뀌기 시작했다. 그 원시적인 풍광과 대비되면서 좁은 담벼락에 모로 몸을 세워 걷고 있는 그 남자의 모습에, 내 예전의 초라한 모습이 또렷이 겹쳐져 보였다.

원초적인 새 친구들과의 만남이 나를 변화시키고 있다. 늘 내 옆에 있었지만 내가 전혀 발견하지 못했던 친구들이다. 춤추면서, 그림 그리면서 뜻밖에 만나게 된 친구들이다. 옛 친구들과 떠들며 차를 마시다가도, 멀리 산을 돌아가는 새 바람 친구 소리를 들으면 그 바람이 스쳐 지나가는 나무를 그리고 뛰어 나가고 싶어 엉덩이가 들썩인다. 술 마시러 가자는 옛 친구의 메시지를 씹으면서 새 달빛 친구를 만나 밤새 춤춘다.

오래되었으나, 새로운 내 원초적인 친구들을 만나고, 애끓이고, 사랑하고, 닮아가면서 뼛속까지 도시 여자, 직장인이었던 나는 이곳 도시 한복판에서, 전혀 다른 모습으로 새로 태어나고 있는 중이다. 나는 아직도 나를 더 자유롭게 춤추고, 더 자유롭게 그리게 해줄 어떤 친구를 알아보지 못하고 있는 걸까? 앞으로 어떤 새 친구들을 만나게 될지, 새로 만나게 될 또 다른 원초적인 친구들이 나를 어떻게 바꾸어놓을지 궁금해 죽겠다.

▶ 김미경 27년간 직장생활을 하다, 쉰네살이 되던 2014년 전업 화가를 선언했다. 서촌 옥상과 길거리에서 동네 풍광을 펜으로 그려 먹고살고 있다. 전문적인 미술교육을 받지 않고, 스스로 성장해가는 화가다. 전시회 ‘서촌 오후 4시’(2015년)와 ‘서촌꽃밭’(2015년)을 열었다. 각박한 현실에서 꿈을 접고 사는 사람들에게, ‘지금 당장’ 꿈을 향해 떠나고 싶은 충동을 느끼게 해주는 존재다. 자신이 사는 동네를 그려낸 따뜻한 작품과 그 뒷이야기를 따라가다 보면, 꿈을 향한 각자의 발걸음이 더 빨라질 듯싶다. 격주 연재.

광고

기사공유하기