Weconomy | 김공회의 넥수스 레룸

|

|

문재인 대통령이 13일 청와대에서 김상조 공정거래위원장에게 임명장 수여식을 한 뒤 환담을 나누던 중 김 위원장의 낡은 가방을 살펴보고 있다. 청와대사진기자단

|

|

|

경상대 경제학과 교수

|

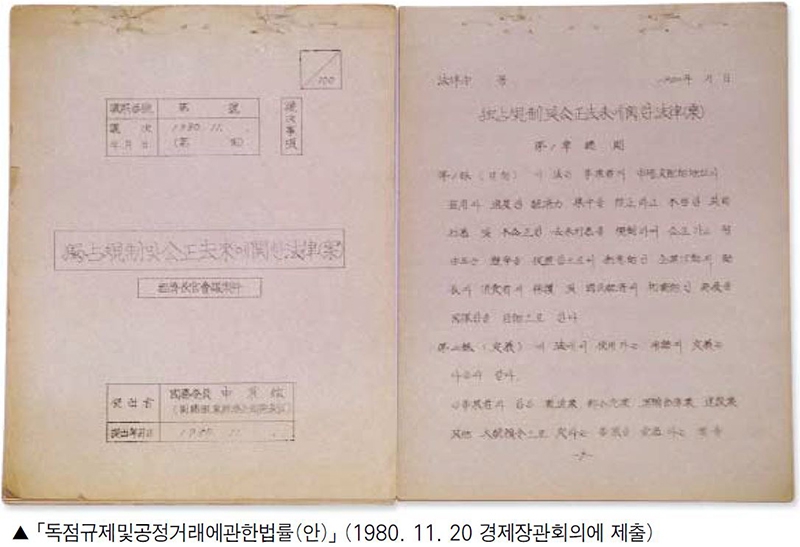

임명이 이렇게 늦어진 것은 순전히 ‘보수 야당들’의 억지 때문이다. 그러나 그 배후에 재계의 이해관계가 도사리고 있다고 의심하는 사람들이 적지 않다. 이러한 의심을 전혀 근거 없다고 할 수 있을까? 단순히 신임 김상조 위원장이 ‘재벌 저격수’로 정평이 나 있기 때문만은 아니다. 돌이켜보면 아주 오래전부터 재계는 공정위의 설립 자체를 막기 위한 노력을 아끼지 않았다. 17년간 공정위 출범 가로막은 재계 공정위는 1981년 4월 1일 ‘독점 규제 및 공정거래에 관한 법률’이 시행됨으로써 출범하였다. 그러나 그 전에 적어도 네 차례의 공정거래법 입법 시도가 있었다. 이 네 번의 시도가 번번이 좌절된 것은 재계의 반발 때문이었다. 공정거래법의 최초 입법시도가 있었던 것은 1964년이었다. 광복과 정부수립, 내전, 민중 저항에 의한 이승만 독재정권의 타도, 박정희의 군부쿠데타 등을 거치며 쉼 없이 달려온 한국 경제는 1963년에 재벌의 독과점 폐해가 무엇인지를 절실히 경험한다. 이른바 ‘삼분폭리 사건’에서다. ‘삼분’ 곧 세 가지 가루란 밀가루·설탕·시멘트로서, 당시 경제개발과 국민 생활에 가장 긴요한 품목이었다. 이러한 중요성 때문에 이들은 정부의 통제 아래 몇몇 재벌들(현재의 삼성 등)에 의해 유통되었는데, 이 기업들이 자신의 독점적 지위를 이용해 가격을 조작해 폭리를 취하고 세금까지 포탈하였음이 드러난 것이다. 여론이 들끓자 정부는 1964년 3월 서울대 한국경제연구소에 공정거래제도 연구를 의뢰하지 않을 수 없었고, 그 결과를 토대로 당시 경제기획원은 같은 해 9월에 공정거래법 초안을 내놓기에 이른다. 애초 ‘독점금지법’이라고 이름 붙일 수도 있었던 이 법안에 재계가 반발한 것은 어쩌면 당연하다. 당시의 신문 지상에서 확인되는 반발의 근거는 하나같이 기발했다. ‘기업 육성과 소비자 보호 중 어느 것이 중요하냐’는 ‘협박’ 식의 문제 제기도 있었고, ‘독점이익의 조장이 기업인의 투자의욕을 자극할 수도 있다’는 ‘억지’도 있었으며, ‘자유경쟁(!)을 위해 정부규제는 그만’이라는 기막힌 ‘호소’도 있었다. 결국 재계는 1965년 말 법안 제정을 좌절시키는 데 성공했고, 대신 스스로 ‘경제윤리강령’을 마련하는 ‘아량’까지 베푼다. 이후 공정거래법의 입법 시도는 1966년, 1969년, 1971년에도 이뤄진다. 하지만 매번 재계는 이 법이 기업활동을 위축시킨다며 극렬히 반대하였다. 이를테면 1966년, 공정거래법 제정 논의가 재개되자 전국경제인연합회(전경련)의 전신인 한국경제인협회의 홍재선 회장은 “공정거래법은 제정할 필요가 없다”고 역설했고, 이미 ‘경제윤리강령’이 실효성 없음이 드러났는데도 무역협회는 ‘무역윤리강령’을 내놓으며 또다시 국민을 우롱했다.

|

|

사진: 공정거래위원회 20년사

|

|

|

사진: 공정거래위원회 20년사

|

◎ Weconomy 페이스북 바로가기: https://www.facebook.com/econohani/

기사공유하기