등록 : 2017.08.17 12:02

수정 : 2017.08.17 12:02

Weconomy | 김공회의 넥수스 레룸

|

|

8월 9일 오후 문재인 대통령이 서울성모병원을 방문해 건강보험 보장강화 정책을 발표하고 있다. 청와대 사진기자단

|

지난 9일 문재인 대통령은 건강보험의 보장성을 강화하겠다는 정책을 직접 발표했다. 자기공명영상촬영(MRI)이나 고가의 항암제 등 그간 비급여로 분류돼 이를 필요로 하는 서민들에게 극심한 경제적 고통을 안겨주었던 항목들을 건강보험의 우산 아래 (부분적으로나마) 둠으로써 건강보험의 보장성을 현재 63%에서 70%까지 끌어올리겠다는 것이다.

이에 대한 시민사회의 반응들은 크게 상반되는 것 같다. 참여연대에서는 오이시디(OECD·경제협력개발기구) 회원국 평균 보장률이 81%인 것에 견주면 이번 정책의 목표치 자체가 너무 낮다는 의견을 냈고, 다른 한쪽에서는 재정부담과 보험업계의 타격을 걱정하는 목소리가 나오고 있기 때문이다. 그러나 이러한 현재 논의들이 ‘의료공공성’의 문제를 본격적으로 제기하는 데로 나아가지는 못하고 있는 것 같다.

수요부문의 의료 공공성 확대 흐름

현대사회에서 보건의료 영역이 하나의 거대한 산업을 이루고 있음을 부인할 사람은 없을 것이다. 다른 모든 산업과 마찬가지로 여기에도 수요와 공급이 존재하는데, 모든 국민들이 의료서비스의 잠재적 수요자라면 병원·약국·제약회사·의료기기제조사 등이 큰 틀에서 공급자라고 할 수 있겠다. 결국 이 부문에서 ‘공공성’을 높인다는 것은 이 둘의 사이에 정부가 개입한다는 것을 뜻한다. 그리하여 공공성은 수요와 공급 양 측면에서 생각할 수 있는데, 이를테면 돈이 없어 병원에 못 가는 이들이 의료서비스에 접근할 수 있게 해주는 것은 수요 측면의 공공성을 높이는 것이고, 의사들의 진료행위를 규제한다거나 약값을 제약회사 마음대로 올리지 못하게 하는 것은 공급 측면의 공공성을 높이는 것이다.

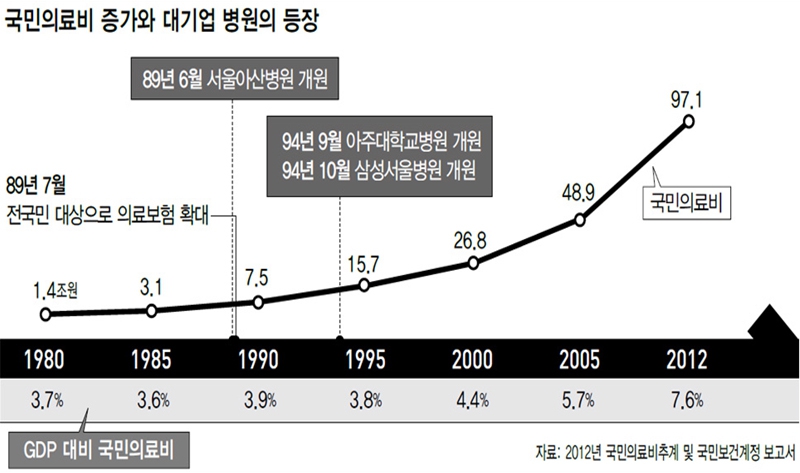

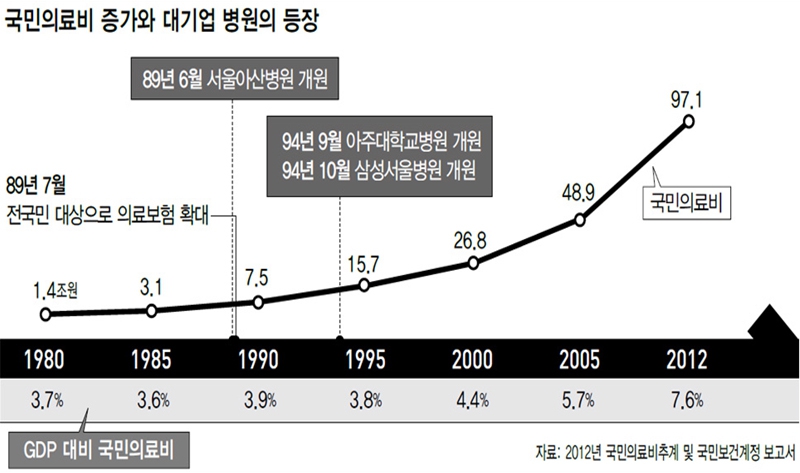

이렇게 보면 정부가 나서서 건강보험제도를 실시하고 나아가 그 보장성을 높이겠다는 것은 모두 수요 측면의 공공성을 높이는 일이다. 사실 건강보험이 단계적으로 도입된 40여년의 역사가 그러한 공공성이 높아지는 역사이기도 했다. 1977년에 500인 이상 사업장에 직장의료보험 가입이 의무화된 이후 1989년에 도시지역 의료보험제도가 전국으로 확대되었고, 1998년에는 다양하게 흩어져 있던 공공의료보험제도가 국민의료보험으로 통합되었다. 개인적인 기억을 돌이켜봐도, 이 과정에서 병원 문턱이 크게 낮아진 게 사실이다.

|

|

문재인 대통령이 지난 9일 미용·성형을 제외한 모든 의료비에 건강보험을 적용하는 것을 주요 내용으로 하는 ''건강보험 보장 강화 정책''을 발표했다. 이른바 ''문재인 케어''에 보험업계는 환영의 뜻을 나타냈다. 건강보험 비급여의 전면 급여화로 보험금 지출이 대폭 줄어들기 때문이다. 사진은 10일 서울 한양대학교 병원. 연합뉴스

|

그러나 공급 측면의 의료공공성은 위와 같은 수요 측면의 공공성, 즉 의료보장성 확대보다 훨씬 더디게 진행되었고, 오히려 종종 후퇴하는 모습이 연출되기도 했다. 백년 넘게 지역의 든든한 건강지킴이 노릇을 했던 진주의료원 폐원(2015년)이 대표적인 예다. 한편, 의료보장성 확대를 통한 의료서비스 수요의 급증은 민간의료산업의 무분별한 증식으로 귀결되기도 했다. 삼성이나 현대 같은 대기업들이 대형병원을 세우고 본격적으로 영업에 들어간 것이 국민의료보험의 확대 적용과 궤를 같이 하는 것은 결코 우연이 아니다. 동시에 이 기업들은 전국민 건강보험 시행이 그간 억눌려 있던 국민들의 의료서비스에 대한 욕구를 자극하자 민간보험시장에서도 톡톡히 재미를 보았다. 실손보험 가입 붐도 그 일환이었음을 생각하면, 이번에 발표된 정부정책이 ‘실손보험 가입자들에게 손해를 입힐 수 있다’라는 식의 여론몰이는 뻔뻔하다고 해야 하지 않을까?

없다시피 한 공급부문의 의료 공공성

우리나라 의료공공성이 얼마나 괴상한 형태인지는 다른 영역과 비교해보면 쉽게 이해될 수 있다. 흔히 의료와 교육은 국가의 공적 역할이 중요한 영역으로 간주된다. 약간의 무리를 무릅쓰고 비유하자면, 수요에 비해 공급 측면의 공공성이 크게 부족한 우리나라 의료서비스 영역은, 공교육은 거의 없고 사교육만 존재하는 상태에서 교육비를 국가가 지불해주는 격이라고 할 수 있다. 이런 ‘반쪽짜리’ 공공성도 그 나름의 미덕이 있겠지만 그것이 역설적으로 사교육만 살찌울 뿐이라는 비난도 전적으로 타당하다. 다시 말해, 의료보장성을 높인다며 2022년까지 31조원을 투입하겠다는 정부의 이번 정책에 대해 ‘퍼주기’라는 비판도 일리가 없지 않다는 얘기다.

그렇다면 누구에 대한 퍼주기인가? 당연히 민간의 의료서비스 공급자들, 대기업과 대학이 세운 대형병원, 제약회사, 의료기기제조회사 등이다. 삼성 같은 대기업이 ‘서비스산업 발전’이라는 미명 아래 의료서비스 부문의 규제완화에 큰 ‘관심’을 가지고 있는 것도 이러한 정부의 ‘뭉칫돈’과 무관하지 않다. 따라서 이번 정책이 발표되었을 때, ‘아니 그러면 그 비싼 약값을 국가가 다 대준다는 것인가’라는 반응이 나온 것은 결코 무리가 아니다. 그러나 바로 그렇기 때문에 의료공공성의 또 다른 측면, 곧 공급 측면을 문제삼지 않을 수 없다. 해법은 간단하다. 공공병원을 확보하고, 경우에 따라선 국가가 제약회사를 만들 수도 있다. 몇몇 선진국들에서처럼 의사를 포함한 의료인력을 공무원으로 운용할 수도 있다. 이렇게 함으로써 의료비 급증의 중요한 한 원인인 과잉진료가 사라지고 의료서비스 공급체계가 전체적으로 효율화된다면, 의료비 자체가 크게 줄어들고 국민의 건강도 좀 더 체계적으로 관리될 것이다.

|

|

※ 그래픽을 누르면 크게 볼 수 있습니다.

|

국영 제약사? 의사 공무원? 안될 이유 없어

문재인 대통령의 의료보장성 강화는 옳은 방향이다. 하지만 이는 의료서비스의 공급 측면의 공공성을 강화하는 조처로 보완돼야만 한다. 의료보장성 강화에 따라 국민들도 의료보험료 얼마간의 인상을 받아들여야 할 것이다. 중요한 것은 의료비 총액이 줄어들고 국민건강이 안정적으로 관리되고 향상되는 것이다. 어떻게 그것이 가능할까? 적어도 공급 측면의 의료공공성이 강화되지 않으면 의료비 총액 감소와 국민건강의 실질적 향상은 매우 어려울 것이다.

경상대 경제학과 교수

◎ Weconomy 홈페이지 바로가기: http://www.hani.co.kr/arti/economy◎ Weconomy 페이스북 바로가기: https://www.facebook.com/econohani

광고

기사공유하기