[최유준의 공감하는 서양음악]

(18) 블루스와 음악적 혼종주의

아프리카계 미국 음악의 양식적 잠재력은 ‘인종 음반’으로 녹음되었던 ‘블루스’(blues)로 소급된다. 1950년대의 초기 로큰롤은 블루스의 다른 명칭이었을 뿐이다. 결국, ‘블루스-리듬앤블루스-로큰롤-힙합’으로 이어지는 20세기 대중음악의 핵심적 흐름을 고려한다면, 미국의 저명한 음악학자 수전 매클레리의 다음과 같은 말에 수긍할 수밖에 없을 것이다. “미래의 어느 음악학자가 20세기의 음악 풍경을 돌이켜 보면서 우리 모두를 블루스 피플(blues people), 즉 블루스 음악과 거기서 파생한 수많은 음악이 지배했던 시대에 살았던 사람들로 규정한다고 해도 무리가 아니다.

|

|

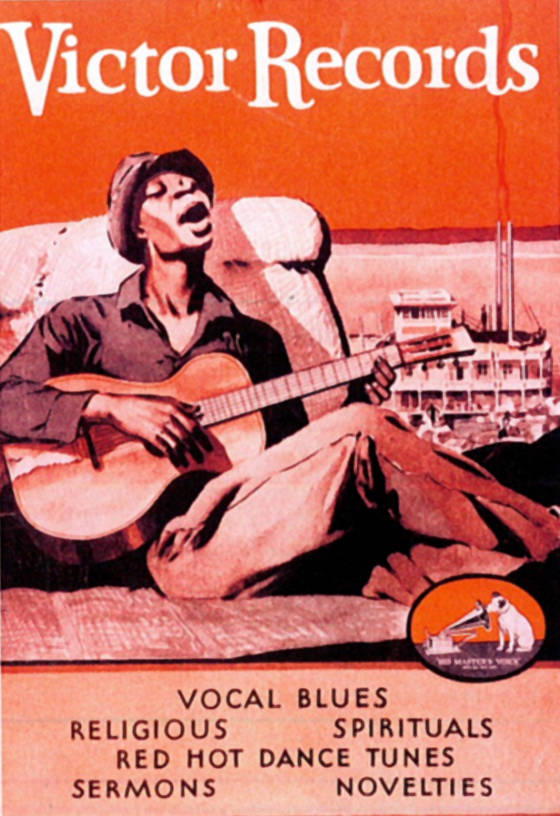

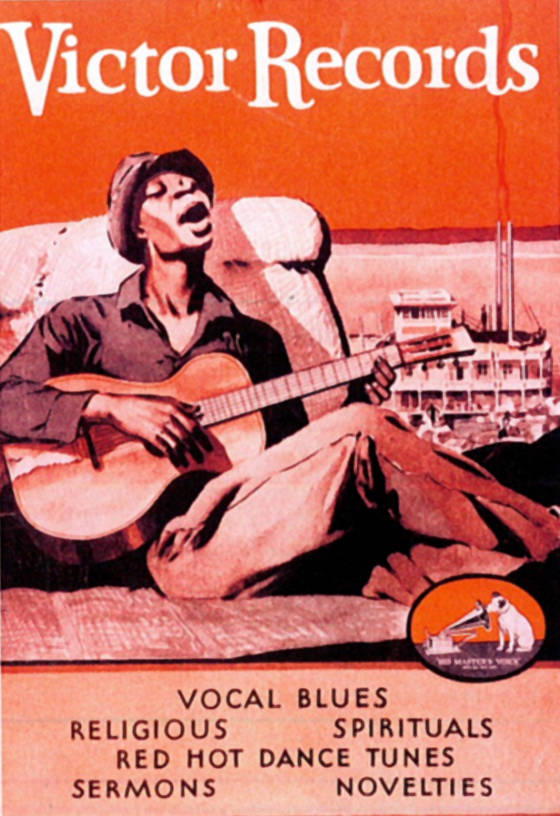

20세기 전반기 빅터레코드사의 ‘인종 음반’ 카탈로그의 표지 그림. 1920년대 들어 블루스가 녹음된 음반의 형태로 주류 음악시장에 진입하게 되는 데에는 우연적인 계기도 있었다. 당시 상업 라디오가 본격 유통되면서 음반 판매 수입에 차질을 빚게 된 음반 회사들이 일종의 ‘틈새시장’ 전략으로 흑인 블루스 가수들을 주목했다. 이러한 과정을 통해 녹음 제작된 블루스 음반들은 ‘인종 음반’(race records)이라는 명칭으로 분류됐는데, 2차 세계대전 종전 이후 명칭을 순화하여 ‘리듬앤블루스’로 불렸다. 출처 위키미디어

|

20세기말 이후 음악에서 ‘크로스오버’는 대체로 ‘클래식’과 ‘대중음악’ 사이의 장르 교차의 의미로 쓰인다. 하지만, 20세기 중반 미국의 음반산업에서 그 용어가 처음 등장했을 때 ‘크로스오버’는 ‘(흑백) 인종 간의 교차’를 뜻했다. ‘인종 음반’(race records)이라고 불리던 비주류 흑인 취향의 음악, 2차 세계대전 종전 이후 그 명칭을 순화하여 ‘리듬앤블루스’라고 불리던 음악이 백인 취향의 주류 음악과 교차하는 현상이었다. 더 정확히 말하면, 1950년대에 미국의 백인 가수들이 흑인 가수들의 히트곡을 ‘커버’(cover)함으로써 음반산업에서 분리하여 다루던 흑백의 인기 차트 사이를 ‘횡단하는’(crossover) 현상을 가리키는 용어가 ‘크로스오버’였다.

20세기 전반기까지 미국 주도의 주류 대중음악(그 가운데 일부는 후에 ‘스탠더드 팝’이라고 불리게 된 히트곡들)은 유럽의 낭만주의적 음악 양식에서 크게 벗어나지 않았다. 틴 팬 앨리와 브로드웨이 뮤지컬, 할리우드 영화음악계에 걸쳐 두루 활약한 리처드 로저스, 어빙 벌린, 제롬 컨, 조지 거슈윈과 같은 유럽에서 이주한 유대계 가족 출신의 작곡가들은 기본적으로 클래식 음악 언어에 능숙했다. 그런데도 오늘날 20세기의 대중음악이 클래식과 명확히 구별되는 음악처럼 느껴진다면 그것은 특히 20세기 중반 이후로 대중음악의 영역 내에서 광범위한 크로스오버 현상이 일어났기 때문이다. 1950년대에 불어닥친 ‘로큰롤 광풍’이 그 획기적 전환점이었다. 그것은 음악적 혁명이라고 불러도 좋을 만한데, 대중음악의 주류 양식을 온전히 뒤바꿔 놓았기 때문이다. 유럽 전통의 음악에서 아프리카계 음악으로.

아프리카계 미국 음악의 양식적 잠재력은 ‘인종 음반’으로 녹음되었던 블루스(blues)로 소급된다. 1950년대의 초기 로큰롤은 블루스의 다른 명칭이었을 뿐이다. 결국, ‘블루스-리듬앤블루스-로큰롤-힙합’으로 이어지는 20세기 대중음악의 핵심적 흐름을 고려한다면, 미국의 저명한 음악학자 수전 매클레리의 다음과 같은 말에 수긍할 수밖에 없을 것이다. “미래의 어느 음악학자가 20세기의 음악 풍경을 돌이켜 보면서 우리 모두를 블루스 피플(blues people), 즉 블루스 음악과 거기서 파생한 수많은 음악이 지배했던 시대에 살았던 사람들로 규정한다고 해도 무리가 아니다.”

블루스의 상호주관성

이전 같으면 공적인 음악 무대에서 악보라는 불완전한 기록 매체를 통해 왜곡된 방식으로 전해지거나 아예 부재한 것으로 간주될 수밖에 없었던 구술 전통의 음악들이 재생 기술(음반과 라디오 등)을 통해 광범위한 청중에게 들려질 수 있었다는 점은 20세기 음악사의 두드러진 성과라고 할 만하다. 예술적으로나 정치적으로나 재현(대표, 대의)될 수 없었던 목소리들이 새로운 재생 기술을 통해 공적 영역에서 재현 가능하게 된 것이다. 블루스 양식의 발전 과정은 이러한 문화적 맥락에서 특히 주목할 만하다.

19세기 말에서 20세기 초에야 그 초기적 형태를 드러낸 블루스는 그 선배 격인 흑인 영가(spirituals)와 마찬가지로 흑인 교회 등을 통해 일정 부분 서양음악의 영향을 받은 근대적 음악 양식이었다. 무엇보다 기타나 피아노와 같은 서양의 화음 악기를 통해 단순하게나마 화음(chord) 반주를 하게 되어 있다는 점에서 그렇다. 그럼에도, 서양음악의 부드러운 아치형 선율과 달리 고음에서 시작해서 저음으로 날카롭게 떨어지는 선율, 내지르는 듯한(샤우팅) 창법, 리프(riff)라고 불리는 리드미컬한 짧은 선율들의 반복, 그리고 서양 온음계에서 벗어난 이른바 블루노트(blue note)의 사용 등은 아프리카의 음악문화에 기원을 두고 있거나 적어도 서양 근대음악과는 다른 구술적 음악 전통과 연결되는 것으로 간주된다.

가창 양식으로서 블루스는 가사의 내용상 지극히 사적인 감정을 토로한다는 점에서 개인주의적이지만, 아프리카계 음악 특유의 ‘중첩되는 메기고 받기’(overlapping call and response) 양식을 통해 공동체 민요의 흔적을 담고 있다. 가수의 목소리와 솔로 기악 연주가 매 순간 교차되는 전형적인 ‘열두 마디 블루스’ 형식에서 이 점을 확인할 수 있다. ‘블루스’는 이렇듯 서양음악적인 형식이나 양식 개념에 부합하기보다는 연행(performance)의 방식에 가까우며 공유된 공동체적 코드(code)이기도 하다. 블루스 가수들의 적극적이고 즉흥적인 자기표현은 말하자면 ‘비빌 언덕’으로서의 이러한 공동체적 코드가 전제되어 있기 때문이기도 하다. 블루스의 강력한 영향을 받은 재즈가 그렇듯, 아프리카계 미국 음악에서 즉흥(improvisation)이란 무에서 유를 만들어내는 영웅적 주체의 창조 행위라기보다는 공유된 코드를 불러내고 확인하는 상호주관적 행위에 가깝다. 존 콜트레인이 말했듯이 가수가 ‘나’라고 말해도 청중들은 ‘우리’라고 듣는 것이다.

블루스의 화자(話者)는 이상화되거나 극화된 가상의 주인공이 아니라 현실 속에 있는(일상에서 자주 고통받고 절망하는) 가수 자신으로 간주된다. 이 점은 작곡가와 가수가 분리되었던 ‘클래식 블루스’의 경우에도 어느 정도 적용될 수 있지만, 가수 자신이 작사가이자 작곡가였던 ‘컨트리 블루스’의 뮤지션들, 예컨대 블라인드 레몬 제퍼슨이나 로버트 존슨과 같은 이들의 노래에서 가장 전형적으로 드러난다. 그들은 동시대 주류 대중음악계의 백인 ‘크루너’(crooner, 마이크로폰을 활용한 전기녹음 시대 이후 등장한 부드러운 음색의 저음 가수)들이 보여준 것과는 사실상 정반대의 모습을 보여주었다.

거칠게 내뱉는 컨트리 블루스 뮤지션들의 노랫말에는 인근 지역에 사는 사람들만이 눈치챌 만한 구체적이고 일상적인 사건들의 맥락, 방언은 물론 여러 은어와 속어 들이 있으며, 종종 주변 사람들의 실제 이름까지 등장하곤 한다. 음반을 통한 블루스 가수의 이러한 ‘자기 재현’(self-representation)으로 인해 청중들은 단순히 ‘청취’한다기보다는 ‘참여’하는 경험을 하게 된다. 그것이 아무리 생생하게 느껴지더라도 음반이라는 매체를 통한 간접적 참여일 뿐이지만 말이다.

‘베토벤이 경악할’ 로큰롤 열풍

1940년대 이후 ‘시카고 블루스’와 같은 ‘도시 블루스’를 거쳐 1950년대 중반 좀 더 ‘요란해진 블루스’라고 할 만한 로큰롤(rock’n’roll)이 되었을 무렵, 블루스의 ‘공동체적 코드’는 더는 아프리카계 미국인이라는 인종적 테두리 안에 머물 수 없었다. 이는 흑인 음악을 백인들이 전유(專有, appropriation)하게 되는 또 다른 문제를 낳기도 했지만, 결과적으로 ‘블루스 피플’의 전지구적 확산이 이루어지는 과정의 일부였다.

재생 기술과 대중매체는 블루스의 ‘공동체적 코드’를 매개로 재현되지 못한 또 다른 계층의 존재들을 공적 무대로 옮겨 왔다. 2차 세계대전 이후 전례 없는 미국 사회의 풍요 속에서 성장한 10대들이었다. 20세기 중반 10대 청중들의 열광적 참여 속에서 음악적 인종차별의 경계선을 넘나드는 ‘크로스오버’는 사실상 주류 문화의 ‘전복’을 의미했다. 로큰롤 열풍의 핵심적 주역 가운데 한 명이었던 아프리카계 미국인 뮤지션 척 베리는 특유의 오리걸음 기타 연주와 함께 ‘롤 오버 베토벤’(Roll Over Beethoven)이라는 제목의 열두 마디 블루스 형식의 노래를 통해 이러한 전복적 변화를 선언하고 자축했다(여기서 ‘롤 오버’라는 말은 ‘무덤에 있는 베토벤이 경악하여 돌아눕는다’는 의미로 쓰였다). 20세기 전반기까지 대중음악 영역에서도 주류로 관철되던 악보를 통한 ‘클래식적’ 음악 생산이 비주류로 밀려나는 순간이었으니 그가 베토벤을 들먹였던 것도 이해할 만하다.

<록음악의 미학>을 쓴 음악학자 페터 비케가 지적했듯이, 로큰롤과 함께 “음악에 내재하는, 그리고 의미를 유지하고 가치를 구성하는 관계 체계 전체가 변화되었다. 음악은 대중매체에 의해 배급되었을 뿐 아니라, 이제는 그 자체로 대중매체의 한 형식이 된 것이다.” 20세기 후반 대중음악이 비로소 ‘대중매체에 의한, 대중매체를 위한, 대중매체의 음악’이 되었을 때 로큰롤은 록음악으로 외연을 넓혀가기 시작한다. 그 전환점을 극적으로 보여주는 이들은 ‘로큰롤 키드’로서 척 베리의 ‘롤 오버 베토벤’을 커버하여 부르기도 했던 영국의 록그룹 비틀스다.

비틀스는 인기 최정상의 시기에 돌연 라이브 순회 활동을 중지하고 ‘리코딩 아티스트’로서 전념할 것을 선언했다. 이후 발표한 음반들 가운데 <서전트 페퍼스 론리 하츠 클럽 밴드>(1967)는 최첨단의 멀티트랙 리코딩 기술이 대중매체를 통한 음악 수용의 창조적 상상력과 만날 때 어떤 예술적 결과물을 만들어낼 수 있는지를 예시해주었다. 시작 곡에서 마지막 곡까지 ‘콘셉트 앨범’으로서의 일관된 흐름을 담은(엘피 음반이나 테이프로 음악을 듣던 시기에는 곡의 순서가 중요했다) 이 음반은 ‘블루스 피플’로서의 서양 음악가들이 써낸 20세기 후반의 새로운 실내 교향곡이라 할 만했다. 앨범의 마지막 곡 ‘어 데이 인 더 라이프’(A Day in the Life)에는 슈토크하우젠의 영향을 받은 합성 음향이 실험되고 있었고, 인도 음악을 바탕으로 한 여덟 번째 수록곡 ‘위딘 유 위드아웃 유’(Within You Without You)는 ‘월드뮤직’을 예견하고 있었다. 그것이 당시 서양의 대중문화가 일시적으로 심취했던 ‘히피문화’의 잔재일지라도, ‘비틀스’를 경유한 서양음악은 더는 19세기식 ‘부르주아 시민’을 위한 음악으로 머물 수 없게 되었다.

최유준 전남대 감성인문학연구단 인문한국(HK) 교수

광고

기사공유하기