등록 : 2017.04.20 22:16

수정 : 2017.04.20 22:26

신상웅의 미스터리 그림기행

(3) 히라도

지난회 요약

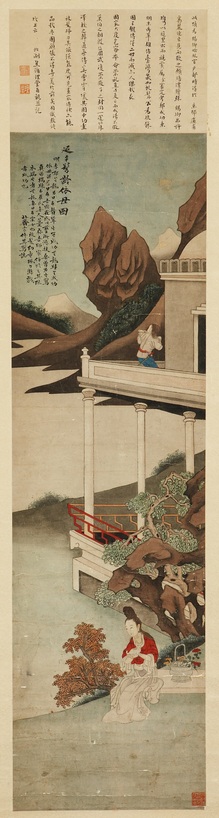

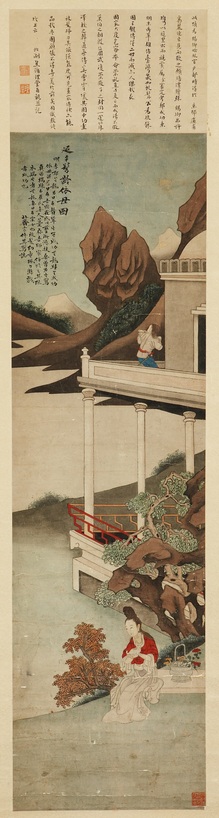

박제가(1750~1805)가 그렸다는 그림 <연평초령의모도>(이하 의모도). 그림을 처음 접하고 20년 동안 의문을 지울 수 없었다. 그림 속의 주인공은 정성공(1624~62)과 그의 어머니였다. 정성공은 명나라를 지키려고 만주족인 청나라에 끝까지 대항했던 인물이다. 청의 문물을 배워야 한다고 주장했던 박제가가 왜 명의 충신 정성공을 그렸을까. 게다가 그림은 박제가의 것이라고 하기 힘든 뭔가 있었기 때문이다. 그러던 중, 이 그림에 중국 화가 나빙(羅聘, 1733~99)의 필봉이 가미됐다는 주장을 접했다. ‘읽는 그림’ <의모도>의 실마리는 그림 안에 있으리라. 오랜 의문을 품고 마침내 그의 발자취를 따라 나선다. 그의 발자취가 남아 있는 서울 광통교와 탑골공원의 백탑…. 세상의 지식이 모인 그곳에서 그는 무엇을 느꼈을까. 그림의 무대가 된 일본 히라도로 건너갔다.

|

|

400년 전 일본의 첫 국제무역항 히라도에 새로 복원된 2층의 네덜란드 상관. 사진 신상웅

|

의문은 컸어도 해답은 의외로 쉽게 다가왔다. 히라도는 작고 조용한 항구도시였고 골목마다 눈에 띄지 않는 팻말들이 유난히 많았다. 긴팔원숭이처럼 가지를 땅으로 늘어뜨린 늙은 소철나무가 있었고 고색창연한 절 뒤로 교회의 뾰족한 지붕이 보였다. 풍경이 긴장을 유발했다. 어떤 것들은 유물이라 부르기도 어색할 정도였는데 볼품이 없어서가 아니었다. 그만큼 일상과 구분이 되지 않을 정도로 가까이에 있다는 말이었다. 도시의 가운데에 돌로 만든 긴 무지개다리가 놓였는데 그것이 오래전 서양의 토목기술로 만들어졌다는 말에 좀 의아했지만 그러려니 했다. 다리에서 멀지 않은 곳에 중국 명나라 상인의 집터가 있었고 또 얼마 떨어지지 않은 곳에서, 무역을 위해 이곳에 머물던 영국인들의 상관(商館) 유적지를 발견하고 나서야 나는 걸음을 멈췄다. 고요한 골목 어디선가 이국의 사내들이 불쑥 얼굴을 내밀 것만 같았다. 푸른 이끼에 쌓인 육각형의 중국풍 우물이 있었고 골목이 바다와 만나는 모퉁이에 새로 복원된 2층의 네덜란드 상관이 길을 막았다. 그러니까 히라도는 대략 4백 년 전 일본에서 처음 문을 연 국제무역항이었던 것.

<의모도>에 관심을 갖는 사람들 대부분은 서양식 건물에 집중했고 투시 원근법을 이야기했다. 틀린 말은 아니었다. 조선에선 처음이었으니까. 이채로운 건물처럼 서양에서 건너온 낯선 기법이었고 그 바탕엔 과학이 있었다. 하지만 정작 중요한 것을 빠뜨리고 있었는데 바로 왜 <의모도>에 ‘서양식’ 건물을 그려야 했느냐는 물음이었다. 원근법은 대상을 그리는 방법이었지 그 자체가 그림의 주제는 아니었기 때문이다. 무슨 이유로 정성공의 어린 시절 그림에 난데없이, 그동안 동양에서는 볼 수 없었던 석조기둥의 2층집이 등장해야만 했던 것일까.

|

|

정성공이 살았던 곳은 히라도에서 남쪽으로 10㎞가 좀 못 되는 가와우치(川內)라는 작은 어촌이었다. 정성공기념관은 정성공과 엄마 다가와가 살던 집터였다. 기념관 앞의 조각상. 사진 신상웅

|

히라도의 거리를 천천히 걸으면 그 이유가 저절로 눈에 들어온다. 예를 들면 이런 것이다. 신라시대 김유신의 어떤 역사적 사건을 그림으로 옮긴다고 치자. 배경은 경주다. 그렇다면 화가는 경주를 어떻게 한눈에 보여줄 수 있을까. 경주의 랜드마크를 찾아라. 그런데 첨성대는 되고 석굴암은 안 된다. 석굴암은 김유신이 죽고 나서 만들어진 건물이기 때문이다. <의모도>의 배경은 ‘일본의 히라도’다. 그래서 멀리 눈 덮인 후지산은 일본을, ‘서양식’ 건물은 히라도를 상징하는 것이다. 히라도는 일본에서 처음 서양식 건물이 세워진 곳이었으니까. 네덜란드 상관은 정성공이 히라도에 살았던 시기와 정확히 겹친다. <의모도>, 그냥 상상력만으로 그린 그림이 아니었다. 그렇게 그림으로 들어가는 문이 조금씩 열리고 있었다. 최초의 국제무역항이라니, 한눈에 들어오는 작은 항구가 좀 근사해지기 시작했다.

‘의모도’ 그려진 2층집 건물은

히라도 상징하는 서양식 건축

그림 주인공 정성공과 어머니

정성공 기념관은 그들의 집터

중국과 서양 배 오가던 바닷길

날치 먹으며 박제가를 떠올리다

정성공에 관련된 재료들은 이곳에 많았다. <의모도>에 쓰인 내용처럼 정성공의 아버지 정지룡은 중국의 무역선을 따라 1622년 이곳 히라도에 온다. 히라도의 번주(藩主)가 그를 아껴 신하의 딸 다가와(田川)와 결혼을 한다. 하지만 1624년 정성공이 태어났을 때 그는 이곳에 없었다. 정지룡은 고향 중국의 푸젠성(福建省)으로 돌아가 강력한 군사력을 보유한 무역상인으로 세력을 키워가고 있었다. 정성공은 엄마 다가와와 함께 섬에서 살았다. 여느 아이들처럼 검술을 익혔고 유교식 교육을 받았다. 히라도를 오가는 정지룡의 무역선을 통해 양측의 소식이 서로에게 전해졌다.

|

|

히라도에선 ‘아고(あご)’라 불리는 날치. 사진 신상웅

|

승객은 나와 중년의 맹인과 커다란 안내견이 전부였다. 버스는 해안가를 따라 달렸다. 정성공이 살았던 곳은 히라도에서 남쪽으로 10㎞가 좀 못 되는 가와우치(川內)라는 작은 어촌이었다. 고기잡이배들이 마을 앞바다에 정박해 있었고 어디나 그렇듯 마을 입구에는 오래된 신사가 숲속에 자리했다. 정성공기념관은 마을 제일 안쪽, 그가 엄마와 살던 집터였다. 혹시 <의모도>에 그려진 서양식 석조건물이 이곳에 있었던 것은 아닐까. 뜬금없는 생각을 해 보지만 가능성은 희박했다. 그건 역사적 사실에 기반을 둔 화가의 상상력이었을 것이다. 집터는 양지라 눈이 부셨고 껍질이 붉고 단단한 나무가 텅 빈 마당에 있었다. 나무에 등을 기대고 돌아섰다. 멀리서 바다가 다가왔다.

바다였다. 저 먼바다를 건너 중국과 서양의 배가 이곳으로 왔다. 육지의 길이 아닌 바다의 길, 그건 아마 새로운 시대의 시작을 알리는 징조였을 것이다. 정성공은 집이 아닌 이곳 바닷가에서 태어났다. 조개를 주우러 나갔던 엄마 다가와가 별안간 진통을 느껴 바닷가 바위 옆에서 그를 낳았다. 정지룡은 아들이 태어났다는 소식에 기뻐 선물을 보냈다. 붉은 천으로 싸인 작은 목조상이 기념관 안에 있었다. 바로 바다의 여신 마조상(?祖像)이었다. 바다에 삶을 걸었던 그들에게 바다의 바람과 파도를 관장하는 마조여신은 절대적인 신앙이었다. 땅의 길이 그렇듯 바다의 길도 목숨을 내놓는 일이었다. 그 길이 있어 정성공이 이곳에서 태어났다 해도 틀린 말은 아니었다. 그는 바다가 낳은 인물인 셈이었다.

<의모도>를 보면 늘 머릿속에서 떠나지 않는 의문이 하나 더 있었다. 그림의 제목처럼 아비는 떠나고 엄마와 둘이 살아가는 정성공의 어린 시절이다. 그렇다면 화가는 일부러라도 친밀한 상황에 있는 두 사람을 그리는 것이 마땅했다. 적어도 어린 아들 성공을 품에 안고 있는 엄마 다가와 정도. 그런데 왜 1층과 2층에 따로 떨어져 서로 다른 곳을 보는 두 사람을 그린 것일까. 박제가의 글이 아니라면 엄마와 아들 사이라는 걸 누가 짐작할 수 있을까. 그래서 내 눈에 <의모도>는 ‘엄마에 의지해 살고 있는 어린 성공’이 아니라 ‘이별을 앞둔 어미와 자식’으로 읽히기도 했다. 누구는 2층의 정성공이 후지산을 바라보는 것이라 했지만 나는 더 먼 서쪽, 곧 아비가 있는 중국으로 떠나야 하는 어린 성공을 그린 듯했다. 역사적 사실이 그랬다. 1630년, 일곱 살의 정성공은 어미 다가와의 곁을 떠나 중국으로 갔다.

|

|

연평초령의모도. 국립중앙박물관 소장.

|

히라도에 머무는 동안 저녁이면 늘 작은 ‘파티’가 열렸다. 숙소 주인 구로의 친구들이 오거나 숙박 손님들이 합세하기도 했다. 이야기는 그야말로 종횡무진. 그중에 얀(Jan)도 있었다. 키가 커 늘 문틀 앞에서 움찔 하는 그는 시청에 근무하는 네덜란드인이었다. 그를 보면 참 어이없고 신기했다. 나는 종종 1653년 제주도에 표류했던 하멜과 일행들을 떠올렸다. 또 그들보다 먼저 조선에 머물던 벨테브레이, 한국 이름 박연도 있었다. 조선의 관리들은 그들을 가두거나 희롱했을 뿐 교역이나 교류나 새로운 시대에 대해선 눈을 감았다. 박연은 조선에 남겨졌고 조선을 탈출한 하멜 일행의 배가 고난 끝에 닿은 곳도 이곳 히라도였다. 그들은 1640년 히라도 항구가 폐쇄된 뒤 새로 열린 무역항 나가사키(長崎)로 가던 길이었다. 그렇게 얀은 종종 나의 시간을 수백 년 전으로 되돌리곤 했다.

구로가 선물로 들어온 술을 내왔다. 그 양조장도 수백 년의 역사가 있었다. 맛있었다. 마시다가 나는 혹시 히라도 사람들이 즐겨 먹는 안주가 따로 있느냐고, 이 술과 어울릴 만한 것이 있을 것 같다고 그를 보챘다. 메구 짱이 손뼉을 치며 일어났다. 말린 날치였다. 아가미 아래 긴 지느러미가 제 몸만 했다. ‘도비우오’(トビウオ)라는 표준어 대신 이곳 사람들은 ‘아고’(あご)라 불렀다. 화로에 올려 천천히 구웠다. 구로가 익은 ‘아고’를 내밀었다. ‘어떻게 먹는 거야?’ 말없이 눈빛으로 물었다. 그는 머리부터 꼬리까지 남김없이 먹었다. 나는 투명한 지느러미를 제거하다가, 때론 희망 같고 상처 같은 날치의 지느러미를 보다가 문득 박제가를 떠올렸다. 어쩌면 정작 이곳에 왔어야 하는 사람은 내가 아니라 그였다.

신상웅 염색가

광고

기사공유하기