등록 : 2017.05.11 20:03

수정 : 2017.05.11 20:45

신상웅의 미스터리 그림기행

(4) 나가사키

지난 회 요약

박제가(1750~1805)가 그렸다는 <연평초령의모도>(이하 의모도)는 많은 의문을 지닌 그림이다. 그림의 주인공은 정성공(1624~62)과 그의 어머니였다. 정성공은 명나라를 지키려고 만주족인 청나라에 끝까지 대항했던 인물이었다. 박제가와 정성공은 무슨 관계가 있는 것일까. 그러던 중, 이 그림에 중국 화가 나빙(羅聘, 1733~99)의 필봉이 가미됐을지도 모른다는 주장을 접한다. <의모도>는 생각보다 훨씬 복잡한 사연을 간직한 그림일지도 몰랐다. 그림의 주인공 정성공은 1624년 일본 규슈의 작은 섬 히라도에서 태어났다. 당시 히라도는 네덜란드 상관이 있던 국제무역항이었다. 그래서 <의모도>에 2층의 서양식 석조 건물이 그려질 수 있었다. 수많은 외국의 무역선이 오가던 히라도에서 국제무역을 주장하던 박제가를 떠올렸다. 1630년 일곱 살의 정성공은 히라도를 떠나 아버지 정지룡이 있던 중국으로 간다.

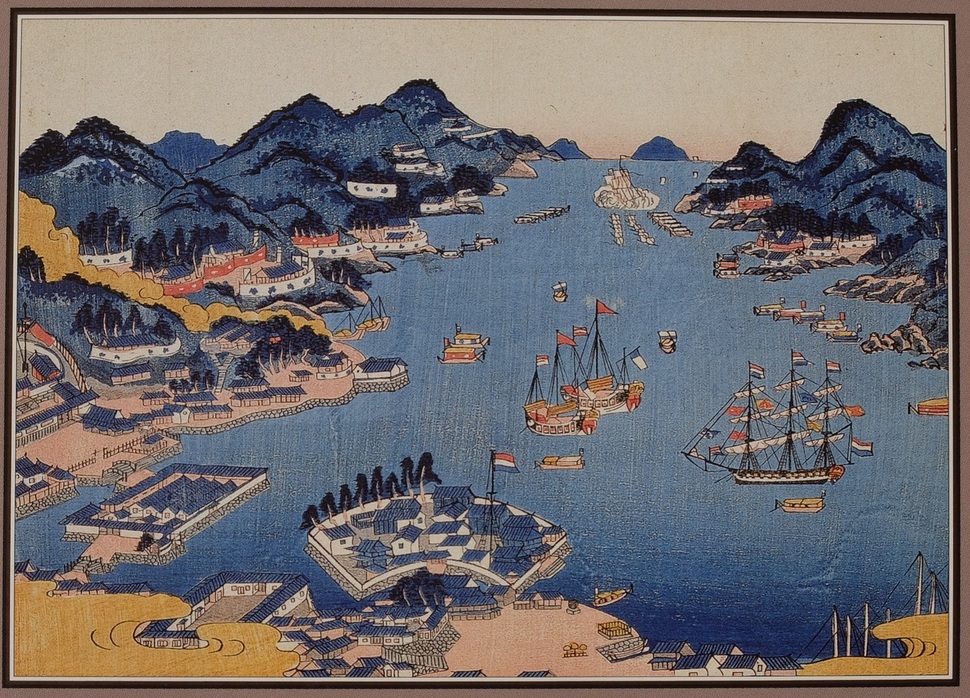

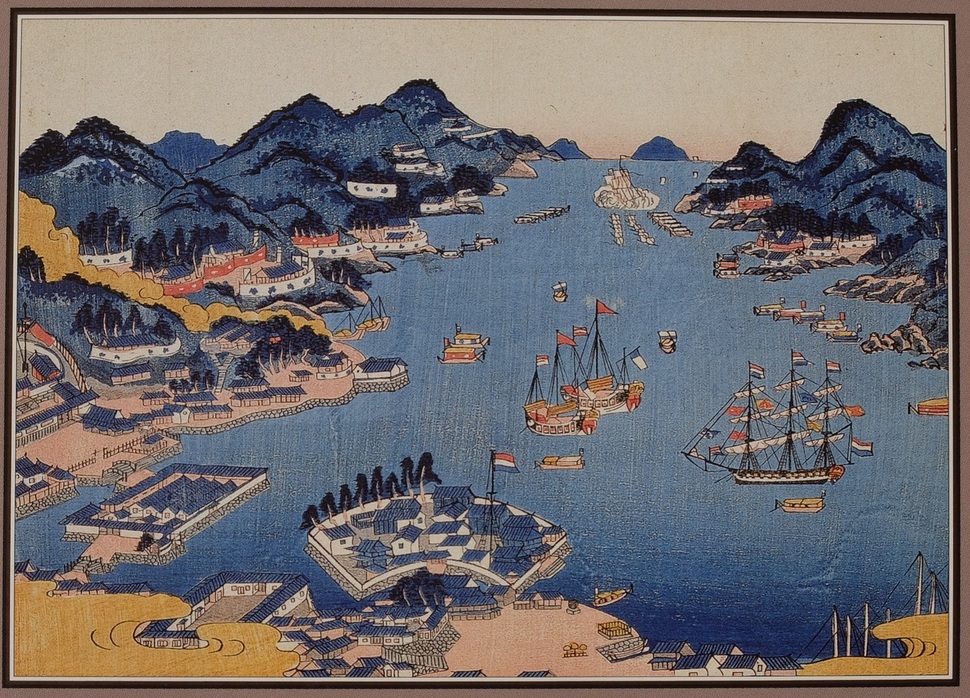

독특한 옛 건물이 늘어선 데지마(出島)는 원래 육지와는 동떨어진 인공의 섬이었다. 나가사키의 오랜 시가지를 관통하는 나카시마가와(中島川)의 하구에 바다를 메우고 부채꼴 모양의 섬을 만들어 외부세계와 격리시켰다. 처음엔 포르투갈의 상인들이 데지마에 머물렀다. 잘 알려졌다시피 그들은 단순히 무역만을 위해서 이 먼 곳까지 온 것은 아니었다. 배에는 대포가 실려 있었고 선교사가 동행했다. 포교에 대한 그들의 신념은 확고했다. 일본인 신자가 늘어가는 만큼 그들에 대한 탄압도 심해졌다. 가혹한 형벌과 무거운 세금을 견디지 못한 주민들이 1637년 대규모의 반란을 일으켰다. ‘시마바라의 난’(島原の?)이라 불렸다. 나가사키에서 멀지 않은 곳이었다. 수만명의 사람들이 성을 점령하고 저항했지만 막부에서 보낸 진압군에 의해 무참히 도륙되었다. 이후 포르투갈의 배는 입항이 금지되었다. 대신 히라도에 있던 네덜란드 상관이 이곳 데지마로 자리를 옮겼다. 네덜란드에서 지금의 자카르타를 거쳐 중국 광저우를 잇는 기나긴 네덜란드 동인도회사 해상무역로의 동쪽 끝에 나가사키가 있었다.

|

|

정비된 관광지가 된 데지마. 기모노를 곱게 차려입은 여성들과 사무라이 복장을 한 남자들을 만날 수 있다. 사진 신상웅

|

#개를 안은 여인

데지마는 이제 잘 정비된 관광지다. 알록달록 기모노를 곱게 차려입은 젊은 여자들이 어디서나 사진을 찍었고 에도시대 사무라이 복장을 한 남자들은 도시 속 섬을 찾아온 사람들을 안내했다. 히라도에서 보았던 네모난 우물이 있었고 네덜란드인들이 사용했다는 동전에는 동인도회사의 마크가 선명했다. 그들이 일본으로 들여온 것은 중국산 옷감들과 사슴이나 상어 가죽, 후추와 설탕, 상아와 물소 뿔 등이었다. 술과 약품도 있었다. 그것들을 주로 일본의 은과 바꿨다. 일본 막부 입장에서 보면 데지마는 북쪽에 놓인 다리가 유일한 통로인 고립된 감옥과 같았지만 그들은 데지마를 작은 왕국처럼 여겼던 것 같았다. 하루에 두번 식사를 했고 일년에 서너번 성대한 연회를 열곤 했다. 소와 돼지를 길렀고 닭요리를 즐겼다. 작은 식물원이 있었고 포도도 심었다. 앵무새와 공작도 길렀다고 전하는데 그들이 가져온 애완용 동물에는 크고 작은 개가 많았다.

그림 <의모도>에는 서양식 건물만큼 눈에 띄지는 않지만 다른 그림에선 보기 힘든 특별한 장면이 있다. 바로 엄마 다가와와 정성공이 가슴에 안고 있는 작은 개다. <의모도>와 같은 그림에서 의미 없는 상징은 등장하지 않는다. 그렇다면 두 사람은 무슨 이유로 개를 안고 있는 것일까. 그런데 데지마의 전시실에는 이것과 꽤 유사한 그림이 있었다. 그림 속 여인은 네덜란드 상관장의 부인이라는 설명이었는데 그녀는 다가와와 마찬가지로 가슴에 작은 애완용 개를 안고 있었다. 사실 히라도에 머무는 동안에도 만나는 사람마다 개가 무엇을 의미하는지 아느냐고 자주 물어보곤 했다. 돌아온 대답은 비슷했다. ‘그들은 결코 일반인이 아니라는 것.’ 애완용 개를 기르는 것은 귀족이나 기녀에게 해당되는 경우라는 것이 중론이었다. 박제가는 <의모도>에 쓴 글에서 정성공의 엄마 다가와를 ‘일본인 종녀(宗女)’라고 했다. 그렇다면 안고 있는 개를 통해 그들의 신분을 표현하려던 것은 아니었을까.

박제가도 언급한 나가사키

17세기 조성한 인공섬 데지마

당시 각국 문화 용광로 구실

강아지 안은 정성공의 어머니

박물관서 비슷한 그림도 발견

정성공 모습 본뜬 등 축제행렬

|

|

데지마의 전시실에 걸린 그림. 네덜란드 상관장의 부인이라는데, 품에 개를 안고 있다. 사진 신상웅

|

#박제가와 박지원

박제가와 교류를 나누었던 백탑파들 중에 이곳 나가사키를 언급한 사람들은 의외로 많았다. 그중 내 주목을 끈 글은 연암 박지원이 쓴 <허생전>이라는 짧은 소설이다. 내용은 간단하다. 밤낮으로 책만 읽던 가난한 선비 허생에게 배가 고픈 아내가 버럭 소리를 지른다. ‘당신의 능력을 보여줘!’ 허생은 그 길로 변씨라는 부자에게 돈을 빌려 장사에 나선다. 큰돈을 번 허생은 변산반도의 도적들을 이끌고 무인도에 정착하지만 자신의 포부와는 달라 그들을 남겨두고 뭍으로 나온다. 때는 오랑캐 만주족 청나라에 의해 명나라가 멸망해가던 절체절명의 시기. 부자 변씨가 어영청 대장 이완과 허생을 찾아와 북벌의 계책을 구한다. 그러나 허생의 제안에 모두 손사래를 치는 이완. 실질보다는 고루한 예법에 얽매인 사대부의 위선에 일갈을 하고 홀연히 사라진 의문의 남자 허생.

그런데 소설 속 허생이 도적들을 이끌고 찾아간 무인도가 하필이면 나가사키와 멀지 않았던 것. 섬에서 수확한 농작물을 내다 팔던 곳도 다름 아닌 나가사키였다. 박지원이 ‘삼십일만호가 살던 큰 고을’이라는 구체적인 수치를 적어가며 <허생전>에 나가사키를 등장시킨 이유는 무엇이었을까. 사실 박제가의 <북학의>에도 나가사키가 언급된다. 그것도 외국과의 국제무역을 통해 조선의 경제를 부흥시켜야 한다고 주장한 글에서다. <북학의>의 서문을 쓴 사람이 바로 박지원이기도 했다. 그는 자신의 <열하일기>와 <북학의>가 ‘마치 한 사람의 손에서 나온 듯하다’고 썼을 정도로 두 사람의 생각은 가까웠다. 그런데 <허생전>에 등장하는 인물들의 면면을 보면 정성공이 군사력을 모아 청나라에 대항하던 시기와 겹친다. 박지원이 이런 사실을 모를 리 없었다. 하필 왜 그 시기였을까. <허생전>의 첫 문장은 이렇게 시작한다. ‘허생은 묵적골에 살았다.’ 박제가의 집도 남산 아래 묵적골에 있었다. 그래서 혹시 소설 속 주인공 허생이 박제가를 모델로 한 것은 아닐까 하는 뜬금없는 생각이 들곤 하는 것이다.

|

|

나가사키 거리에는 온통 붉은 등이 내걸렸다. 말로만 듣던 등 축제 행렬에 바다의 왕이라 불리던 정성공이 거짓말처럼 서있었다. 사진 신상웅

|

#‘문화의 용광로’ 나가사키

데지마가 네덜란드인의 거주지였다면 현재 차이나타운이 있는 시가지 뒤편 언덕에 중국인들이 모여 살았다. 단순히 상인들 몇몇이 아니었다. 인구가 많아서 흡사 중국의 마을 하나를 통째로 옮겨온 듯했다. 그들 대부분은 중국의 남쪽 푸젠성(福建省) 출신이었는데 그곳은 정성공의 아버지 정지룡의 세력권에 속한 곳이기도 했다. 사실 정지룡뿐만 아니라 당시 바다를 오가던 무역상인들은 해적과 다름없었고 독자적인 군사력을 확보해 비공식적인 정부의 역할을 하기도 했다. 그들의 무역선에 실려 기회의 땅 나가사키로 중국인들이 모여들었다. 박제가 역시 ‘일본이 중국과 직접 통상한 이후로 새로 교역한 나라가 30여 개국에 이르렀으며 천하의 진귀한 물건들과 중국의 골동품과 서화가 나가사키로 몰려들고 있다’고 적을 정도였다. 그렇게 네덜란드와 중국에 의해 촉발된 각국의 문화가 나가사키란 용광로로 흘러들고 있었다.

나가사키 거리에는 온통 붉은 등이 내걸렸다. 말로만 듣던 ‘등 축제’(Lantern Festival)가 열리고 있는 줄은 까맣게 몰랐었다. 축제의 중심은 역시나 차이나타운. 좁은 거리로 몰려든 사람들은 제자리걸음이었다. 잘 익은 사과처럼 탐스런 붉은 등이 산 아래 절까지 이어졌다. 유명 맛집 앞은 그야말로 인산인해. 기다리는 줄과 오고 가려는 사람들이 뒤엉켜 이리 끊기고 저리 몰려도 그저 즐거운 얼굴이었다. 인파를 뚫고 시장에 들어선 내 앞을 가로막은 것은 색색의 빛을 뿜어내는 정성공이었다. 기린과 용과 관우와 공자가 늘어선 등 행렬에 바다의 왕이라 불리던 정성공이 거짓말처럼 나가사키 거리에 서 있었다.

|

|

<나가사키 고판화> 중 데지마. 나가사키 역사박물관 소장. 작가 미상.

|

일곱 살 정성공이 어미 곁을 떠나는 것으로 <의모도>와 다가와의 인연은 끝나는 것이라 여겼다. 그러나 애비 없이 혼자 낳아 애지중지 기른 아들을 먼 타국으로 보내야만 했던 그녀가 자꾸 마음에 걸렸다. 어쩌면 눈물을 쏟는 한이 있더라도 권력과 부를 거머쥔 아버지 정지룡 곁으로 보내는 것이 더 나은 선택이라고 판단했었는지도 몰랐다. 어쨌거나 일본 땅에서 정성공은 혼혈인이었다. 제목으로 본다면 어린 정성공이 <의모도>의 주인공이었지만 그림 자체로만 판단하면 오히려 엄마 다가와가 <의모도>의 주인공 역할을 하고 있었다. 인물의 위치나 묘사 등 모든 면에서 그랬다. 아직은 그림 속에 그녀에 대한 못다 한 이야기가 남아 있는 것인지도 몰랐다. 10여년 전 히라도에서 어린 아들을 떠나보내야만 했던 다가와는 이곳 나가사키에서 배를 타고 아들 성공이 살고 있는 푸젠성 취안저우(泉州)로 떠난다. 1645년 4월의 일이었다.

신상웅 염색가

광고

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…  화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

댓글 많은 기사