등록 : 2017.06.08 19:40

수정 : 2017.06.08 20:09

신상웅의 미스터리 그림기행

(6) 오사카

지난 회 요약

박제가(1750~1805)가 그렸다는 의문투성이의 그림 <연평초령의모도>(이하 <의모도>)가 있다. 그림의 주인공은 망해가던 명나라를 도와 끝까지 청나라에 저항했던 정성공(1624~62)과 그의 어머니였다. 국제무역항이던 일본 규슈의 섬 히라도에서 태어난 정성공은 1630년 어머니 곁을 떠나 아버지 정지룡이 있던 중국으로 간다. <의모도>는 히라도에서 어린 시절을 보낸 정성공의 모습을 그린 것이다. 일본인 어머니 다가와 역시 1645년 나가사키에서 배를 타고 아들 정성공 곁으로 떠난다. 박제가는 왜 이런 인물들을 소재로 그림을 그린 것일까. <의모도>에 쓴 글에 따르면 박제가는 이 그림을 ‘최씨’의 그림을 보고 그렸다고 적었다. ‘최씨’는 조선의 화가 최북(崔北, 1712~86?)을 말한다. 그는 1748년 조선통신사의 일원으로 부산을 떠나 쓰시마를 거쳐 오사카로 갔다.

|

|

오사카 도톤보리 다케모토좌.

|

거리는 사람들로 넘쳐났다. 언제나 혼잡한 곳이었고 누군가에겐 그 혼잡함이 이곳을 찾는 이유가 되기도 했다. 발걸음을 오른쪽으로 꺾은 다음 속도를 낮췄다. 서로에게 눈길을 줄 여유도 이유도 없는 대도시 오사카 도톤보리(道頓堀) 골목 후미진 곳에 키 작은 표지석이 보였다. 저곳이었구나. 내가 그곳 주위에서 한참을 맴돌던 동안에도 누구 하나 쳐다보는 이조차 없었다. 커다란 문어가 간판을 칭칭 감고 있는 다코야키집 앞에는 늘 긴 줄이 늘어섰고 집채만 한 붉은대게를 배경으로 사진을 찍은 사람들은 곧장 길을 돌아 운하의 다리 위로 몰려갔다. 사방에서 다국적 언어들이 웅성거렸다. 어디든 자리를 잡고 앉아 군만두에 시원한 생맥주라도 마시고 싶게 만드는 들뜬 도시의 밤거리, 이제는 비석 하나 덜렁 서 있는 저 자리에 극장 ‘다케모토좌’(竹本座)가 있었다.

#고쿠센야갓센과 최북

정성공의 이야기는 극작가 지카마쓰 몬자에몬(近松門左衛門)에 의해 새롭게 태어났다. <고쿠센야갓센>(國姓爺合戰)이었다. ‘고쿠센야’는 그림 <의모도>의 원제목에 보이는 ‘연평’(延平)처럼 정성공을 가리키는 또 다른 이름이었다. 그러니까 풀이하자면 ‘정성공의 전투’가 극의 내용이라 할 수 있었다. 1715년 ‘다케모토좌’에서 처음 공연했는데 무려 17개월 동안 흥행을 이어갔다고 했다. 베이징과 대륙을 점령한 청나라 군대에 밀려 대만으로 퇴각한 정성공이 서른아홉의 이른 나이로 세상을 뜬 지 수십 년 뒤에 그의 이야기가 이곳 오사카의 극장에서 사람들을 만나고 있었다. 그만큼 정성공은 일본에서 대중적인 관심을 받는 인물이었던 셈이다.

극본의 내용과 실제 정성공의 일대기는 달랐다. <고쿠센야갓센>의 극본 전체를 보아야 했다. 그곳에 <의모도>의 탄생과 관련됐을지 모르는 새로운 실마리가 있었다. 극 중에서 정성공 대신 창조된 인물 ‘와토나이’(和藤內)가 살던 곳이 바로 <의모도>의 배경이자 정성공이 태어난 ‘히라도’였다. 내용은 사실과 창작이 섞여 있었다. 그뿐만 아니라 아버지는 정지룡 그대로였고 부인이 일본인인 것도 사실과 같았다. ‘다가와’라는 정성공의 어머니 이름은 등장하지 않았지만 실제 정성공과 관련된 인물들과 지명들이 극본 곳곳에 보였다. 화가 최북은 1748년 이곳 오사카에 있었다. 물론 그가 이 공연을 봤을 리는 만무했지만 어떤 식으로라도 정성공과 관련된 정보를 얻었다면 그와 <의모도>의 연결고리 하나쯤은 생길 법했다. 하지만 최북이 남긴 기록은 그림 이외에는 없었다. 대신 그가 일본으로 떠나오기 전에 남긴, 타인이 기록한 그의 목소리가 있었다.

|

|

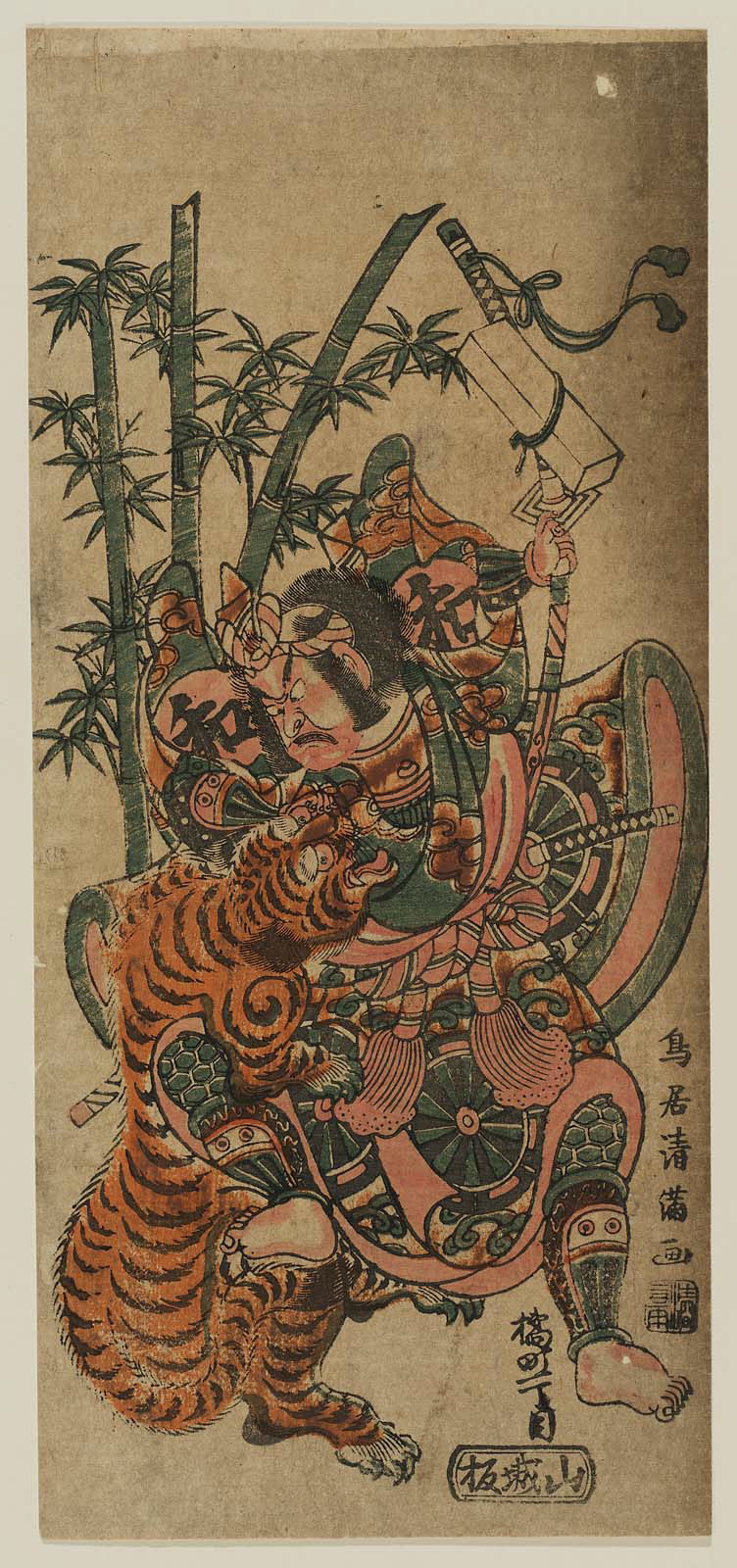

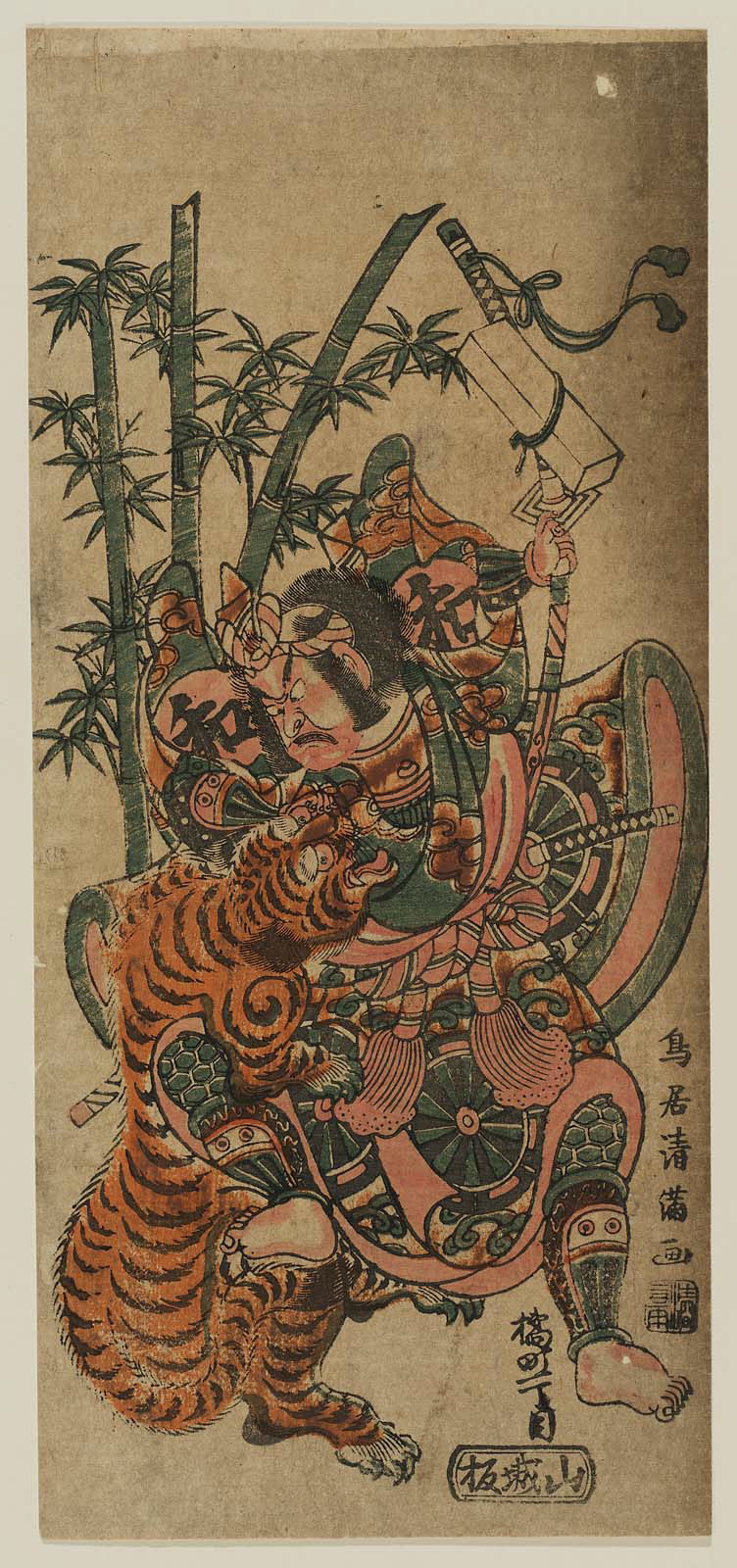

도리이 기요미쓰(鳥居淸滿). <호랑이와 싸우는 ‘와토나이’>.

|

‘일본으로 가는 선발에 뽑힌 것은 국가의 명령이라 감히 사양할 수 없습니다. 사람이 좁은 땅덩어리에 태어나 본 것이라고는 수백 리에 불과해서 높은 산을 오르고 큰 강을 바라보는 것만큼 마음을 넓힐 만한 것이 없습니다. 제자백가의 책을 두루 읽는다 하더라도 옛사람의 진부한 자취에 불과하니 현실에 파묻힐까 염려되어 결연히 떨치고 가려 합니다. 장차 바다를 건너 동쪽으로 가서 천하의 기문(奇聞)과 장관(壯觀)을 보고 천지가 넓고 크다는 것을 알고 돌아오려 합니다.’(<호생관 최북>, 국립전주박물관, 2012)

도톤보리에서 북쪽으로 멀지 않은 곳에 있는 절 혼간지(本願寺)는 통신사 일행이 머물던 숙소였다. 상업도시 오사카의 명성에 걸맞게 거대했던 절은 1945년 폭격으로 전소되었다. 불타 없어진 건물 잔해 속에 검게 그을린 무쇠종만 사진으로 남았다. 이곳에서도 최북은 그림을 그렸을 것이다. 아니 ‘그렸다’기보다는 ‘그려댔다’는 표현이 맞을 정도로 주문량이 많았다. 그때의 그림들은 오사카의 화가 오오카 ?보쿠(大岡春卜)에 의해 책으로 만들어져 전했다. 당찬 포부를 품고 이곳에 온 최북은 무엇을 보고 들었던 것일까. 그 속에 정성공과 관련된 무엇도 들어 있었을까. 새로 지어진 절도 크기는 마찬가지였다. 날렵한 처마 선이 푸른 하늘을 갈랐고 회랑을 따라 불경을 읽듯 느린 그림자가 지나갔다. 검은 승복을 입은 앳된 얼굴이었다.

|

|

통신사가 머물던 혼간지. 도톤보리에서 북쪽으로 멀지 않은 곳에 있는 이 절은 상업도시 오사카의 명성에 걸맞게 거대했지만 1945년 폭격으로 전소되었다. 이곳에서도 최북은 그림을 그렸을 것이다.

|

#조선 통신사와 기무라 겐카도

혼간지에서는 또 다른 역사적인 만남이 있었다. 바로 최북의 뒤를 이어 이곳에 온 1764년의 통신사에 의해서였다. 통신사의 행적에 대한 이전의 기록은 대부분 대표들의 것이었다. 그들이 남긴 글들은 대동소이했다. 지루한 공식일정에 대한 중언부언이 다였다. 그러나 1764년의 경우는 달랐다. 서기로 뽑혀 온 원중거(元重擧, 1719~90)와 성대중(成大中, 1732~1812)은 백탑파와 유대가 깊었고 박제가와도 교분이 두터웠다. 그들은 눈은 날카로웠다. 당시 제술관으로 왔던 남옥(南玉, 1722~70)은 자신의 글에 통신사에 참여했던 모든 이들의 이름을 남겼다. 노를 젓던 자들과 노비들의 이름도 그는 빼놓지 않았다. 그들은 절 문을 나가 도톤보리의 극장가를 거닐었고 ‘깊은 눈에 불같은 눈동자’를 가진 네덜란드인을 만나기도 했다. 그 모든 정보와 기록들이 조선으로 백탑파로 박제가에게로 흘러들었다.

통신사와의 만남을 기다려 한걸음에 혼간지로 달려온 일본인들이 있었다. 그들은 하루가 멀다 하고 숙소에 찾아왔다. 무리를 이끈 사람은 기무라 겐카도(木村??堂, 1736~1802)로, 나중에 박제가의 시에 등장하는 인물이었다. 그는 부유한 양조업자이자 나가사키를 통해 수만 권의 책을 소유한 학자이기도 했다. 지적 호기심이 넘쳤고 박학했다. 그 덕에 그가 남긴 소장품도 특별했는데 수십 종의 새와 각종 식물들, 그리고 기이한 조개들을 그림과 함께 채록한 백과사전도 있었다. 바야흐로 세상의 모든 지식에 목말라하던 그의 모습에서 나는 백탑파의 얼굴들이 겹쳤다. 그는 또 방대한 일기도 남겼다. 매일의 날씨와 만남, 사람들의 이름이 빼곡했는데 그중 내 눈을 의심케 하는 구절과 마주쳤다. 비록 통신사가 오사카를 떠난 뒤였지만 그가 정역추(鄭亦鄒, 생졸년 미상)가 편찬한 <정성공전>(鄭成功傳)을 간행했다는 기록이었다. 그뿐만이 아니었다. 정성공과 관련된 다른 책들에 대한 언급이 겐카도의 일기 속에 있었다.

혼간지를 나섰다. 원중거 등이 오사카를 떠나던 날 겐카도 일행은 통신사 행렬을 배웅했다. 절에서 동쪽으로 여섯 골목을 지나면 사카이스지(堺筋) 거리였다. 이 길 서편 어느 상점을 빌려 겐카도 일행은 ‘도장과 시와 붉은 먹과 부채’를 가지고 일행을 기다렸다. 드디어 멀리서 통신사 일행이 다가왔다. 도모노우라에서 상상으로만 그려보던 그들의 이별 장면이 조선과 일본 양쪽의 글에 그대로 남아 전했다. 떠나는 자들보다 남겨진 자들의 슬픔이 더 컸는지도 모른다. 겐카도와 더불어 원중거 등과 교분을 쌓았던 일본 승려 다이텐(大典)의 기록이다.

‘말을 탄 통신사 일행이 다가왔다. 마지막에 성대중이 왔는데 말이 놀라 뛰어오르는 바람에 높은 갓이 처마에 부딪쳐 거꾸로 떨어질 듯 위태로웠다. 그들과 가게 앞에서 정답게 손을 잡았는데 말이 통하지 않아 그저 ‘아아’거릴 뿐이었다. 가져온 물건들을 건넸다. 모두들 잠시 동안 서운해하다가 곧 헤어져 떠났다. 나와 야쿠주(藥樹)는 자리에서 일어나 눈으로 전송하였고 남옥 등도 몇 번이나 뒤를 돌아보았다. 나도 모르게 눈물이 줄줄 흘러내렸으니 이제는 소식이 완전히 끊기게 될 탓이리라.’(<18세기 일본 지식인 조선을 엿보다>, 원제 ‘평우록’, 성균관대학교 출판부, 2013)

|

|

통신사 일행과 겐카도 일행이 헤어지던 사카이스지 거리의 현재 모습.

|

늦은 오후의 거리에 검은 아스팔트가 곧게 뻗어 있었다. 만남의 끝이 이별임을 누구나 알았지만 늘 처음처럼 서툴렀다. 북쪽 강가를 향해 조선통신사의 행렬이 멀어져갔고 그들을 바라보며 조용히 어깨를 들썩이던 겐카도 일행들의 뒷모습이 오래도록 눈에 밟힐 것만 같았다. 저 길들로 사람들이 가고 이질적인 생각과 습관과 물건들이 어디로든 옮겨갔다. 그렇게 이곳에서 저곳으로, 또 그 반대로의 흐름 속 어딘가에서 그림 <의모도>도 역시 생겨나기 시작했을 것이다. 만남과 부딪힘과 충돌의 힘으로 삶이 지속된다고 믿는 내겐 그랬다. 그것이 <의모도> 탄생의 비밀 아닌 비밀이기도 했다. 나도 그들처럼 바다를 건널 것이다.

글·사진 신상웅 염색가

광고

기사공유하기