8. 샤먼(厦門)

당시 절체절명의 명나라나 이미 남한산성의 치욕을 겪은 조선의 입장에서도 정성공은 거의 유일한 기대이자 마지막 희망을 상징하는 인물이었다. 그가 오랑캐 만주족을 중원에서 몰아내 명나라와 조선의 원한을 되갚아주기를 바랐던 쓰라린 과거의 기억 안에서 나빙과 박제가는 정성공을 만나고 있었던 것은 아니었을까.

지난 회 요약

그림 <연평초령의모도>(이하 <의모도>)는 박제가(1750~1805)가 그렸다고 알려져 있지만 여러 의문이 많은 그림이다. 그의 그림이라 보기에는 전문가적인 솜씨가 많아 혹시 청나라의 화가 나빙(1733~99)과 관련이 있을지 모른다는 의견도 있다. 1790년 사신단의 일원으로 베이징에 머물던 박제가는 나빙과 여러 차례 만나 깊은 교류를 나눈 것으로 알려져 있다. <의모도>의 주인공은 중국무역상인 정지룡의 아들 정성공(1624~62)과 그의 일본인 어머니다. 1644년 청나라가 베이징을 함락하자 정지룡은 적에게 투항했고 그 와중에 어머니 다가와가 청의 군대에 의해 죽임을 당한다. 정성공이 명나라의 황제를 도와 청나라를 공격하려고 군사력을 키우던 곳이 샤먼을 중심으로 한 남중국의 바다였다.

전시된 유물이나 한번 둘러보고 나서 떠날 생각이었다. 그런데 벌써 세 번째 샤먼 앞바다의 작은 섬 구랑위(鼓浪嶼)로 가는 여객선에 오르고 있었다. 배는 늘 만원이었다. 이젠 신기루처럼 늘어선 아파트 너머로 망망대해가 이어졌다. 저 바다가 정성공 세력의 주둔지였다. 그는 어떤 인물이었을까. 샤먼을 중심으로 한 남중국의 바다는 마치 그의 왕국이나 다름없어 보였다. 시내 어디서나 그의 이름을 만날 수 있었고 도심을 관통하는 중심도로의 명칭도 그의 차지였다. 십여 년의 긴 기다림 끝에 만난 어머니 다가와는 오랑캐 청나라 사람들의 손에 의해 목숨을 잃었고 아버지 정지룡은 적들에게 투항한 뒤 자신에게도 항복을 종용했다. 정성공은 아버지의 저택을 불태우고 이곳 샤먼과 바다의 섬에서 결전을 준비했다. 그의 분노와 결기가 가득했을 바다가 내려다보이는 언덕에 정성공 기념관이 있었다.

# 정성공 기념관의 초상

오후가 되면 배를 타고 이곳으로 오는 건 전시장 안의 그림 두 점 때문이었다. 한때 각국의 영사관들과 부유하고 권세 높은 자들의 별장촌이었던 섬은 말 그대로 이국적이었다. 중세까지는 아니어도 백여 년 전 어느 유럽의 거리라 해도 될 성싶었다. 그것들과 구분이 어려운 서양풍 건물 중 하나가 기념관으로 사용되었고 나선형의 입구에 붉게 녹이 슨 대포가 바다를 향해 있었다. 매번 3층의 전시실을 다 돌고 나면 그림 두 점이 걸린 자리로 되돌아와 오래도록 머물렀다. 처음 그림을 보는 순간 나는 한동안 말문을 잃었었다. 그걸 어떻게 설명해야 할까. 두 그림 모두 정성공을 그리고 있었는데 그게 그저 어느 유명한 자의 초상으로만 보이지 않았다. 분명 짧은 시간 안에 다 설명할 수 없는 무언가가 그림 안에 있었다. 이 그림들도 <의모도>처럼 ‘읽는 그림’에 속하는 부류였다.

하나는 젊은 <정성공 초상>이었다. 그림 중앙에 앉은 그는 바둑판을 앞에 두고 있었는데 정성공의 실제 모습을 보고 그린 것이라는 게 기념관 쪽의 설명이었다. 그것이 사실이라면 그림은 정성공이 사망한 1662년 이전에 그린 것이 된다. 솜씨는 빼어났다. 최고 수준의 화가가 그린 것으로 보였다. 정성공 단독의 초상화가 아닌 신하와 무릎을 꿇고 소식을 전하는 병사가 그려진, 의도적으로 연출한 그림이었다. 묘사는 신중하고 정확했다. 화가는 황재(黃梓)라는 인물이었다. 나는 연구원 라이(賴)씨에게 그가 누구냐고 물었다. 그러나 그 인물에 대해선 밝혀진 게 전혀 없다는 뜻밖의 대답이 돌아왔다. 이런 정도의 그림이라면 기량 면에서는 당시 최고의 화가임이 분명해 보였는데 누군지 알 수 없다는 대답이 오히려 내겐 이 그림에 대한 어떤 새로운 유추나 해석이 가능할지도 모른다는 기대를 품게 만들었다. 화가의 이름이 적혀 있음에도 그가 누구인지 알 수 없는 정성공의 초상이라니, 이 그림도 무언가 밖으로 드러내기 어려운 속사정이 있는 것인지도 몰랐다. 라이씨를 따라 사무실로 들어갔다.

# 청에 패하고 대만으로

여느 때처럼 직원들이 또 왔냐며 인사를 건넸다. 나는 그들의 도움으로 또 다른 문제의 그림 <정성공행락도>(行樂圖, 행락도)를 자세히 관찰할 수 있었다. ‘행락도’란 그림의 주인공이 야외에서 나들이를 즐기는, 형식화된 그림의 일종이었다. 이 그림 역시 초상화와 마찬가지로 만만한 화가의 솜씨는 아니었다. 그런데 그림에 아예 이름이 없었다. 두 그림 사이에는 100여 년의 시간 차이가 있는 것으로 학자들의 의견이 모아졌다고 했다. 정성공이 등장하는 두 장의 그림, 그것들은 아주 닮은 꼴이었다. 특히 인물들의 자세와 정성공의 얼굴을 비교해 보면, <행락도>를 그린 화가는 <정성공 초상>을 앞에 두고 보면서 그렸거나 아니면 적어도 참조라도 했어야 그림의 세부가 설명이 가능할 만큼 유사점이 많았다. 아직은 누가 그렸는지 알 길이 없었지만 어느 화가든 그림 위에 자신도 모르는 무의식의 흔적을 남기게 마련이었다. 바위, 물결, 나무와 이파리, 그리고 언덕과 물가에 아무렇게나 솟은 잡풀 등의 표현에서 그동안 숱하게 보았던 나빙의 스타일이 어른댔다. 어찌된 것일까. 심증과 물증이 복잡하게 교차했다.

미술사가인 킴 칼손(Kim Karlsson)에 따르면 나빙은 신실한 불교신자이자 ‘반만주족주의자’(anti-Manchu)였다. 그의 의견을 빌리지 않더라도 나빙의 생애 곳곳에서 청나라에 대한 반감을 볼 수 있었다. 그것은 그의 불행했던 가족사와 관련이 깊었다. 남들처럼 과거를 보지 않고 종교로 귀의한 것도 어쩌면 그런 이유에서 비롯되었을 것이다. 비록 쓰러져가는 명나라를 회복하지 못하고 청나라에 패한 정성공이었지만 나빙에겐 지나간 과거의 인물이 아니었는지도 모른다. 당시 절체절명의 명나라나 이미 남한산성의 치욕을 겪은 조선의 입장에서도 정성공은 거의 유일한 기대이자 마지막 희망을 상징하는 인물이었다. 그가 오랑캐 만주족을 중원에서 몰아내 명나라와 조선의 원한을 되갚아주기를 바랐던 쓰라린 과거의 기억 안에서 나빙과 박제가는 정성공을 만나고 있었던 것은 아니었을까.

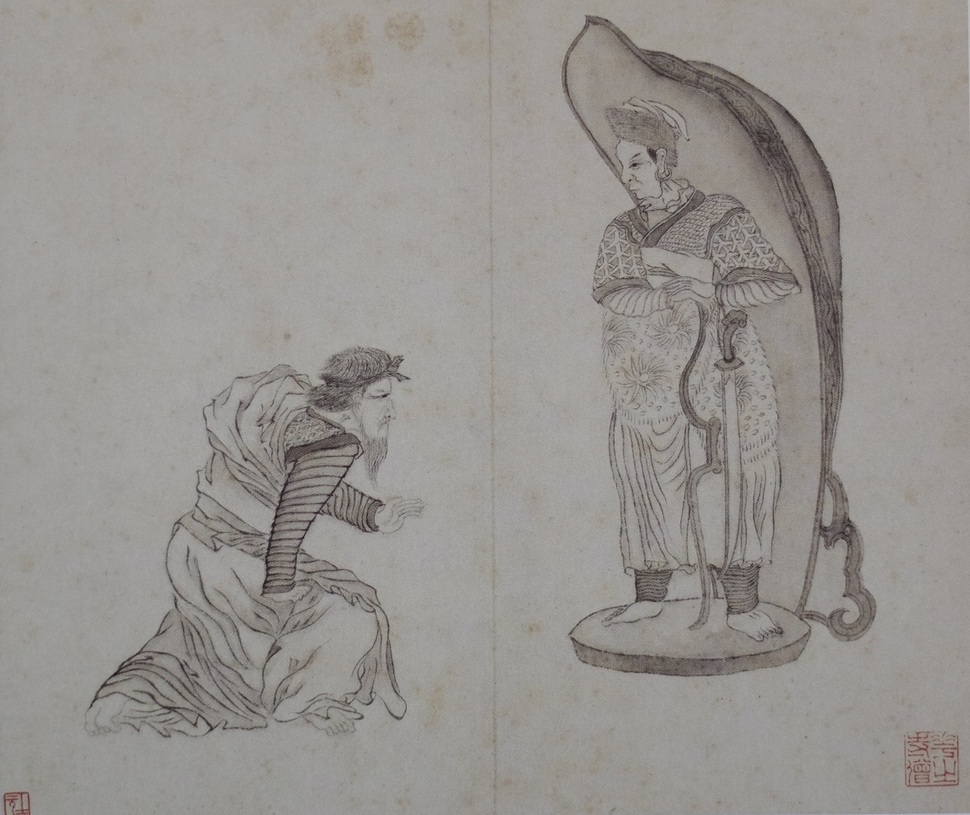

나빙의 그림 중 유난히 눈길을 끄는 그림이 있다. 1762년에 그려진 이 그림에는 서양인으로 보이는 남자가 칼과 활을 들고 서 있는 남자에게 무릎을 꿇고 있다. 내용이 명확하게 판명되지 않는 이 그림을 보통은 ‘크리스트교로 대변되는 서양의 세력이 장군 혹은 불교적 형상으로 보이는 인물에게 굴복하는 종교적인 상징의 그림’으로 읽었지만 난 그것과 생각이 좀 달랐다. 1658년 이곳 바다에서 군대를 이끌고 난징(南京)을 공격한 정성공은 결국 청나라에 패하고 돌아온다. 그 뒤 바다를 건너가 대만을 점령하고 있던 이민족 네덜란드를 몰아내고 그곳을 새로운 주둔지로 삼는다. 나빙은 그 사건을 그리려고 했던 것은 아닐까. 내 눈에 이 그림은 종교적이라기보다는 종교적 표현에 기반을 둔 역사적 사실에 대한 나빙의 기록으로 보였다. ‘정성공에게 굴복하는 네덜란드’, 나빙에 의해 불교적 이미지로 재창조된 인물 정성공.

# 박제가와 교유한 나빙의 후원자

나빙이 남긴 기록을 보면 그는 1778년경 이곳 샤먼에서 멀지 않은 광저우(廣州)에 왔었다. 그는 화가답게 호기심이 많았고 서양의 그림에 대한 궁금증도 남달랐다. 나빙의 작업실에서 서양의 풍경화를 보았다고 기록한 이도 있었다. 바로 나빙과 같은 해 태어났으며 그의 후원자이자 고위 관리였던 옹방강(翁方綱, 1733~1818)이었다. 서예가로도 이름이 높았던 그는 박제가와도 교분이 있었다. 나빙의 전 생애에서 가장 빈번하게 등장하는 인물 중 한 사람이 그였다. 그도 서양화를 보고 난 뒤 시를 남겼다. 당시 중국의 그림과는 전혀 다른 서양의 그림들이 물밀듯 들어오던 항구가 바로 광저우였다. 나빙이 이곳으로 오려면 고향 양저우(揚州)에서 배를 타고 장강(長江) 하구로 나와 다시 해안선을 따라 푸저우(福州), 취안저우(泉州) 그리고 이곳 샤먼의 바다를 지나 광저우로 가는 게 일반적인 방법이라고 라이씨가 말했다. 그는 단지 서양의 그림들을 보려 먼 이곳까지 왔었던 것일까.

선착장으로 가는 골목마다 진주 가게가 눈이 부셨다. 사람들은 저마다 쪼그려 앉아 접시만한 검은 조개 입을 벌리려 애를 썼다. 칼날이 꾹 다문 조개 입 사이를 파고들자 거리로 불려나온 패류는 힘이 풀려버렸다. 너덜너덜해진 속살 사이로 진주가 알처럼 들어차 있었다. 업자들은 저것들을 상처라 부른다고 들었다. 나빙에게도 잊지 못할 어떤 상처가 있었던 것일까. 남겨진 그의 그림들도 저 진주처럼 자신의 시간과 상처의 기록이었을 것이다. 멀리 섬 끝 가장자리에 거대한 정성공의 석상이 바다를 굽어보고 있었다. 나는 양저우를 떠나 이 바다를 건너 광저우로 향하던 나빙과 서울을 떠나 압록강을 건너 베이징으로 향하던 박제가의 길을, 그 길 위에서 품었을 기대와 상처들을 아직은 알 수 없었다.

염색가

|

|

샤먼 앞바다의 작은 섬 구랑위(鼓浪嶼)에서 바다를 굽어보고 있는 정성공 석상. 저 바다가 정성공 세력의 주둔지였다. 사진 신상웅 제공

|

|

|

<정성공 초상> 부분. 정성공의 실제 모습을 보고 그린 것이라는 게 기념관 쪽의 설명이었다. 샤먼 정성공기념관 소장

|

|

|

1762년에 그려진 나빙의 이 그림에는 서양인으로 보이는 남자가 칼과 활을 들고 서 있는 남자에게 무릎을 꿇고 있다. 시애틀 예술박물관 소장

|

|

|

구랑위의 골목. 사진 신상웅 제공

|

기사공유하기