등록 : 2017.09.21 19:30

수정 : 2017.09.21 20:15

신상웅의 미스터리 그림기행

(13) 베이징(北京) 2

천문학과 기하학 등 마테오 리치가 남긴 성취는 많았지만 내 관심은 1602년에 그가 제작한 세계지도에 자주 쏠렸다. (…) 그가 그린 지도를 펼치던 중국과 조선의 지식인들이 마주했을 혼란을 상상하기 어려웠다. 늘 자신들의 땅이 이 세상의 중심이라 믿어온 대륙 사람들의 눈앞에 펼쳐진 마테오 리치의 지도에서 세상은 ‘둥근 하늘과 네모난 땅’이 아닌 거대한 구였다. 늘 중국을 가운데 놓고 동쪽의 나라로 불리던 조선을 지나 지구를 돌면 결국 서쪽과 만나게 되는 역설 앞에서 그들의 신념은 얼마만 한 강도와 크기로 흔들렸을까.

|

|

내가 묵은 숙소의 직원 리는 일이 끝나면 길에서 기타를 메고 노래를 불렀다. 나는 저녁이면 거리로 나가 노래를 들으며 맥주를 마셨고, 리의 젊은 친구들도 함께 어울렸다. 나는 리를 친구라 불렀다. 신상웅 제공

|

지난 회 요약

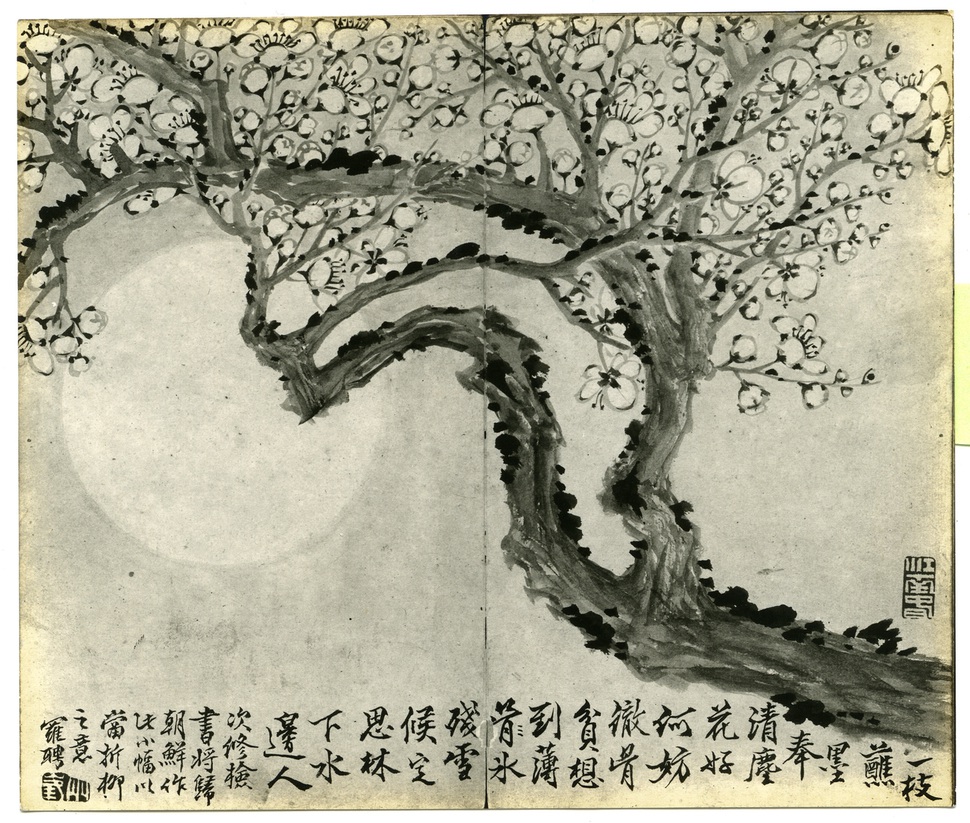

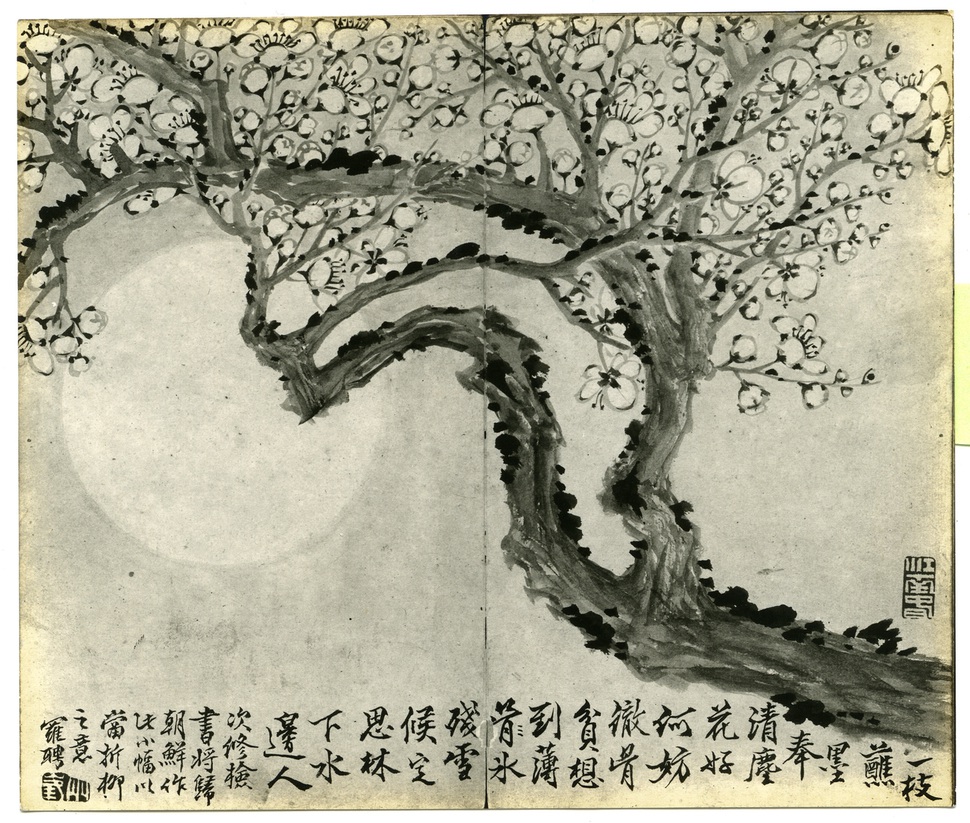

<연평초령의모도>(이하 <의모도>)는 박제가(1750~1805)가 그린 것으로 알려져 있다. 주인공은 명나라 말기에 남중국의 바다에서 세력을 모아 청나라에 대항했던 인물 정성공(1624~62)과 그의 일본인 어머니 다가와였다. 박제가의 그림이라 보기에는 전문화가의 솜씨가 있어 청나라의 화가 나빙(1733~99)과 관련이 있을지 모른다는 의견이 있었다. 1790년 사신단의 일원으로 베이징에 머물던 박제가는 나빙과 여러 차례 만난다. 그곳에서 무슨 일이 있었던 것일까. 두 사람에게는 공통점이 여럿 있었다. 세상의 새로운 소식에 민감했고 변화하는 현실에 적극적으로 반응했다. 나빙에게는 청나라에 의해 목숨을 잃은 조부모가, 박제가가 베이징을 오가던 길에는 병자호란의 기억이 고스란히 남아 있었다. 나빙은 박제가와 헤어지며 매화그림과 초상화를 선물했다.

무덤 앞에 시든 꽃다발이 놓여 있었다. 흰 꽃이었고 줄기를 묶은 빨간색과 흰색 그리고 녹색의 리본을 쳐다보다가 그의 고향이 이탈리아라는 걸 기억해냈다. 마테오 리치(Matteo Ricci, 1552~1610), 중국 이름 이마두(利瑪竇). 선교사로 베이징에 머물던 그는 죽어 이곳에 묻혔다. 옆에 이곳에서 생을 마감한 선교사들의 흰 비석들이 늘어서 있어 묘지는 고요한 대리석의 숲 같았다. 바다와 바다를 건너 미지의 대륙으로 향하던 길 위에서 그들은 무슨 생각을 했을까. 요란하게 뒤엉킨 용 조각 아래 선명한 이국의 문자들이 낯설었다. 무슨 이유에서든 태어난 곳으로 돌아가지 않은 어떤 이들의 삶과 죽음 앞에서 나는 침묵을 지켰다.

베이징행을 결정하면서 <의모도>와 관련된 것들을 찾아보겠다는 의도보다는 어쩌면 박제가의 눈에 가장 강렬한 인상을 남긴 것들은 무엇이었을까를 더 자주 생각했다. 유리창 서점마다 눈으로 보고도 믿기 어려울 만큼 많은 책이 있었고 널찍한 도로 위를 달리는 마차들의 우레와 같은 소리에 귀가 먹먹했을 것이다. 끝이 보이지 않게 늘어선 상점들과 베트남과 타이완(대만)에서 온 사신들도 있었다. 지금도 여전히 아득하게 깔린 황금빛 구름 같은 자금성의 지붕들을 바라보던 검은 갓을 쓴 조선의 사내. 그의 눈과 마음을 사로잡은 것들은 또 무엇이었을까.

|

|

베이징의 남천주당은 유리창에서 가깝고, 조선에서 온 사신들이 빼놓지 않고 들렀던 곳이라 했다. 여러 차례 이곳을 찾았을지도 모를 나빙과 박제가를 떠올렸다. 신상웅 제공

|

#한중 지식인 뒤흔든 세계지도

유리창에서 가까운 남천주당은 조선에서 온 사신들이 빼놓지 않고 들렀던 곳이라 했다. 대문은 줄곧 닫혀 있었고 일요일 정오에만 예배를 본다는 얘기가 들렸다. 주말을 기다렸다. 사람들이 북적이는 정문을 지나자 회색 벽돌로 지은 웅장한 성당 위로 이슬람 사원의 돔을 연상케 하는 둥근 지붕이 보였다. 어쩌면 여러 차례 이곳을 찾았을지도 모를 나빙과 박제가를 떠올렸다. 이곳 역시 마테오 리치가 처음 예배당을 지은 터였다. 다행히 낯선 이방인에게 천주교 신자임을 묻는 사람은 따로 없었고 나는 성당 안으로 들어가 제일 뒷자리에 자리를 잡았다. 흰옷을 입은 신부가 예배를 집전하는 동안에도 나는 의식보다는 건물 내부를 살피기에 바빴다. 어느 날은 나처럼 이곳에 들어와 까마득한 천장을 넋을 놓고 바라보던 조선의 사신들도 있었을 것이다. 벽에 그려진 생동감 넘치는 인물들에 놀라 혹시 아래로 떨어지지 않을까 사신들의 걸음을 겅중거리게 만들었다던 그림은 보이지 않았다. 예배는 느리게 진행되었고 툭 터진 공간에서 울리는 낮은 소리가 저절로 엄숙한 분위기를 만들었다. 꿇은 무릎에서 천천히 통증이 올라왔다.

천문학과 기하학 등 마테오 리치가 남긴 성취는 많았지만 내 관심은 1602년에 그가 제작한 세계지도에 자주 쏠렸다. 그의 지도를 보면 실체로서의 땅과 바다에 대한 실감이 아니라 인간 개인으로는 체험하거나 상상할 수 없는 거대한 관념을 보는 것이 아닌가 하는 착각에 빠지곤 했다. 만약 지도라는 것이 동시대인들의 지식과 관념의 넓이와 상관한다면 그가 그린 지도를 펼치던 중국과 조선의 지식인들이 마주했을 혼란을 상상하기 어려웠다. 늘 자신들의 땅이 이 세상의 중심이라 믿어온 대륙 사람들의 눈앞에 펼쳐진 마테오 리치의 지도에서 세상은 ‘둥근 하늘과 네모난 땅’이 아닌 거대한 구였다. 늘 중국을 가운데 놓고 동쪽의 나라로 불리던 조선을 지나 지구를 돌면 결국 서쪽과 만나게 되는 역설 앞에서 그들의 신념은 얼마만 한 강도와 크기로 흔들렸을까.

|

|

서점 견습사원 예가 찾아준, 나빙이 유득공에게 그려준 난초 그림. 나빙은 헤어지기 전 박제가에게는 매화를, 유득공에게는 난초를 그려 선물했다. 그 그림 중 박제가의 초상과 매화 그림은 남았고 유득공에게 준 난초 그림은 종적이 묘연했었다. 그런데 지금 보고 있는 나빙의 난초 그림이 바로 그날에 그려진 것 같았다. 신상웅 제공

|

#박제가와 이별을 슬퍼한 나빙

그림책이 가득한 서점으로 가는 길은 늘 설렌다. 책 때문이기도 했고 그곳에 예(葉)가 있었다. 고등학교를 갓 졸업한 그녀는 견습사원이었다. 나빙과 박제가가 자주 만나던 관음각의 위치에 대한 자세한 정보가 적힌 책을 찾아주었고 서점 문을 열고 들어가면 어디서든 제일 먼저 고개를 돌려 눈을 맞추는 사람도 그녀였다. 사다리에 올라 책을 꽂고 있는 예. 오늘은 나빙의 스승 금농의 화집을 펼친다. 1790년 여름 박제가와 베이징에 머물던 유득공은 어디서 들었는지 이런 말을 남기기도 했다. “세상에 전해지는 금농의 그림 태반은 나빙의 손에서 나왔다”고. 그는 양저우의 절에 거처하며 마치 수행을 하듯 독하게 들어앉아 그리고 썼다. 그의 글씨는 마른 참나무 장작 같았고 때론 화면 가득 흰 매화 꽃잎이 날려 현기증이 일기도 했다. 그러다 무심코 넘기던 그의 화집 안에서 마테오 리치를 다시 만난다.

우정을 무어라 정의 내릴 수 있을까. 유독 사람 사이의 사귐에 대해 남달랐던 박제가와 백탑파를 볼 때마다 늘 우정이란 무엇일까 고민했다. 누구는 이전과는 다른 그들의 우정에 대한 유별남이 마테오 리치의 영향을 받았다고도 했다. 그는 젊어서 들었던 우정에 대한 잠언을 모아 <교우론>(交友論)을 썼다. 그 내용이 중국 사회에 유포되었고 조선으로 건너왔다. 친구와 우정에 대한 마테오 리치의 새로운 시선에 공감했고 열광했다고도 했다. 그럴 때 나는 나이도 차이가 나고 국적도 달랐던 나빙과 박제가의 사귐은 무슨 빛깔이었을까 혼자 상상했다. 예가 사다리에서 내려와 컴퓨터 앞으로 간다. 나빙은 스승 금농에게서 그림과 시를 배웠고 스승이 남긴 시를 찾아 모아 책으로 엮었다. 그는 마지막까지 제자로서의 예를 다했다. 그 스승이 마테오 리치의 <교우론> 구절을 뽑아 단정한 필체로 썼다. 그중 하나. ‘벗이란 오래 찾아도 얻기가 어렵고 유지하기도 힘들다.’ 책에서 눈을 떼 예를 쳐다본다. 그녀가 급하게 손을 흔들었다.

모니터 속에 나빙의 난초 그림이 있었다. 베이징에 머물던 박제가와 유득공의 글에서 가장 빈번하게 등장하는 인물은 단연 나빙이었다. 나빙은 헤어지기 전 두 사람을 위해 작은 초상화와, 박제가에게는 매화를, 유득공에게는 난초를 그려 선물했다. 그때의 장면을 유득공은 글로 남긴다. “나빙은 난초를 그리면서 옆에 꽃이 진 빈 대궁(대)을 보탰다. 빈 대궁은 두 사람이 떠난 뒤의 자신의 마음”이라고. 그러곤 이별을 슬퍼했다. 그 그림 중 박제가의 초상과 매화 그림은 남았고 유득공에게 준 난초 그림은 종적이 묘연했었다. 그런데 지금 보고 있는 나빙의 난초 그림이 바로 그날에 그려진 것만 같았다. 나빙은 그림 옆에 당시의 상황을 써 내려갔다. 쉽게 풀어 옮긴다. “유득공 선생이 조선으로 돌아가려 할 때 난을 그리고 시 한 편을 적는다. 나빙의 쓸쓸함을 알 것이다. 붓을 내려놓고 탄식한다.” 그림 한쪽에 그려진 검은 빈 대궁. 예의 얼굴을 쳐다보았다. 그녀는 지금 내 떨리는 심장을 모를 것이다. 예가 가볍게 웃었다.

|

|

나빙이 박제가에게 그려준 매화도. 과천시 추사박물관

|

#생존과 죽음, 그 사이에 핀 우정

호국관음사 낡은 담장은 어둠에 쉽게 스몄다. 전문의 번화가로 가는 길목이었고 비좁은 골목에 사는 사람들의 바깥마당이기도 했다. 사내들은 낮 동안 둘러앉아 장기를 두었고 어둠이 내리면 여자들은 저녁 장사 준비로 부산했다. 어디든 생존의 자리였고 나빙도 박제가도 그랬다. 오래전 그림을 팔러 온 베이징에서 부인의 부음을 듣고도 집으로 돌아가지 못하는 남편 나빙이 있었다. 그는 긴 시를 쓰고 울었다. 박제가는 그녀의 시집에 글을 남겼다. 1790년 9월 조선으로 돌아간 뒤 첫째 딸의 혼례를 보지 못하고 그해 겨울 다시 베이징으로 와야만 했던 아버지 박제가가 있었다. 그 딸이 위독해 달려가던 박제가는 말 위에서 부음을 듣고 목 놓아 울었다. 두 사람의 베이징도 생을 유지하는 일이었다.

여자들의 이동식 부엌에선 푸른 가스불이 타올랐고 검은 윤기가 흐르는 무쇠솥 안으로 야채가 쏟아졌다. 나는 유리창 동쪽 거리로 고개를 돌렸다. 숙소의 직원 리(李)는 나보다 먼저 전문 근처 번화가로 갔다. 그는 근무시간이 지나면 기타를 메고 노래를 불렀다. 일이 아닌 취미라고 했다. 나는 저녁이면 거리로 나가 노래를 들으며 맥주를 마셨다. 리의 젊은 친구들도 함께 어울렸다. 예는 곧 서점을 나와 관음각이 있던 자리를 지나 이리로 올 것이다. 박제가가 나빙을 찾던 길도 그랬을 것이다. 두 사람은 서로를 어떻게 불렀을까. 나는 예와 리를 친구라 불렀다.

신상웅 염색가

광고

기사공유하기