|

|

제주도 섶섬의 복원된 파초일엽 자생지. 꼬리고사릿과 양치식물인 파초일엽은 중국, 일본, 대만 등에 분포하는 동북아 고유종으로 섶섬이 북쪽 끄트머리 분포지여서 학술 가치가 크다. 국립문화재연구소 제공.

|

[애니멀피플] 복원 20년 만에 자생 확인했지만 원 표본 대조 필요

|

|

제주도 섶섬의 복원된 파초일엽 자생지. 꼬리고사릿과 양치식물인 파초일엽은 중국, 일본, 대만 등에 분포하는 동북아 고유종으로 섶섬이 북쪽 끄트머리 분포지여서 학술 가치가 크다. 국립문화재연구소 제공.

|

|

|

복원 20년 만에 자연적으로 포자가 날아가 증식한 섶섬의 어린 파초일엽. 국립문화재연구소 제공.

|

일제 때부터 ‘절멸 우려’

|

|

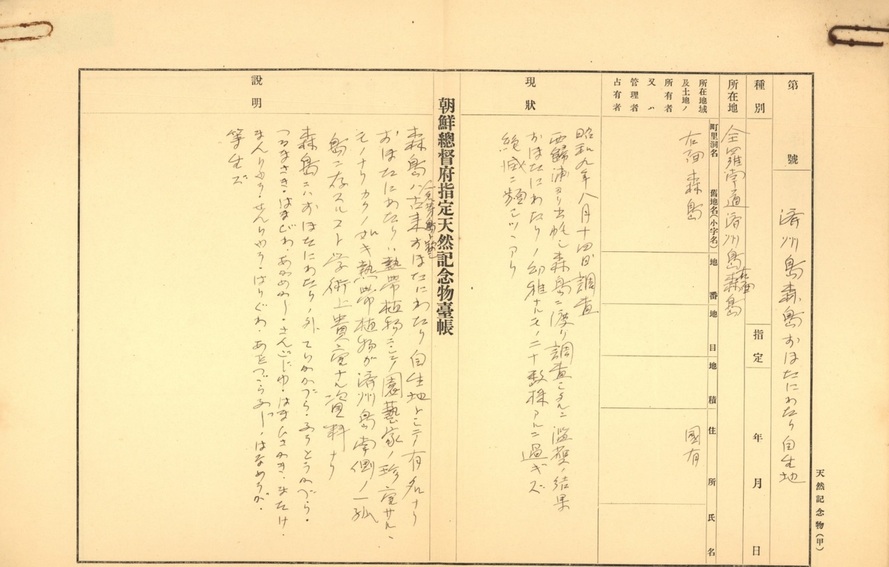

일제강점기 때 작성된 천연기념물 대장은 섶섬의 파초일엽 자생지가 심각하게 훼손돼 사라질 위기라는 전년도 조사결과를 적어 놓았다.

|

|

|

서귀포 남쪽 450m에 있는 섶섬. 상록활엽수와 양치식물이 우거져 있다. 국립문화재연구소 제공.

|

마구잡이 복원, 비운의 시작 1962년 정부는 섶섬을 천연기념물 제18호로 지정했지만, 이미 이 식물은 거의 멸종 상태였다. 천연기념물로 지정했는데 정작 자생지에 파초일엽이 없다는 사실은 엄청난 행정적 압력으로 작용했다. 1966년부터 1990년 사이 여섯 차례에 걸쳐 자생지 조사가 벌어졌다. 박만규·이영노 교수 등 식물분류학자들이 총동원돼 파초일엽 수색에 나섰지만 성과가 없었다. 마침내 환경부는 1996년 ‘환경백서’에 “파초일엽이 자생지에서 멸종했다”고 공식 발표했다. 문제는 자생지 수색과 동시에 무분별한 복원이 이뤄졌다는 점이다. 1960∼1970년대엔 섶섬에서 가져온 파초일엽 1∼3개체를 주민이나 전문가, 제주도 공보실 등이 섬에 심었고, 1980년대엔 제주도청과 한국자연보존협회가 일본, 대만, 원산지 불명의 시중 온실 재배종 등 수백 포기를 복원했다. 멸종한 식물 복원은 그 지역 개체인지 엄밀하게 판단한 뒤 하는 것이 원칙이다. 선병윤 전북대 명예교수(식물분류학)는 “식물은 이동성이 적어 지역마다 유전적 차이가 있을 수 있고, 사라졌다 수십 년 뒤 자연 복원되기도 하기 때문에 복원은 매우 신중하게 해야 한다”고 지적했다. _______

주민이 간직한 ‘보물’

|

|

파초일엽은 파초처럼 크고 넓은 잎에 포자가 깃털처럼 달린 이국적인 모습이어서 손을 많이 탔다. 국립생물자원관 제공.

|

파리 자연사박물관에 ‘진본’ 애초 1998년 문화관광부의 ‘자생종 판별연구’에서 한씨 재배 개체를 자생종으로 판단했던 핵심적 근거인 분자유전학 연구도 재검토할 필요가 제기된다. 이병윤 국립생물자원관 생물자원연구부장은 “당시 판별연구에서 사용한 유전자분석 기법은 당시에는 최신 기법이었지만 재현성이 떨어져 요즘에는 쓰이지 않는다”며 “최신 유전자 기술을 이용해 기원을 밝혀볼 만하다”고 말했다. 자생종 여부를 따질 때 가장 중요한 것은 처음 발견했을 때 확보한 표본이다. 그러나 김윤식 교수가 1954년 채집한 파초일엽 표본은 그사이 유실됐다. 국립수목원에는 제주도가 1960년 섶섬에서 채집한 표본과 1968년 이창복·조무연 박사가 채집한 표본이 각 1점 보관돼 있다. 이미 이식이 이뤄지던 시기여서 이들 표본의 자생 개체 여부가 불확실하다면 마지막으로 기댈 표본이 있다. 선병윤 교수는 “1902∼1915년 제주도 선교사였던 에밀 타케 신부가 채집한 파초일엽 표본을 프랑스 파리 자연사박물관 표본실에서 확인한 바 있다”며 “이 표본을 이용하면 자생종 여부를 최종적으로 판단할 수 있을 것”이라고 말했다.

|

|

최근 자연 증식 개체가 발견된 섶섬의 파초일엽 복원지 모습. 이들이 과연 애초 이 섬의 자생 개체인지가 확인돼야 진정한 자연 유산의 가치가 있다는 지적이 나온다. 국립문화재연구소 제공.

|

기사공유하기