|

|

김소연 시집 <빛들의 피곤이 밤을 끌어당긴다>

|

빛이 진 자리, 그림자가 맺히듯

진실은 어둠 속에서 오히려 환해진다

시를 쓰는 일은 그림자를 마주보는 것

달팽이 뿔 위에서 손끝으로 세상을 만져보려는…

“시 쓰는 일은 그림자와 마주하는 일이다. 빛은 어깨 뒤에 있고 그림자는 내 앞에 있을 때에 시 쓰는 일이 가능해진다.”

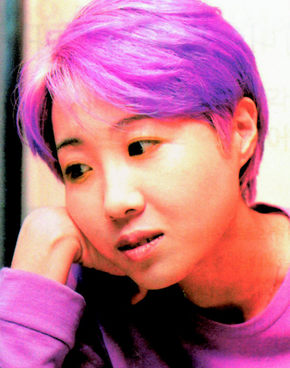

김소연(39)씨가 10년 만에 펴낸 두 번째 시집 <빛들의 피곤이 밤을 끌어당긴다>(민음사)의 말미에 붙인 산문 ‘그림자론’의 한 대목이다. “시 역시 그림자와 같지 않을까”라고 시인은 자문하거니와, 그림자론이란 곧 시론이라 할 수 있겠다.

빛을 등지고 그림자를 향하는 일이 시를 쓰는 일이라고 시인은 말한다. 아니, 빛이 어깨 뒤에 있고 그림자가 정면에 있을 때‘에(만)’ 시 쓰는 일은 가능해진다고 한다. 그림자는 시를 가능케 하는 조건이자 그 자체가 시의 어떤 속성을 닮았다. 어떤 속성을?

“세상 모든 것들의 표정은 지워지고/자세만이 남아 있다”(<빛의 모퉁이에서>)

그림자는 사물의 섬세한 굴곡과 색깔과 표정을 다만 하나의 검은 실루엣으로 뭉뚱그린, 닮긴 했어도 사물 그 자체는 아닌, 한갓 서툰 복사체를 가리킨다. 사물의 들고 나는 입체감은 평면으로 축소되고, 유채색이 무채색으로 단순해지며, 표정은 아예 지워져 없어진다. 그림자는 왜곡이고 결핍이다.

왜곡이고 결핍인 그림자가 어떻게 시와 등가의 자리에 놓일 수 있을까. 그림자가 없는, 빛뿐인 삶을 영위하기 위한 노력이 거꾸로 그림자를 생성시키는 역설을 참조해 보자.

“그림자 없는 생애를 살아가기 위해/지독하게 환해져야 하는/빛들의 피곤이 밤을 끌어당긴다”(<빛의 모퉁이에서>)

그림자는 빛이 있는 한 따라붙는 부수적 존재이자, 빛의 자기완결성이 모종의 결함을 지니고 있음을 폭로하는 계기이기도 하다. 그림자는 자신을 말살하기 위한 빛의 움직임을 스스로의 존재 근거로 삼는 특이한 물건이다. 부정적 의존의 존재학이랄까.

그림자의 심상은 여성성 빛과 사물과 그림자의 이런 관계를 시인은 꽃과 열매에 비유하기도 한다. “꽃 진 자리에 열매가 맺히는 것처럼, 빛이 사물에게 진 자리에 그림자가 맺힌다.”(‘그림자론’) 꽃이 보기에 화려하고 끌리지만, 그럼에도 불구하고 꽃은 어디까지나 허상이고 열매가 진상이라는 것이 시인의 인식이다. 꽃은 한시적인 반면 열매는 항구적이라는 생각일 수도 있겠다. 그렇다면 사물 자체의 풍성한 굴곡과 색깔과 표정은 거짓이거나 적어도 일시적인 외양에 지나지 않게 된다. 꽃 진 자리에 열매가 맺히는 것처럼, 사물의 화려한 겉모습이 단순한 그림자로 환원될 때 진상은 오히려 명확해진다. 시는 바로 그렇게 단순화한 그림자-진상에 관여하는 일이다.

|

기사공유하기