|

|

한국 온천 이야기

다케쿠니 토모야스 지음 소재두 옮김. 논형 펴냄. 1만4천원. |

동래에서 금강산까지 직접 방문

고려에서 근대한국까지 ‘온천탕’ 통한 역사 되돌아보고

조선인과 왜인, 반도신민과 일본인

목욕풍속과 만남 되짚어봐

온천도 좋고 대중목욕탕도 좋다. 목욕은 분명 공감각적 체험이다. 탕 입구를 밀고 들어갈 때 눈앞에 닥쳐오는 자욱한 증기, 부자가 또 모녀가 서로 등을 밀어주며 도란도란 주고받는 정담, 쏟아지는 물줄기와 첨벙거리는 물장구, 아득한 물비린내와 새큼한 이끼 향기가 한데 어우러져 있다. 하지만 욕탕이란 단어에서 가장 먼저 머릿속에 떠오르는 건 몸에 대한 기억이다. 손끝으로 가만히 수온을 가늠하고 발목과 허벅지를 거쳐 가슴·등짝을 물에 담글 때 포근히 감싸오는 물의 촉감은 아득하고, 물 속에서 샘솟는 나른한 쾌감은 아찔하다.

‘한일 목욕문화의 교류를 찾아서’라는 부제를 단 <한국 온천 이야기>는 동래온천부터 금강산 온정까지 한반도 곳곳에서 용출하는 ‘물의 극락’을 직접 방문하면서 조선인과 왜인, 반도신민과 제국의 일등국민, 한국인과 일본인의 만남을 되짚어보는 역사 에세이다. 목욕이 ‘몸의 기억’인 까닭에, 온천에 대한 탐사보고서는 결국 ‘동아시아적 신체’를 복원하는 과정이기도 하다.

책의 첫대목 ‘한일 목욕문화의 뿌리를 찾아서’는 고려와 조선의 목욕문화에서 드러나는 천양지차를 묘사하며 시작하는데, 그때 습속의 변화를 이끈 동인은 탕 속에 들어가는 신체 위에 새겨진 ‘유교적 규율’이다. 송나라 사람 서긍에 따르면, 고려 사람들은 언제나 입을 열면 청결하지 못한 중국인들을 비웃을 만치 목욕을 즐겼다. 남녀의 구별 없이 강가에 나와 의관을 강가에 벗어놓고 흐르는 물에 몸을 담그는데, 이를 이상하게 여기는 사람은 아무도 없었다 한다. 허나 ‘사대부의 나라’ 조선은 그런 야만적 풍속이 사라진 지 오래 라며 중국 역사서에서 삭제해줄 것을 요구하기에 이른다.

목욕의 근대적 규율은 청결과 위생

목욕풍속에서 불교적 기원을 공유한 일본에선 에도시대에 이르러 열도 곳곳에 후로(증기욕탕) 집이나 탕집들이 생겨났다. 당시 공중목욕탕은 상반신은 뜨거운 증기로 데우고 허리 아래는 뜨거운 욕조에 담그는 형태가 주류였는데, 조선의 한증과 꽤 닮은 데가 있었다. 19세기까지 나체를 개의치 않고 남녀가 혼욕하던 그네들의 입욕 풍속은 서구의 시선과 맞부딪치며 바뀌게 된다. 개항 이후 메이지 정부는 야만국이라는 오해를 받지 않으려고 나체 습관을 금지하는 고시를 내리기에 이른다. 강화도 조약 뒤 일본식 탕집은 부산의 일본인 거류지로 상륙하는데, 1880년 일본 영사관은 나체풍습이 한국인들의 경멸을 사지 않도록 주의를 환기시켰다.

목욕하는 ‘동아시아적 신체’에 새겨진 근대적 규율은 위생관념의 세례를 받으며 한번 더 굴절된다. 국민에게 군인의 신체를 요구한 제국 일본은 물론이거니와, 조선에서도 ‘근대’가 우뚝 서길 꿈꿨던 유길준이 <독립신문>에 공중목욕탕 등 위생시설을 개량하자는 주장을 제기하는가 하면 손병희가 창간한 <만세보>가 많은 사람들이 목욕하는 습관을 갖고 청결에 주의를 기울일 것을 당부하는 논설을 싣기도 했다.

|

|

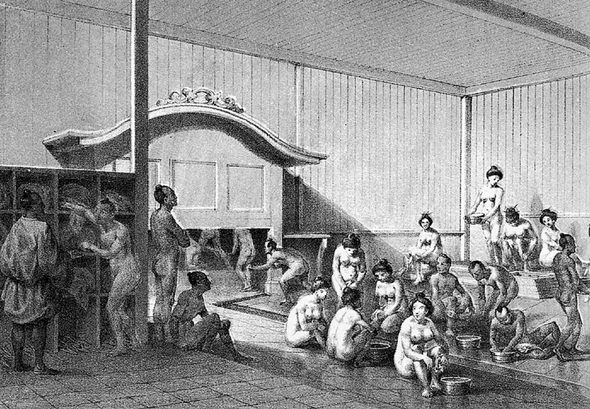

시모다의 공중목욕탕. 일본을 개항시킨 페리 제독의 책 <일본원정기>에 수록된 그림이다. 씻는 곳에는 쓰고 난 뜨거운 물이 흘러갈 수 있게 홈이 파여 있다. 석류구라고 불리는 욕실 입구는 증기가 빠져나가지 않도록 낮게 시공했는데, 그리로 몸을 구부리고 들어가는 손님의 모습도 보인다.

|

기사공유하기