|

|

신화의 이미지

조지프 캠벨 지음. 홍윤희 옮김. 살림 펴냄. 3만원 |

‘20세기 최고 신화 해설가’ 조지프 캠벨과 함께

400여점 도판으로 떠나는 세계신화 여행

“셰익스피어의 펜·우주비행사의 달 착륙…

신화가 있었기에 가능”

1910년, 미국 뉴욕에 사는 6살짜리 백인 소년이 남동생과 함께 아버지를 따라 메디슨 스퀘어 가든에서 열린 ‘버팔로 빌의 와일드 웨스트 쇼’를 보러 갔다. 백인 기병대들이 아메리카 원주민을 토벌하는 그 쇼를 보면서, 소년은 멋진 폼을 잡는 기병대장보다 오히려 토벌당하는 원주민들에게 더욱 빠져들었다. 그 뒤로 소년은 평생 아메리카 원주민에 대해 관심을 갖게 됐다.

소년은 스무살 청년이던 1924년 유럽여행을 떠나는 배 안에서 크리슈나무르티를 만났다. 그리고 그 만남를 통해 동양의 종교 힌두교와 불교에 대해 흥미를 갖기 시작했다. 이후 청년은 서구와는 다른 문화권의 종교와 신화에 몰두했고, 비교신화학자가 됐다. 그리고 평생을 세계 각지의 신화가 담고 있는 인간의 근본적인 고민과 상상력을 대중들에게 전달하는 일에 매달렸다.

그가 일흔아홉살 되던 해인 1983년, 20세기 대중문화를 대표하는 ‘새로운 신화’로 꼽히는 스타워즈 시리즈의 최종편인 <스타워즈-제다이의 귀환>을 완성한 영화감독 조지 루카스는 특별히 이 노학자를 초대해 영화를 시연했다. 자신에게 <스타워즈>를 만들어낼 수 있는 영감을 준 책을 쓴 학자에게 보답하고 경의를 표하기 위해서였다.

조지 루카스가 공상과학과 디지털 영상기술로 만든 현대판 신화를 쓸 수 있도록 상상력을 제공해준 책을 쓴 그 학자가 바로 ‘20세기 최고의 신화 해설가’로 불리는 조지프 캠벨(1904~1987)이다.

이집트 스핑크스에서 폴록 그림까지

|

|

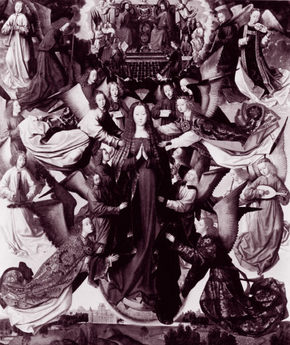

목판에 채색한 1480년 그림 <천상의 여왕 마리아>. 기독교 교회 그림에서 감춘는 힘이나 투영하는 힘은 아담을 유혹하여 신에게 받은 영원한 생명을 박탈당하게 만드는 이브와 뱀의 모습으로 전형화되었다. 반면 드러내는 힘은 성모 마리아로 표현되었는데, ‘에바(Eva, 이브)라는 이름을 아베(Ave)로 바꿈으로써’ 그 의미가 전도되었다.

|

이 책 <신화의 이미지>는 캠벨이 일흔살에 쓴 말년기의 대표작으로, 1974년 나온 지 32년만에 우리나라에 처음으로 소개됐다. 제목 그대로 다양한 신화와 그 내용을 담고 있는 온갖 이미지를 보여주는 책이다. 그래서 신화 이야기를 읽으면서 그림을 볼 수 있고, 반대로 그림을 보면서 그 속에 어떤 이야기가 담겼는지 확인해볼 수 있다. 이집트의 피라미드와 스핑크스부터 현대 추상화가 잭슨 폴록의 물감 뿌리기 그림까지 400여점의 도판들을 들여다 보는 것이 이 책을 읽는 또다른 방법이다. 이 풍성한 도판들 덕분에 650쪽에 이르는 분량과 크기에 압도 당하지 않고 편하게 읽어나갈 수 있지만, 도판들이 모두 흑백인 점은 다소 아쉬운 부분이다. 옛이야기를 가득 담은 이야기 보따리 같은 책이어서, 프레이저의 <황금가지>처럼 틈날 때마다 순서에 상관없이 어느 한 부분 펼쳐 읽는다해도 상관없을 듯하다. 캠벨은 현대사회가 ‘과학’과 ‘이성’을 얻은 대신 ‘신화’를 잃어버린 부작용에 시달리고 있다고 보았다. 현대인이 신화를 지니지 못한 탓에 삶에서 의미를 찾아내지 못하고 혼란에 빠지기 쉽다는 이야기다. 그러면서도 캠벨은 바로 지금 이 순간 어디에선가 훗날 신화가 될 이야기가 싹트고 있을지도 모른다고 역설했다. 캠벨은 “신화는 개념체계에서 오는 것이 아니라 ‘삶’의 체계에서 온다”고 강조했다. “신화는 사실을 가리키지 않고 사실들 너머 그 사실을 알려주는 무언가를 향하고 있”기 때문이란 것이다. 이 책 역시 이런 관점에서 현대인들이 잃어버린 신화들이 지닌 힘, 그리고 신화가 가리키는 사실 이상의 무언가를 전하고자 한다.

|

|

티베트의 <타라> 조각상. 타라는 신성한 자비의 눈물의 화신으로, 우리를 미혹시키는 즐거움이나 공포의 주술로부터 마음과 정신을 해방시키러 오는 불교의 구세주다.

|

기사공유하기