|

|

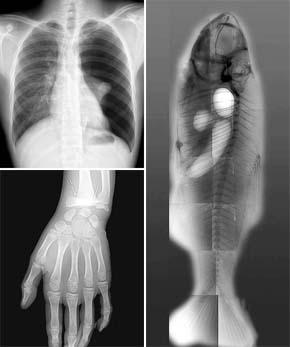

엑스선이 의학에 이용되기 시작한 것은 장차 현대의학에서 기계장치가 어떤 비중을 차지하게 될 것인지를 상징적으로 보여준 사건이었다. 20세기에 들어와서 이루어진 각종 진단 및 치료기계의 발달은 이전과는 비교가 되지 않는 양상으로 이루어졌다. <한겨레> 자료사진

|

해부없이 살아있는 인체 어떻게 아나?

1895년 엔지니어 뢴트겐 엑스선 발견

칼 안대고 인체구조 훤히

의료기기 보조 아닌 주역으로

환자-의사 거리 점점 멀어져 ‘비인간화’

의학속 사상/(19) 엑스선의 발견

2003년 노벨생리의학상의 수상자로는 이례적으로 물리학자가 선정되었다. 생리의학상이라면 당연히 의학자나 생명과학자가 수상해야할 터인데 왜 물리학자가 받았을까? 이러한 의문은 수상업적의 내용을 살펴보면 쉽게 풀린다. 그 해의 생리의학상은 이제는 병원에서 보편적 검사가 된 자기공명영상(MRI)에 관한 업적에 주어졌던 것이다. 현대의학의 발달은 치료, 진단, 질병의 원인 발견 등 다양한 방면에 걸쳐 이루어지고 있는데 그 가운데서도 가장 눈부시게 발전한 분야 중 하나가 바로 영상의학분야이다(참고로 말하자면 그 동안 오래 사용되던 ‘방사선과’라는 명칭은 최근 ‘영상의학과’로 개명되었다. 방사선이라는 말이 주는 다소 부정적 이미지를 고려해서만이 아니라 이제는 초음파와 같이 방사선과 무관한 진단방법들이 많이 사용되기 때문이다). 사람 몸의 내부 구조를 바깥에서 속속들이 들여다볼 뿐 아니라 기능적인 변화까지도 눈으로 확인할 수 있는 새로운 기술들의 개발은 경이로울 정도이다.

사실 전통적으로 서양의학은 인체의 내부구조를 알기 위해 많은 노력을 기울여왔다. 고대 헬레니즘 시대부터 발달한 해부학은 서양의학의 가장 큰 특징이며 르네상스 시기에 일어난 해부학의 중흥, 그리고 질병을 인체 구조의 이상으로 본 해부병리학의 발달 등은 모두 구조를 중요시한 서양의학의 특징을 잘 보여주는 사례라 할 것이다. 그런데 해부를 위해서는 몸을 칼로 절개하고 그 내부로 들어가야 한다. 때문에 살아있는 사람에 대한 해부는 현실적, 윤리적인 이유로 불가능하고 죽은 사람에 대해서만 해부가 가능하다. 그것도 시대와 종교, 그리고 문화적 관습에 따라 금기시된 경우가 많았다. 이러한 문화적 이유 이외에 실제적인 면에서 본다면 인체의 구조를 안다고 해서 그것이 반드시 모든 질병의 치료를 보장한다는 법도 없다. 이미 헬레니즘 시대의 경험학파가 제기한 것과 같이 죽은 시체에서 얻은 지식이 살아있는 사람에게 쓸모 있는가 하는 회의적 견해도 만만치 않다.

엑스선 발견은 우연의 소산

설령 해부학 지식이 질병치료에 쓸모 있는 경우라 하더라도 해부학이 축적한 인체 구조에 관한 지식은 다수의 시체를 해부하여 얻은 평균적 지식임을 기억해야 한다. 인간의 해부학적 구조는 대체적으로는 동일하지만 각 부분으로 들어가면 사람마다 조금씩 다르다. 따라서 인체구조의 이상에 의해 초래된 질병의 경우에 고통 받는 환자를 제대로 치료하기 위해서는 살아있는 각 개인의 고유한 인체구조를 파악하는 것이 관건이 된다. 그렇다면 죽은 사람이 아니라 산 사람의 구조를 해부도 하지 않고 어떻게 알 수 있는가?

이 난제를 처음으로 해결한 사람이 바로 뢴트겐(1845-1923)이었다. 그런데 이는 의도된 탐구의 결과가 아니라 우연의 소산이었다. 독일에서 태어나 어린 시절을 네덜란드에서 보낸 뢴트겐은 인문계학교가 아닌 기술학교를 다녔다. 기술학교를 다니던 중 그의 동급생 하나가 선생을 놀리는 그림을 그렸는데 이것이 문제가 되었다. 그림을 그린 동급생이 누군지를 추궁 받은 뢴트겐은 동급생의 이름을 끝내 말하지 않았는데 그 때문에 뢴트겐은 16세에 학교에서 퇴학을 당하고, 그로 인해 네덜란드에서는 대학에 들어갈 수 없는 형편이 되었다. 그러나 다행히 취리히 공과대학에 들어가 기계공학을 공부할 수 있었으며, 졸업 후에는 같은 대학의 물리학과 교수로 있던 아우구스트 쿤트 교수의 조수로 들어갔다. 그는 쿤트 교수와 좋은 관계를 유지했고 경력을 쌓는데도 많은 도움을 받았다. 쿤트 교수가 뷔르츠부르그로 떠나자 그도 함께 떠났고, 다시 스트라스부르그로 옮기자 뢴트겐도 함께 옮겼다. 이후 뢴트겐은 스트라스부르그에서 물리학 강사를 한 다음 기센 대학 교수를 거쳐 결국 뷔르츠부르그 대학의 교수로 임명되었다. 그리고 1895년 엑스선을 발견하였다.

|

|

뢴트겐

|

|

|

여인석/연세대 교수·의사학

|

광고

기사공유하기