|

|

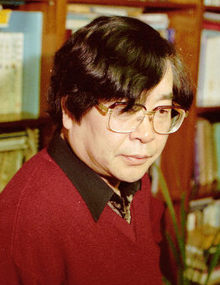

도정일/경희대 명예교수·문학평론가

|

아틀라스와 거북이 세계를 떠받치게 하는 것은

그 유명한 인간이네그려

그런데 인간이 지금처럼 제 생각만 한다면

세상 망하기를 제 힘으로 막을 수 있을까

비판적 상상력을 위하여

인간이 사는 이 세계가 무너지지 않고 바로 서 있는 것은 거인신 아틀라스가 땅덩이를 어깨에 메고 있기 때문이라고 그리스 신화는 이야기한다. 인도 신화에 오면 아틀라스는 ‘거북이’로 바뀐다. 세계는 바닥없는 심연 위에 위태롭게 떠 있다. 그 세계가 깊은 나락으로 떨어지지 않는 것은 다행히도 거북이가 밑을 받쳐주고 있기 때문이다. 아틀라스와 거북이는 세계를 망하지 않게 하는 ‘구원자’이고 세계를 떠받치는 ‘토대’다. 그들은 세계를 지탱하는 안전망의 기초다. 그들의 무한한 인내 덕분에 세계는 부서지지 않고 혼돈의 검은 아가리 속으로 곤두박질하지 않는다. 그런데 그들의 인내가 무한하지 않다면? 아틀라스가 힘에 부쳐 땅덩이를 내던지고 거북이란 놈이 에라, 나 몰라라 땅덩이 버리고 연애라도 하러 달아나버린다면?

유대 민담에는 좀 다른 이야기가 전해진다. 유대 신비주의 전통의 어떤 이야기에 따르면 이 세계가 망하지 않는 이유는 아틀라스의 어깨나 거북이 등때기 덕분이 아니라 ‘의인들’의 존재 때문이다. 이 세계에는 36인의 감추어진 의인(義人)들이 있다. 이 의인들은 다른 사람들 눈에 뜨이지 않고 표 나지 않으며 어디에 있는지 아무도 모른다. 그들은 숨어있고 감추어져 있으면서 다른 인간들을 위해 선행을 베푸는 자들이다. 그들의 아름다운 선행이 이 세계를 지탱하고 존재하게 한다. 그들의 선행은 신을 감동시킨다. 신이 한 순간 인간의 세계를 쳐서 멸하려다가도 징벌의 손길을 제어하는 것은 그 숨은 의인들의 선행이 신 앞에서 인간의 길을 내보이고 이 세계를 정당한 것이게 하기 때문이다.

그 의인들은 영웅이 아니다. 학벌 좋은 사람도, 유명인사도, 고관대작도, 율법학자도 아니다. 그들은 그냥 저자거리에 보는 평범한 인간, 보통의 이름 없는 사람, 대장장이, 목수, 농사꾼이다. 글자를 몰라 경전은커녕 기도문조차 읽지 못하는 의인들도 있다. 교회당에서 그들이 앉는 자리는 회중의 언저리, 먼발치, 문간이다. 그들은 다른 사람들의 눈에 결코 의인으로 비치지 않는다. 그들 스스로도 자기가 의인이라는 것을 모른다. 의인의 표가 나지 않고 자의식이 없으므로 그들에게 사회적 인정이 있을 리 없고 자기 인정도 있을 수 없다. 스스로 “내가 의인이다”라고 말하거나 “내가 의인이 아닐까” 생각하는 의인이 있다면 그는 그 즉시 죽어 자빠진다. ‘내가 의인’이라는 생각은 교만을 일으키고 교만은 이미 의인의 길이 아니기 때문이다.

‘신 앞에서의 인간의 길’을 생각하는 것은 유대 문화의 정신적 전통이 인류 문명에 준 빛나는 유산의 하나다. 그 인간의 길이 이웃을 향한 선행이라고 유대 민담은 말하지만, 그 선행이라는 것을 그냥 선행으로만 새겨들어서는 아무래도 허전하다. 선행을 선행이게 하는 가장 중요한 조건은 ‘고통의 흡수’다. 타인의 고통을 가슴으로 흡수하지 않는 선행은 그냥 내보이기 위한 전시용 선행이기 때문이다. 이런 생각을 해볼 수 있게 하는 것은 유대 신비주의 전통 속의 ‘36’이라는 숫자다. 이 숫자의 신성성은 유대 문화가 수메르 문명으로부터 물려받은 것이지만 유대 전통에서 ‘36’이 의미하는 것은 어떤 완전성이다. 세계가 망하지 않고 존재하자면 그 세계에는 반드시 36인의 의인이 있어야 한다. 그래야 세계의 고통이 모두 흡수된다. “의인 한 사람이 죽으면 다른 의인이 나타나 36의 숫자를 채운다”고 유대 민담은 이야기한다. 고통을 담을 그릇이 하나라도 모자라면 안 된다는 얘기다. 이렇게 보면 36인의 의인이란 더도 덜도 말고 ‘세상의 고통을 흡수하는 자들’이다.

아르헨티나 작가 호르헤 루이 보르헤스는 <상상적 존재들의 책>에서 그 36인의 의인을 37인으로 불리고 이런 식의 이야기를 풀어 놓는다. “세계에는 언제나 37인의 의인들이 있다. 그들의 임무는 신에게 세계를 정당화하는 것이다. 그들은 가난하고, 서로 아는 사이도 아니다. 자신이 의인이라 생각하는 순간 의인은 죽고 세계의 다른 지역에서 다른 의인으로 대체된다. 그 의인들이 우주의 비밀스런 기둥이다. 그들은 우리의 구원자다. 그러나 그들 자신은 그것을 모른다.” 보르헤스가 무엇 때문에 전통 민담 속의 36인 의인을 37인으로 불렸는지는 알 수 없다. 그러나 그 암시는 흥미롭다. 서른일곱 번째 의인은 혹시 당신이 아닌가? 당신이 바로 그 의인이어야 하지 않는가? 스스로 의인인 줄 모르고 또 몰라야 하는 그 의인이?

지금 우리는 양극화 시대의 고통을 겪고 있다. 세계는 늘 고통스런 곳이지만 고통의 기원, 성격, 종류는 시대마다 다르고 처방도 다르다. 고통의 기원과 성격에 따라 처방은 달라야 한다. 정부가 내놓을 수 있는 처방이 있고 사회가 내놓아야 할 처방이 있다. 개개의 시민이 생각해야 할 처방도 있다. 그러나 그 모든 처방들이 함께 나누어 가져야 하는 어떤 공통의 것이 있다. 그것은 누구도 예외일 수 없는 책임의 윤리학, 말하자면 사회적 삶의 고통에 대한 공동 책임감이다. 가진 자는 가진 자대로, 가난한 이는 가난한 대로 손을 열어 베풀고 가슴을 열어 흡수해야 할 것이 있다.

그리스 신화의 아틀라스나 인도 신화의 거북이가 세계의 ‘토대’를 만들어주고 있다는 이야기에 대해서는 재미난 철학적 꼬투리잡기가 빈번하다. 아틀라스가 땅덩이를 떠메고 있다면 그 아틀라스가 서 있는 발판은 무엇인가? 거북이가 땅덩이를 떠받치고 있다면 그 거북이를 떠받치는 자는 누구인가? 철학자들은 곧잘 말한다. 인간아, 꿈꾸지 말게, 너의 세계를 받쳐줄 튼튼한 토대는 아무데도 없다네. 36인의 의인들의 얘기로 이런 꼬투리잡기에 슬쩍, 철학적 목적에서보다는 사회적 이유에서 둘러쳐 대응하자면 한 가지 방법이 있을 것도 같다. 여보게, 철학하는 친구, 아틀라스의 어깨에 힘을 주어 세계를 지탱할 수 있게 하는 것은 인간일세. 거북이를 떠받쳐 세계를 망하지 않게 하는 것도 인간이네 그랴. 그러니까 그 유명한 아틀라스를 받쳐주는 유명한 존재, 그 유명한 거북이를 떠받치는 유명한 존재는 인간일세. 그러나 여기서 잠깐, 우리가 자신 있게 말할 수 있을까? 그 유명한 인간이 지금의 방식으로 제 생각만 하면서 혼자 퍼먹고 배불리고, 똥 말고는 어떤 것도 나누지 않는다면 그가 언제까지 유명할 수 있을 것인지? 언제까지 세상 망하기를 제 힘으로 막을 수 있을지?

광고

기사공유하기