|

|

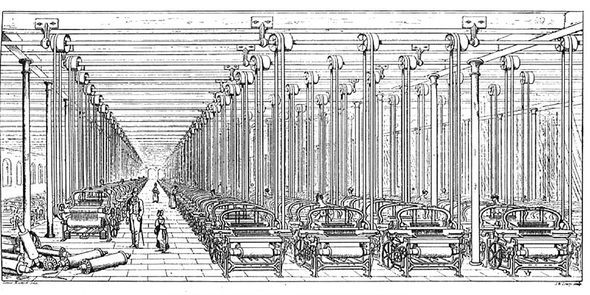

산업혁명 당시에 공장 시스템을 분석한 앤드류 유어는 공장이 노동자들의 생활수준과 교육수준을 향상시키며, 기계가 비싼 숙련노동을 값싼 비숙련노동으로 대체함으로써 이익을 가져다 준다고 주장했다. 그의 기술철학에서 기술발전의 궁극적 목표는 인간이 완전히 배제된 채로 가동되는 공장 시스템을 만드는 것이었다.

|

기술, 인간 돕는 ‘도구’에서 종속시키는 ‘기계’로

세상을 변형시킬 ‘인간 의지’ 각인되지만

때론 예측불가능한 방향으로 발전

꼼짝없이 예속 당한다

때문에 ‘기술에 대한 철학’이 필요하다

기술 속 사상/① 기술이란 무엇인가 그 동안 연재해온 ‘의학속 사상’이 지난 3월31일치 24회로 끝나고, 이번 호부터는 새 연재 ‘기술속 사상’을 시작합니다. 30여회 나갈 ‘기술속 사상’은 이 분야 전문가 10분의 글을 매주 한차례씩 싣게 됩니다. 앞서 의학속 사상에 참여해주신 강신익, 신동원, 여인석, 황상익 교수님께 깊이 감사드립니다. “문자기능을 없애주세요. 사랑하는 사람들이 다시 긴 연애편지를 쓰도록.” 최근에 화제가 되고 있는 무선통신회사의 광고 카피다. 광고는 “기술은 언제나 사람에게 지고 맙니다.”라는 가슴 찡한 메시지를 남기며 끝난다. 이 광고가 감동을 주는 이유는 그것의 진실성에 있다. 언제부터인가 사람들은 편지지에 꾹꾹 눌러 쓰는 연애편지를 쓰지 않게 되었다. 우리들 대부분이 중독이라고 할 만큼 핸드폰에 얽매여 있기 때문에 기술이 사람에게 진다는 광고 카피가 감동을 준다. 통신 서비스로 이익을 남기는 회사가 스스로의 서비스를 구매하지 말아 달라는 역설은 기술에 휴머니즘의 외피를 입힘으로써 이에 대한 작은 거부마저도 무력하게 만든다. 기술이란 대체 무엇인가? 핸드폰과 같은 형체가 있는 대상이나 통신 회사가 제공하는 무형의 서비스도 기술이다. 이러한 대상을 만들어내는 과정과 이 기초가 되는 공학 지식도 기술의 일부이다. 핸드폰이 상징하는 우리가 사는 세상도 넓은 의미의 기술로 포함되며, 핸드폰을 통해서 사람들의 관계를 바꾸려는 의지도 기술이다. 특히 주목해야 할 부분은 기술에 세상을 특정한 방식으로 변형시키는 의지가 각인되어 있다는 것이다. 기술은 대상, 과정, 지식, 상징, 의지라는 다섯 가지 층위가 다른 차원에서 존재한다.

이 중 ‘의지로서의 기술’은 조금 낯선 개념이다. 독일의 철학자 하이데거는 기술을 “인간이 자연세계와 관계를 맺는 특정한 방식” 혹은 “세상을 드러내는 양식”으로 정의했다. 기술의 본질은 사람들로 하여금 세상을 특정한 방식으로 보게 하는 데에 있다는 것인데, 하이데거는 기술이 세상의 모든 존재들을 계산가능성, 유용성, 효율성의 잣대로 평가해서 결국은 인간에게 도움이 되는 자원(리소스)으로 만드는 ‘의지’라고 간주한다. 존재들을 인간에게 유용한 자산으로 변형시키기 위해서는 이에 대한 지식이 필요한데, 이 임무를 수행하는 것이 과학이다. 하이데거의 입장에서 보면 기술이 과학을 낳았으며, 따라서 기술은 과학보다 선행한다. 기술, 사회적 권력관계 바꿔 과학과 기술의 관계에 대해서 꼭 하이데거의 입장을 받아들일 필요는 없다. 20세기 기술은 연관 과학의 발전을 기반으로 해서만 발전하는 것이 많다. 그렇지만 지금의 기술이 상당 정도 과학화되었다고 해도 기술에는 아직도 과학과 다른 점이 있다. 기술은 물질적 생산에 관련되어 있으며, 인위적으로 무엇을 만들고, 이를 통해서 인간의 가능성과 목적하는 바를 확장한다. 기술은 자원에 기초해서 자원을 확장하고, 과학의 응용만이 아닌 시행착오에서 복잡한 실험에 이르는 나름대로의 지식을 활용한다. 기술 디자인과 선택에는 경제, 정치, 문화적 고려가 개입하고, 이러한 경제, 정치, 문화적 요소는 기술에 의해 다시 형성되면서 변화한다. 우리가 기술을 만들지만, 기술은 우리 경험과 인간관계 및 사회적 권력관계를 바꿈으로써 우리를 새롭게 만든다. 어떤 기술은 인간 사회를 더 민주적으로 만드는 데 기여하지만, 다른 기술은 독재자의 권능을 강화한다. 라디오와 같은 동일한 기술이 어떻게, 누구에 의해, 어떤 환경에서 사용하는 가에 따라서 이렇게 다른 결과를 낳기도 한다. 그렇지만 아무리 민주적으로 사용하고 싶어도 그렇게 사용할 수 없는 기술도 있다. 핵무기를 평화적인 목적으로 사용하는 것은 낙타를 바늘구멍에 넣는 것 보다 힘들다. 내가 시계태엽을 감아야 시계가 작동하듯이 인간은 어떤 기술에 대해서는 이를 지배하고 통제하는 주인 노릇을 할 수 있다. 그렇지만 시계로 상징되는 시간의 노예 상태를 벗어나기 힘들 듯이, 어떤 기술에게는 꼼짝달싹 못하게 예속되어 버린다. 모든 기술이 예측불능인 것은 아니지만, 일부 기술의 궤적은 그것을 발명한 사람도 예측하기 힘든 방향으로 발전한다. 19세기 독일의 기술철학자 에른스트 캅은 모든 기술이 인간 몸의 연장(延長)이라고 주장했다. 갈고리, 그릇, 칼, 창, 노, 삽, 괭이와 같은 기술이 인간의 손, 이빨, 팔이 연장된 것이며, 철도는 인간 순환계의 연장이고, 전신과 같은 통신기술은 인간의 신경계의 연장이라는 것이다. 유명한 미디어학자 마샬 맥루헌도 텔레비전과 같은 미디어나 컴퓨터가 인간의 대뇌와 신경계의 연장이라고 보았다. 우리에게 잘 알려진 그의 저서 <미디어의 이해>(1964)에는 ‘인간의 연장’이라는 부제가 달려 있었다.

|

|

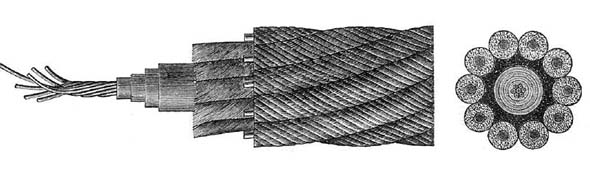

19세기 독일의 사상가 에른스트 캅은 전신 케이블과 같은 기술이 인간 신경계의 연장이라고 보았다. 그는 그림에서 보는 것과 같이 기술과 인체 사이의 유사성을 강조했다.

|

|

|

홍성욱/서울대 생명과학부 교수·과학기술학

|

기사공유하기