|

돌덩이 18만개·총 공사비 87만냥

큰돌 하나 옮기는데 소 40마리 동원

거중기 사용·노임 성과급제…

실사구시 정신으로 공기 8년 당겨

군데군데 의궤와 달리 복원

커버스토리/‘화성 성역 의궤’ 따라간 답사

경기문화재단(이사장 손학규)에서 최근 <화성성역의궤> 국역본을 3권으로 펴냈다. ‘의궤’란 조선시대 왕실에서 큰 행사가 있을 때 그 전말을 상세하게 기록한 책을 말한다. 화성성역의궤는 1793년(정조 17년) 12월에서 1793년(정조 20년) 10월까지 34개월에 걸친 화성과 행궁 축조의 시말을 총체적으로 기록해 후대에 참고하도록 했다.

10권으로 된 의궤는 권수에서 돌뜨기에서 낙성연까지 공정, 총감독인 총리대신 채제공부터 감독, 하급포졸까지 공사 담당자들의 이름과 작업일수를 기록하고, 화성 전체와 주요 건물들, 공사 도구의 그림을 곁들였다. 나머지 9권에서는 어제성화주략, 각종 보고서, 왕명과 각 직종의 장인 명단, 소요 자재, 경비 조달과 지출 등을 기록했다.

이번에 낸 국역본은 절판된 2001년판에 해제와 용어해설, 색인을 붙여 일반인이 쉽게 읽을 수 있도록 보완했다.

지난 2일 <화성성역의궤>의 내용을 확인하기 위해 수원 화성을 다녀왔다. 5743미터에 이르는 화성 일주, 최근 복원된 행궁으로 이어진 이날 답사는 3시간30분이 걸렸다. 경기문화재단 부설 기전문화재연구원 윤한택 전통문화실장이 도와주었다.

성은 둥글다. 어디서든 접근할 수 있고 한바퀴 돌면 그 자리다. 장안문에서 원운동에 끼어든 것은 그 문이 화성의 주문인 까닭.

철제 구름다리를 어깨에 걸친 장안문은 탈것 흐름 가운데 외롭다. 일렁이는 다리를 건너면 서늘한 누각. 협문을 통하면 장안문을 반원으로 감싼 옹성 위. 바깥쪽 담은 어른 키, 여느 성가퀴와 비슷하다. 안쪽 담은 총안이나 타구가 없을 뿐이다. 의궤는 성가퀴의 높이를 중키의 사람이 머리를 가릴 정도로 만들었다고 했지만 옹성 안쪽 담은 3척5촌으로 높이를 따로 명시하고 있다. 현재 안쪽 담은 까치발을 해도 정문 쪽이 보일까말까 할 정도다. 또 옹성 가운데 무지개문 바로 위 누각은 의궤의 그림에 보이지 않는 구조물. 본디 14×5×2척 크기의 ‘오성지’라는 방화수함이 있어야 할 자리다. 적병이 문에 불을 지를 경우 물을 쏟아 끌 수 있도록 한 것. 성곽 기초설계를 한 정약용이 유배 뒤 돌아와 원안에 없던 누각이 설치됐음을 지적한 것으로 보아 처음부터 만들어진 것으로 보인다. 둘레 5,743미터의 화성은 높이 5미터 안팎의 돌성. 서쪽 팔달산과 동쪽 평지에 걸쳐 버들잎 모양이다. 원래 큰문 4, 숨은문 5, 수문 2, 적대(성문 보호를 위한 돌출구조) 4, 노대(높이 지은 쇠뇌 발사대) 2, 공심돈(망루 겸 포대) 3, 봉돈(봉화대) 1, 치성(근접한 적을 감시·퇴치할수 있게 튀어나오게 쌓음) 8, 포(砲)루 5, 포루(치성에 대를 쌓고 지은 누각) 5, 포사(성안에 지은 포루) 3, 장대(높이 지은 지휘소) 2, 각루(높은 언덕에 지은 감시·휴식용 정자) 4개가 있었다. 정조 ‘반계수록’ 탐독 축성 기획 성 높이는 2장. 산 위에서는 1/5을 감할 수 있게 하였다. 그런데 이 많은 돌덩이는 어디서 났을까. 의궤는 화성부 서쪽 5리 떨어진 공석면의 숙지산 2곳, 거기서 5리 더 떨어진 여기산 2곳과 권동, 서성 터를 닦다 발견한 팔달산 왼쪽 등성이에서부터 남쪽으로 용도에 이르기까지 600~700보 석맥 등 6곳이 출처다. 서성의 한쪽 면은 제자리 돌을 썼다. 숙지산 돌은 강하면서 결이 가늘고, 권동과 여기산 돌은 부드러우면서 거칠다. 팔달산 것은 숙지산에 비해 강하고 여기산보다 거칠다. 숙지산 81100덩이, 여기산 62400덩이, 권동 30200덩이, 팔달산 13900덩이. 돌은 채석장에서 미리 다듬어 쓸데없는 무게를 덜었다. 돌덩이를 들어 옮기려 특별히 고안한 것이 거중기. 여러 개의 고정도르래와 움직도르래를 조합해 만들었다. 의궤는 “12000근의 큰돌을 불과 30명 장정으로 ‘아차’ 하는 사이에 움직여 한사람당 넉넉히 400근 감당할 수 있다”고 적었다. 이렇게 큰 돌은 소 40마리가 끄는 큰수레로 옮겼다. 중간크기 돌은 소 4~10마리가 끄는 평거를 쓰고 작은 것은 발차, 동차를 이용했다. 북동포루-북동치-북동적대-북서적대-북서포루-서북공심돈-화서문 성벽은 평지북성. 화서문 바깥쪽 무지개석 왼쪽 세번째 돌이 윗돌 무게를 이기지 못해 쩍 갈라졌다. 김준혁 화성사업소 학예연구사는 그곳에 사용한 숙지산 돌이 물러 세월을 이기지 못한 탓이라고 설명했다. 서북각로-서일치-서포루-서이치-서장대는 오르막 산성이다. 서북각루 위에는 소풍온 유치원 아이들 30명이 떼지어 올라 쿵쿵거리며 놀고 교사는 이를 무심하게 지켜보았다. 팔달산 정상에 세워진 서장대. 실직자가 지른 불로 2층 누각이 검게 그을리고 지붕이 푹 꺼졌다. 출입금지 노란 테이프 안쪽에서 인부들이 기와조각과 불탄 목재를 정리했다. 1995년에도 불이 난 이곳은 자동소화장치를 두어야 한다는 목소리가 높았으나 비용 때문에 못 갖춰 또 재난을 당했다. 수원시 화성사업소 쪽은 9월까지 해체복원할 계획인데 이참에 균형을 잃은 1, 2층 누각의 크기 대비를 맞출 예정이다. 의궤에는 치수가 나와있지 않지만 본래 2층 누각에 달렸던 ‘화성장대’ 편액(궁중유물박물관 보관)의 3미터에 맞추기로 했다.

|

|

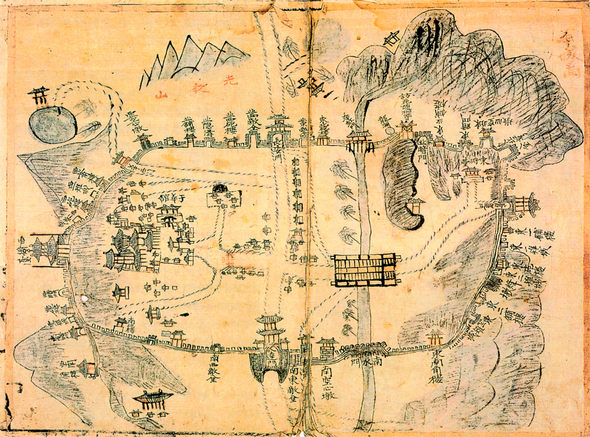

18세기 후반 성이 축조된 직후에 그려진 것으로 추정되는 화성도. 성곽의 각 시설물과 행궁이 자세히 그려져 있다. 특히 버드내에 놓인 커다란 다리가 인상적이고 서장대는 실제와 달리 성곽에 물려 있다.

|

광고

기사공유하기