|

|

기억의 일곱가지 죄악

대니얼 L. 샥터 지음. 박미자 옮김. 한승 펴냄. 1만5000원 |

기억은 분실·폐기·뒤섞임의 ‘생체도서관’

잊어버리거나 왜곡되거나 반복해서 떠오르거나

건망증으로 인한 빈자리에 좋은 생각 들어찰 수 있듯

“도움 주는 기능 위해 지불하는 대가”로 인식해야

도서관은 자료를 체계적으로 분류 저장하여 대출해 주는 것. 만일 빌릴 수 없다면 자료가 없어졌기 때문. 둔 곳을 모르거나 등록카드가 없어져도 못 빌려주기는 마찬가지. 엉키는 일도 있지 않을까. 등록카드와 자료가 일치하지 않아 엉뚱한 자료가 나올 수 있다. 또 엉뚱한 분류체계에 의해 자료가 재배열될 수도 있다. 사서에 따라 특정 주제가 부풀 수도 있고 급기야는 없던 자료가 생겨날지도 모른다.

기억은 일종의 생체 도서관. 거기서도 도서관과 흡사한 일이 벌어진다. 망실, 뒤엉킴, 조작은 도서관보다 더하다. 워낙 깊고 복잡하기 때문. “추억은 아름다운 것. 고통스런 기억은 잊으려네. 그래, 웃어야지. 웃음만을 기억할 테야. 옛일 생각하면 떠오르는, 아름다운 그 추억. 아름다운 그 추억.” 1970년대 유행한 바브라 스트라이샌드의 노래 ‘The way we were’ 가사처럼 현재가 과거를 줄세우기도 한다.

<기억의 일곱가지 죄악>(한승 펴냄)은 하버드대 대니얼 L. 샥터 교수가 말하는 기억의 세계다. 인지심리학자 답게 신경과학, 인지과학, 임상경험을 내세워 고대의 일곱 죄악에 빗댄다. 그는 기억의 왜곡을 소멸, 정신없음, 막힘 등 누락으로 생기는 오류와 오귀인 피암시성, 편향, 지속성 등 작위에 의해 빚어지는 오류로 나눈다.

소멸(transience)=기억은 시간의 흐름에 따라 사윈다. 1878년 헤르만 에빙하우스는 시간-기억의 관계를 수치화했다. 스스로 무의미한 철자목록을 외운 뒤 9시간이 지나 점검해보니 60%를 잊어버렸다. 한달이 지나니 75%를 잊었다. 망각이 대부분 초기에 발생하고 서서히 감소한다는 결론. 하루 뒤의 기억은 말 그대로 기록에 가깝지만 일주일 뒤의 기억은 특수한 것은 떨어져나가고 일반적인 것이 남는다. 소멸을 줄이는 대표적인 방법은 시각적 심상기억술과 부호화. 대니얼 샥터(Daniel Schacter)를 기억하고 싶다면, 사자떼에 싸여(Daniel in the lion’s den) 숨고싶은 통나무집(shack)를 바라보는 식으로 상상하라.

정신없음(absent-mindedness)=주의를 기울이지 않아 애초에 부호화가 제대로 되지 않았거나 기억 속에 있지만 인출이 안 되는 것. 안경을 어디 두었는지 몰라 헤매거나 스트라디바리우스를 승용차 지붕에 얹은채 운전하기가 그 예다. 과거 상기에 실패하면 기억을 못 믿게 되지만 점심약속처럼 미래계획을 잊으면 사람을 못 믿게 된다. 포스트잇이나 다른 기억 보조기구를 활용하는 방법 외에 뾰족수가 없다. 한가닥 기댈 데가 있다면 인지공학자.

‘의도하지 않은 표절’은 오귀인 때문

|

|

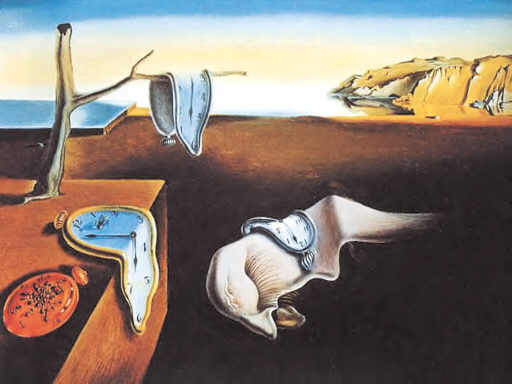

살바도르 달리(1904∼89)의 <기억의 영속성> 일부(1931). 생체 도서관인 기억 속에서는 별 희한한 일이 벌어진다. 흐려지고, 없어지고, 뒤엉키고, 때로는 새로운 사실이 만들어지기도 한다. 이 모든 것이 바람직하지 않게 여겨지지만 실제로는 생존을 위한 자연스런 메커니즘이다.

|

기사공유하기