|

|

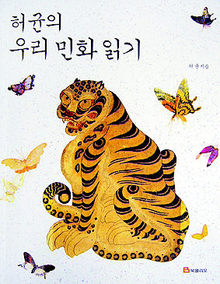

허균의 우리 민화 읽기

허균 지음. 북폴리오 펴냄, 1만5000원 |

민화란 ‘서민의 욕구’ 아닌 ‘서민적 욕구’ 담은 그림

복·장수·출세 등 세속적 욕망은 신분 초월

당시엔 그림 속 호랑이 ‘의미’ 중요할 뿐 ‘해학’ 관심없어

지금이야 우리가 마음 저 밑바닥에 있는 무의식이란 것이 우리를 지배하고 있다고 생각하지만, 프로이트가 무의식이란 말을 만들어내기 전까지 사람들은 무의식이 우리 머릿속에 있다고 생각하지 않았다. 민화도 마찬가지다. 민화란 말이 만들어진 뒤에야 우리는 조선 후기 이후 서민들의 정서를 담은 그림들을 ‘민화’라고 떠올리게 된 것이다. 조선시대 사람들은 민화란 말을 쓰지도 않았을 뿐더러 지금 우리가 민화라고 무리짓는 그림들을 하나의 범주로 구분하지도 않았다.

‘민화’라는 이름을 지금의 민화에 달아준 사람은, 우리 미술사에서 피해갈 수 없을 정도로 큰 영향을 끼친, 일본의 민예연구가 야나기 무네요시다. 야나기는 1929년 일본의 민속 그림에 민화란 이름을 붙였고, 마찬가지로 식민지 조선의 근대 서민적 그림을 조선민화로 통칭하면서 민화란 말을 만들어냈다. 그 이전까지 세화, 책가도, 문자도 등 개별적으로 존재하던 여러 그림들을 ‘민화’란 새로운 개념으로 묶은 것이다.

이런 점 때문에 미술계에서는 민화라는 말을 새로운 이름으로 갈아야 한다는 의견이 꾸준히 제기되어 왔다. 구체적으로 ‘겨레그림’이라고 부르자는 의견도 있었다. 하지만 대안으로 거론된 이름들은 ‘민화’란 단어를 뛰어넘지 못했다. 민화처럼 짧으면서도 이해하기 쉬운 이름이 아니었기 때문이다. 민화란 말은 분명 강한 힘을 지니고 있고, 실제 우리의 의식에 강하게 뿌리내렸다. 그래서 우리는 민화란 말이 아주 최근에 생겼는데도 무척이나 오래전부터 써온 말로 착각하곤 한다.

‘민화’라는 이름 붙인 건 일본인

|

|

연꽃은 유교에서 선비의 상징이지만 민화에서는 세속적 욕망을 상징하는 소재로 애용되었다. 민화 <연화도>에 나오는 아랫쪽의 물고기는 연꽃과 하나 되어 남녀의 행복과 부부 화목을 상징한다. 연밥을 쪼고 있는 새는 득남을 기원하는 의미한다. 씨앗을 얻는 것은 생명을 얻는 것이므로 잉태와 연결되는 것이다. 물밑 게와 새우는 딱딱한 껍질인 갑(甲)이 ‘갑을병정’에서 첫번째로 쓰이기도 하므로 ‘첫째’ ‘으뜸’을 의미한다.

|

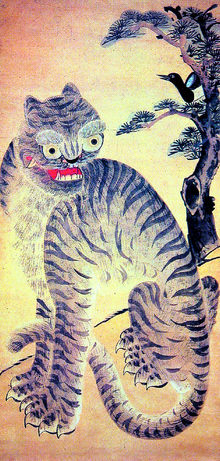

이처럼 민화가 그리 오래되지 않았는데도 현대인들이 민화에 대해 잘 모르는 것은 그 사이 사람들의 생활과 미의식이 엄청나게 바뀐 탓이다. 가령 민화의 대명사격인 까치호랑이 그림에 나오는 호랑이를 볼 때 현대인들은 맹수라는 고정관념을 깨는 모습 때문에 그림속 호랑이가 ‘해학적’이라고 느끼지만, 당시 사람들에게는 전혀 웃기지 않았다. 민화는 기술적 묘사나 예술성을 중시한 것이 아니라 그림에 등장하는 것들의 의미와 내용을 중시한 그림이고, 그래서 호랑이를 어떻게 그렸냐가 아니라 호랑이는 무슨 의미냐를 중시했다. 그래서 조선시대 사람들은 그림에 원하는 내용이 있는 것이 중요했지 호랑이 생김이 어딘가 모자라 보여도 개의치 않았다. 또한 작위적인 것보다 천연스러운 것을 아름답게 느끼는 미감을 지니고 있었으므로 민화속 호랑이 그림은 이상할 것도 없고 재미있을 것도 없었다고 한다.

|

기사공유하기