|

|

화려하지만 버거워보이는 깃털을 가진 수컷 공작의 모습은 쓸데없는 화소 경쟁과 두께 경쟁에 집착하는 휴대폰 제조업체들의 모습과 유사하다. 수컷 공작과 휴대폰 업체는 각각 암컷의 선택과 소비자의 선택을 받기 위해 그런 값비싼 신호들을 보내고 있다.

|

별도 자동차도 휴대폰도 심지어 머리 모양까지

기술 변화를 생물 진화론 개념으로 은유

돌연변이처럼 기술도 다양한 변수로 선택돼

자연·인공물 본질 달라도 작동원리 같지 않은가

기술 속 사상 /⑧ 기술 진화론 휴대폰 전쟁이 점입가경이다. “카메라 화소를 OO로 늘였다. OO 기능을 추가로 탑재했다. 두께를 몇 mm로 줄였다”라는 소식이 거의 한 달 단위로 들려온다. 바로 얼마 전에는 국내의 모 회사가 출시한 1천만 화소 휴대폰, 7mm 초박형 휴대폰이 세계 최초를 자랑하기도 했다. 그런데 이런 기사들의 제목은 약속이나 한 듯 거의 똑같다. “휴대폰 진화의 끝은 과연 어디인가?” 사실, ‘진화’라는 단어가 생물학의 울타리를 넘은 지는 꽤 오래됐다. 우리는 ‘별의 진화, ‘자동차의 진화’, 심지어 ‘머리 모양의 진화’를 말하기도 한다. 이때 ‘진화’는 진화생물학자들이 전문적으로 사용하는 좁은 의미의 용어가 아니다. 그저 어떤 대상들이 시간의 흐름에 따라 변하는 현상을 지칭하는 단어이다. 그래서 알고 보면 휴대폰의 ‘진화’는 휴대폰의 ‘변화’와 다를 바 없는 싱거운 제목이다. 하지만 여기에 기자들이 굳이 ‘진화’라는 단어를 쓴 것은 휴대폰이 ‘진보’하고 있다는 메시지를 전달하기 위해서 아닐까? 그러면 진화는 진보인가? ‘필요는 발명의 어머니’ 통념일뿐 기술을 진화론적인 시각에서 바라보는 것(‘기술 진화론’)은 기술의 본성과 역사, 그리고 트렌드를 이해하기 위한 매우 의미있는 시도이다. 이때 ‘진화’란 생물학 영역에서 주로 사용되는 좁은 의미의 개념이다. 약 150년 전 다윈은 ‘종의 기원’(1859)에서 자연선택에 의해 생물이 진화한다는 이론을 처음으로 제시했다. 그리고 자연선택이 작용하기 위해서는 변이들(다양성)이 존재해야하고, 그 변이들이 환경과의 적응 측면에서 정도차를 보여야 하며, 다음 세대로 전달되는 유전 메커니즘이 있어야 한다고 주장했다. 이런 자연선택의 원리가 생물계에서만 작동해야 한다는 법은 없다.

‘기술 진화론’이라고 하면 대체로 진화생물학에 등장하는 주요 용어와 개념들을 은유적으로 사용하여 기술 영역에 적용하려는 시도를 지칭한다. 즉, 기술 변화에 대한 진화론적 설명인 셈이다. 하지만 언뜻 보면 생물 진화론이 기술 현상에 곧바로 적용될 수 없는 것처럼 보인다. 가령, 생물 영역에서는 변이가 무작위적으로 발생한다고 알려져 있지만, 기술 영역에서는 의도적으로 설계되지 않는가? 또한 생물계에서는 자연선택이 일어지만 인공계에서는 인위선택이 일어나지 않는가? 또한 생명의 역사를 꼭 진보적이라고 말할 수 없는 반면, 기술은 점점 더 진보한다고 말할 수 있지 않은가? 기술 진화론에 시큰둥한 사람들은 기술의 출현과 생명의 변이는 근본적으로 다르다고 주장한다. 우리는 “필요는 발명의 어머니”라는 말을 자주 듣는다. 이동 중에도 통화를 할 필요성이 생겨서 휴대폰이 의도적으로 발명되었다는 식이다. 하지만 라마르크 진화론이 아닌 다윈 진화론에 따르면, 짧은 목, 긴 목, 좀 더 긴 목은 환경에 더 잘 적응할 필요성 때문에 생겨난 것이 아니라 무작위적인 돌연변이에 의해 생겨났고, 목이 긴 기린이 생존에 더 유리하기 때문에 선택되었다. 그렇다면 “필요는 (생물) 변이의 어머니”는 아니지 않는가? 기술사학자인 바살라는 ‘기술의 진화’(1988)라는 책에서 “필요는 발명의 어머니”가 통념일 뿐이라고 주장한다. 가령, 19세기 중엽에 영국의 한 도시에서는 500종의 망치가 있었고 미국에서는 굴뚝 불꽃 장치가 무려 1000종이나 존재했다는 것이다. 이런 현상은 우리가 필요 이상으로 발명에 집착한다는 것을 보여준다. 가까운 예들도 있다. 사용자 입장에서 휴대폰의 카메라를 천만 화소까지 늘려야 할 필요가 있는가? 용도에 따라 다소간의 차이가 있지만 대략 오륙백만 화소면 충분하다. 또한 두께가 7mm인 초박형 휴대폰이 과연 사용자에게 필요한가? 너무 얇으면 오히려 만족도가 떨어질 수 있다. 그런데도 휴대폰 회사들은 서로 군비경쟁을 한다. 바살라의 말대로 인간의 기술은 필요의 산물이 아니라 “잉여의 산물”이다. 따라서 통념과는 달리 변이가 발생하는 방식은 생물체나 기술이나 비슷하다. 폰카 경쟁은 수컷공작 꼬리 자랑

|

|

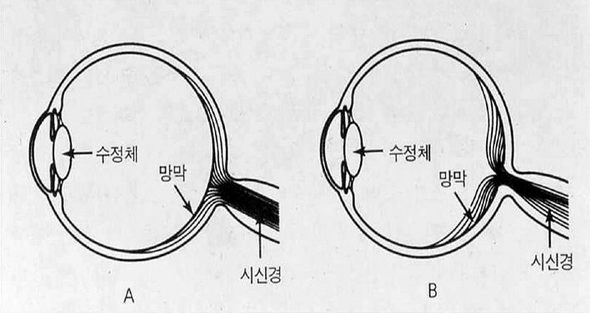

오징어 눈(왼쪽)은 시신경이 망막 뒤에, 인간의 눈은 시신경이 망막 위에 놓이도록 진화해 기능 차이가 난다.

|

|

|

장대익/ 한국과학기술원 인문사회과학부 대우교수

|

광고

기사공유하기