|

|

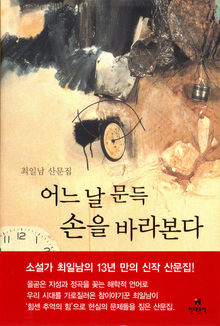

최일남 산문집 <어느 날 문득 손을 바라본다>

|

우리말의 ‘결과 질감’ 잘 살려 쓰는 글쟁이 최일남

부실한 모국어를 문학의 떡잎 삼은 ‘아픈 자의식’

작은 키에 얽힌 사연, 이어령과의 만남 등 회고

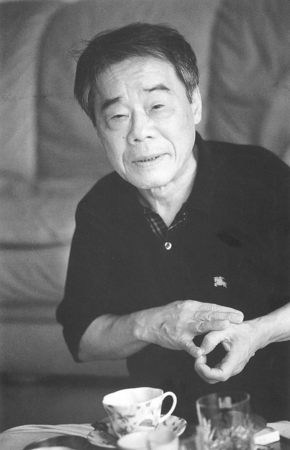

원로 소설가 최일남(74)씨가 13년 만의 새 산문집 <어느 날 문득 손을 바라본다>(현대문학)를 펴냈다. 소설에서나 신문 칼럼에서나 쫀득쫀득한 글맛으로 호가 난 작가이니 만치 산문들 역시 읽는 재미가 쑬쑬하다.

표제작은 작가로서 또 기자로서 평생을 글을 쓰며 살아 온 그이가 자신의 손, 특히 “오른손 가운데손가락에 삐주룩이 돋은 옹이”를 내려다보며 반추하는 손과 글쓰기에 관한 사색이다. 어린 시절의 몽당연필에서 시작해 촉을 갈아 끼우는 펜대와 붓대를 거쳐 볼펜과 만년필로 이어지는 필기도구의 변천사를 그의 손은 생생하게 기억하고 있다. 흥미로운 것은 머리의 명령을 때로 거부하고 제 길을 가는 손의 ‘고집’에 관한 이야기다. “머리가 제시한 단어를 어김없이 따라 쓰다가도, 맘에 들지 않으면 당장 이의를 제기하고 나선다. 이의를 다는 데 머물지 않고 이 말은 어떠냐는 투로, 대신할 대자 대안까지 곧잘 꺼내 보인다.” 손이 제시한 대안을 때론 받아들이고 때론 거부하기도 한다는 것이 작가의 설명.

<키로 말하면>은 작가의 작은 키에 얽힌 사연들이다. 작은 키에 유난히 민감했던 어린 시절에는 “세계 위인 중에서 키 작은 인물의 이름만 스무남은 명까지 외웠다.” 녹두장군, 강감찬, 채플린, 아인슈타인, 나폴레옹 등은 그 가운데 아직까지 기억에 남아 있는 몇몇이다. 초등학교 시절 내내 교실에서나 조회 서는 운동장에서나 맨 앞자리를 유지했던 처지를 두고 “눈앞에 거리끼는 것 없이 아침마다 시야가 확 트였다”고 쓰는 데서는 반어적 해학이 짚인다. 서울대 국문학과 학생 시절, 그 역시 단구(短軀)로 이름 높았던 국어학자 일석 이희승 선생과 키를 대보라던 친구의 부추김에 나란히 걸으며 키를 재 보았다는 일화도 재미지다. “같다는 둥 높다는 둥 양론이 분분했을망정 최소한 작다고는 아무도 안 했다고 기억한다.” 작가는 훗날 일석 선생의 주례로 결혼식을 올렸다. 주례와 신랑이 서로 푸근하고 만만했겠다.

<그게 글쎄 - 나의 데뷔작>은 1953년과 1956년에 걸쳐 잡지 <문예>와 <현대문학>에 2회 추천을 받아 등단하던 무렵의 정황이고, <라일락이나 마로니에>는 피난지 부산에서 신입생으로 등록하고서 1년여 뒤인 1953년 가을에야 지금의 대학로에 있는 동숭동 교사로 다니게 된 대학 시절 풍경이다. “박람강기”와 “막힘없이 좔좔 흐르는 언변”에 “반어적 해학”과 “탈국문과 수준의 앞서 가는 눈”이 빛나던 “놀라운 친구” “어령(李御寧)이”와의 만남, 문리과대학 바둑애호가 클럽과 당수애호가 클럽이 후원하던 샹송애호가 클럽 주최의 ‘파리 샹송의 오후’ 행사가 인상적이다. “어떻든 그립다. 별다른 의미가 없어 좋았던 그때 그 치기가.”

잘 저민 우리말 표현 ‘진국’

|

그러나 그것이 한갓 겸양의 말에 지나지 않음을 그의 글은 확인시켜 준다. 누가 뭐래도 그는 자기만의 문체를 가진 몇 안 되는 글쟁이에 속한다. 소설이든 칼럼이든 그의 글이 지니는 매력은 세상사와 인정세태를 바라보는 날카로우면서도 따뜻한 시선과 함께, 우리말의 결과 질감을 잘 살려 쓰는 특유의 문장에도 있다는 점만은 분명하다. <우리말의 폭과 깊이>라는 글에서 그는 우리말을 두고 이렇게 적고 있다. “아무려나 우리말은 네모반듯하기보다는 둥글넓적하고, 단단하기보다는 무른 편이다. 무엇보다도 대화 용어로 알맞다. 그리고 말꼬리를 슬쩍 비틀고 뒤집는 데 장기가 돋보여 차라리 연극적이다. 그것들을 요긴하게 뒷받침하는 소도구가 이른바 해학이요 속담이다.” 그는 또 “표현의 틈을 저밀 수 있는 데까지 저며 제일 정확한 놈을 골라내는 작업이 그만큼 어렵되, 그 과정을 거치면 진국을 맛볼 수 있다”고도 썼는데, 인용한 대목들은 고스란히 작가 자신이 구사하는 우리말의 특장을 설명하고 있다고 보아 무방하다. <전주비빔밥>이라는 글은 고향 전주의 전통 음식인 비빔밥과 콩나물해장국에 바쳐진다. ‘음식이 곧 고향’이라는 점에서 두 음식에 관한 자부심과 일말의 안타까움은 바로 고향에 대한 그의 태도를 대변하고 있다고 하겠다. “남들이 어릴 적 추억에 곁들여 은근히 제 고장 음식을 자랑할 때마다 넉넉한 마음으로 웃고 있으면 된다.(…)다른 지방으로 출장을 가라면 마뜩찮게 여기던 직장인이 전라도, 그중에서도 전주로 출장을 가라면 얼른 나선다는 소리를 들을 땐 일부러 겸양을 떤다.” 한마디로 여유가 있는 것이다. 비빔밥과 해장국이 있기 때문. “그러나 이제는 때때로 회의한다.” 입천장이 델 정도로 너무 뜨거운 콩나물해장국, 반숙란이나 날계란 등속을 곁들이는 전주비빔밥의 변모가 서운한 것이다. “아무리 ‘간사한 구미’를 좇을 수밖에 없다 하더라도 지킬 건 지키고 보탤 건 보태야 생명이 긴 음식으로 남을 수 있다.” 고향 향한 안타까움 ‘전주비빔밥’ <시몬 비젠탈의 질문>으로 마무리를 삼자. 비젠탈은 나치수용소에서 3년을 보내고 가까스로 살아남은 유대인이다. 수용소 시절 그의 앞에 어느 날 죽음을 앞둔 나치스 친위대원이 나타나 자신의 죄상을 고백하고 용서를 구한다. “당신이 대답해주지 않으면 저는 결코 마음 편히 죽지 못할 겁니다.” 그러나 비젠탈은 아무 말 없이 방을 나섰다. 비젠탈은 그때 용서했어야 했던가. ‘비젠탈 딜레마’라고도 불리는 이 곤혹스러운 질문을 우리 현실에 끌어와 작가는 이렇게 쓴다. 옳고 그름, 원칙과 반칙의 문제에 관해 어디까지나 올곧은 목소리를 잃지 않는 ‘참된 어른’의 면모를 보여주는 대목이다. “지난날의 숱한 양민 학살과 ‘광주’의 예에서 경험했듯이, 피해자만 있고 가해자는 없다. 용서할 준비는 되어 있는데 참회는 없다. 그것이 지금껏 겪은 한국적 과거사의 두드러진 특징이다.” 최재봉 문학전문기자 bong@hani.co.kr, 사진 한영희(사진작가)

기사공유하기