|

자료수집 2년, 자료분석 4년, 집필·퇴고2년

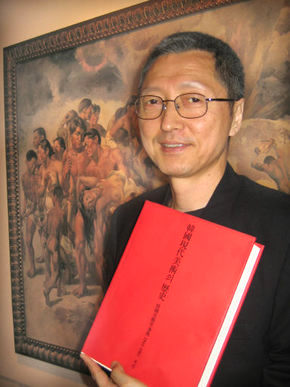

미술사가 최열씨 대작 ‘한국 현대미술의 역사’ / 일반인들은 모르고, 전문가들은 외면했던 역사. 전통 문화의 퇴조 속에 서구 사조를 어깨 너머로 받아들이며 가시밭길을 걸어온 19~20세기 중반 한국의 근현대 미술의 역사가 최근 온전한 기록과 해석을 단 통사책으로 갈무리되었다. 이 기념비적 저작은 최근 열화당에서 창립 35돌을 맞아 낸 917쪽짜리 <한국 현대미술의 역사>다. 저자인 미술사가 최열(50)씨는 야사나 개론서의 짤막한 설명 정도에 그쳤던 19~20세기 우리 미술사의 자락들을 붙잡고 14년여 동안 자료 수집과 집필을 거듭했다. 98년 19세기초부터 1945년까지 우리 미술 역사를 정리한 <한국 근대미술의 역사>를 쓴 데 이어 8년만에 해방~1961년 말을 다룬 후속 저술을 낼 수 있었다. “아무도 안해서 제가 한 거죠. 20세기가 다가도록 제대로 된 근대미술사 책이 없었고, 자료 축적이 안되어 있던 공백을 덮었다는 게 다행스럽습니다. 노안으로 눈이 흐려져 70년대초까지 미술사 작업을 후학에게 맡겨두게 된 것이 아쉽습니다.” 19~20세기 미술사 14년 투신, 총 917쪽…문헌목록만 700개실사구시 관점으로 비판적 분석, 반전미술 없다는 사실 재발견

준비하는 8년동안 1~2년 자료수집하고 3~4년여를 분석하고, 1년여 마무리 집필에 투자했다고 했다. 원고지 1만3천여장 분량의 이번 저술은 무엇보다 신문, 잡지 등의 문헌자료 등을 섭렵한 방대한 기록의 보고다. 전편과 합쳐 1919년부터 1961년까지 매년 이론활동, 미술가, 단체 및 교육, 전람회 등의 기본 세부 항목별로 미술활동을 정리했다. 각 연대별로 주를 단 신문, 잡지 문헌목록만 200개에서 700개를 헤아린다. “근대미술 지도로 만들고 싶었다”는 저자의 말처럼 책 속에 당시 주요 사건과 사조의 흐름 뿐 아니라 화단의 뒷 사정, 전람회 풍경, 담론 대결 등의 현장이 녹아들었다. 처음 발굴한 4·19 혁명과 5·16쿠데타 시기 화단 동향, 한국 전쟁 직후 부역자 색출 소동 등의 비화들은 집요한 자료수집과 분석 덕분에 사료가 될 수 있었다. “문헌자료의 비판적 분석을 통해 당대 미술사를 움직인 힘과 흐름을 따지는 실사구시의 관점을 견지했습니다. 막연한 서구 화풍 유입이 근대화라는 관점보다 19세기초부터 근대 미술의 역량이 자생했다는 내재적 발전론을 잣대로 삼았습니다. 문헌을 엄정한 잣대로 취사선택하며 객관적인 서술방법을 썼던 위창 오세창의 <근역서화징>, 한국 근대미술을 서구 사조 이식론과 자주적 근대화 역량론의 두축으로 풀어나간 석남 이경성 선생의 견해도 바탕이 되었죠.” 책에서는 과거 원로 작가들의 회고글 등의 진의를 따지는 비판적 독해로 당대 미술사의 진실을 접근해 들어간 부분들이 눈에 띈다. 50년대 전위파 추상작가들이 5·16군부세력에 기대어 국전에 영향력을 확대했다는 대목이나 서울대·홍대 파벌 구도를 만든 54년의 문화보호법 제정 전말, 50년대 초반 피난시절의 소그룹 운동에서 추상주의 미술의 싹이 텄다는 언급 등이 그렇다. 40~50년대 화단의 실세였던 화가 고희동을 권력주의자로 간주하는 집요한 비판도 그런 맥락이다. “전쟁과 분단을 겪었는데도, 이후 평화·반전 미술이 없었다는 사실에 놀랐습니다. 50년대 젊은 미술인들이 외쳤던 추상미술과 실존주의에 대한 인식 또한 기실 거의 무지에 가까왔어요. 냉전 유산이지만, 21세기 미술이 평화와 상생을 지향해야한다는 것을 필연적으로 암시해주는 대목이라고 봅니다.” 80년대 광주 자유미술인회, 민미협 창립에 관여했던 최씨는 참여미술 운동의 산 증인이다. 90~91년 국가보안법 위반혐의로 투옥되었던 그는 93년 한국 근대미술사학회 창립 산파역을 놓기도 했다. 서울대 등에서 시간강사로 뛰기도 하는 야인이지만 “우리 미술사는 관학이 아닌 선비의 산림, 예원에 바탕해 성장했다”는 생각으로 공부길을 재촉해왔다. 그는 “아놀드 하우저의 <문학과 예술의 사회사>처럼 한국 근대미술사를 사회사적으로 갈무리한 대중서를 쓰고 싶다”고 했다. 글·사진 노형석 기자 nuge@hani.co.kr

기사공유하기