등록 : 2006.07.27 21:52

수정 : 2006.07.28 15:43

|

|

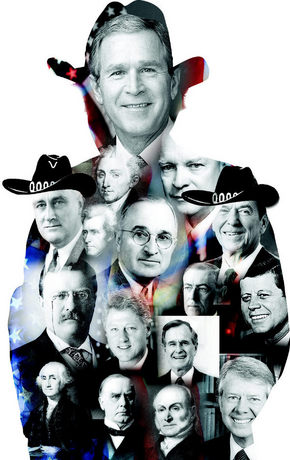

카우보이들의 외교사

깁봉중 지음. 푸른역사 펴냄. 1만8000원

|

1898년 이전은 ’대륙내 팽창사’ 이후는 ‘대륙밖 팽창사’

역대 ‘카우보이 대통령’들의 행적 추적

“미국은 특별한 제국 아니라 우연적 요소가 외교흐름 결정”

신흥 제국 미국이 기울어가던 스페인 제국을 쳐서 대서양과 태평양 식민지 및 이권들을 빼앗은 1898년 미-서전쟁 승리 직후 미 의회를 중심으로 ‘제국주의 논쟁’이 벌어졌다. 논란의 핵심은 필리핀 병합, 말하자면 식민지배가 타당하냐는 것이었는데 야당과 여당 일부에서 부당하다는 얘기들이 쏟아졌다. 이유 가운데 하나는 썩어빠진 유럽의 낡은 제국주의 국가들 악행을 뒤따라가는 건 미국 건국이념에도 어긋난다는 것이었다. 스페인을 공격한 명분 중의 명분이 스페인 폭정에 신음하는 쿠바나 필리핀 인민을 해방시키자는 인도주의였으니 그런 소리가 나올만했다. 또 하나는 인종적 편견인데, 필리핀을 식민화하면 값싼 필리핀산 상품들이 미국시장에 침투하고 필리핀인들이 몰려들어 아시아 유색인종의 이민을 막아온 이민법도 엉망으로 만들고 인종문제도 야기할 것이라는 주장이었다.

그때 미국내 반제국주의운동 중심지였던 보스턴의 ‘매사추세츠 역사학회’ 찰스 프랜시스 애덤스 회장도 식민지배 반대의 선봉에 섰다. 그는 프랑스가 미국 독립을 도왔는데 독립전쟁 뒤 프랑스가 그걸 빌미로 영국대신 미국을 식민지배하는 꼴 아니냐며, 마찬가지로 필리핀이 당분간 자치정부를 수립할 수 없을 것이라는 근거없는 가정을 앞세워 미국이 필리핀을 다시 속박한다는 게 얼마나 어리것은 짓이냐고 지적했다. 그러나 필리핀은 끝내 미국 식민지가 되고 말았다. 도덕론을 앞세우는 이상주의자들은 언제나 소수였고 대중은 무지, 무관심에서 벗어나지 못했다. 늘 그렇듯 제국주의자들은 그때 ‘자치정부를 구성해보지 못했던 필리핀이 미국의 통치를 받지 않는다면 무정부상태로 빠져들 것이며 이내 스페인 통치하에 있을 때보다 더욱 처참한 상태가 될 가능성이 크다’는 가소로운 주장을 폈다.

우리는 저 제국주의자들의 논법을 2차대전 종전 전후의 카이로선언이나 얄타회담, 모스크바 삼상회의 따위를 거치면서 신물나게 들었다. 그들이 한반도를 분단하고 신탁통치를 실시하기로 입을 맞춘 것도 다 그렇고 그런 이유 때문이었다. 더 거슬러올라가면 일본 제국주의자들이 조선을 침탈할 때 내세운 얘기도 저들 얘기를 빼닮지 않았던가.

|

|

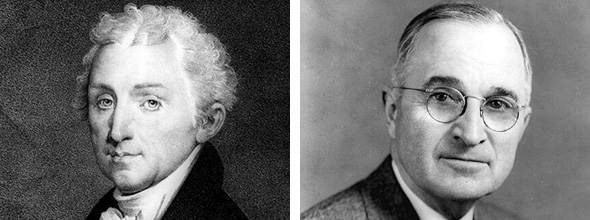

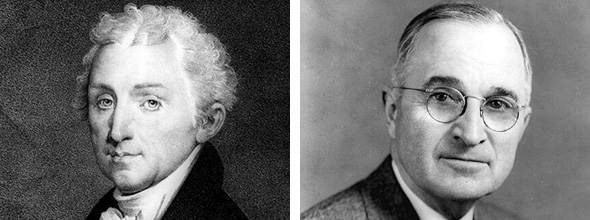

먼로(왼쪽)와 트루먼·미국의 유럽에 대한 불간섭의 원칙을 선언한 ‘먼로 독트린’(1823년)과 적극적인 간섭·개입 기조로 돌아선 ‘트루먼 독트린’(1947년)은 미국 외교사에서 가장 중요한 분기점을 이루는 양대 축이다.

|

<미국은 과연 특별한 나라인가?> 등을 통해 현대 미국 외교의 흐름을 집중 추적해온 김봉중 전남대 교수(사학)의 새 책 <카우보이들의 외교사-먼로주의에서 부시 독트린까지 미국의 외교전략>(푸른역사 펴냄)은 조지 워싱턴 초대 대통령 이후 미-서전쟁까지를 흔히 고립주의의 대명사로 알려진 ‘먼로 독트린’ 원칙이 대체로 관철된 시기로 잡는다. 1898년은 미국 외교사의 분수령이 되는 해였다. “이 해를 기준으로 그 이전과 그 이후의 미국외교가 뚜렷하게 구분되기 때문이다. 이 전의 미국 역사가 아메리카 대륙 내의 팽창사라면 이후는 대륙 밖으로의 팽창사였다.” 하지만 저자는 그렇다고 해서 미-서전쟁을 고립·중립주의와 대비되는 적극적인 대외 개입주의의 본격적인 출발점으로 잡고 있진 않다. 미-서전쟁과 이후 미국 대외팽창 개시기의 영웅 시어도어 루스벨트 대통령조차도 초대 워싱턴 이래의 고립·중립주의를 표방했고 그 뒤에도 정책적 반전이 되풀이되는 곡절들이 있었기 때문이다.

한결같은 제국의 식민지화 명분

미국의 패권적 개입정책이 본격화한 것은 1947년 3월 해리 트루먼 대통령이 소련과의 냉전을 선언한 ‘트루먼 독트린’ 이후다. “미국 외교사에서 가장 중요한 두 개의 독트린이 있다면 하나는 먼로 독트린(1823년)이고 다른 하나는 트루먼 독트린일 것이다. 이처럼 먼로 독트린의 시대와 트루먼 독트린의 시대로 구분하는 것은 자칫 미국 외교사를 단순화할 위험성이 있지만, 트루먼 독트린 이전의 미국 외교 주요 골격은 먼로주의의 비간섭·고립·중립이었고, 트루먼 독트린 이후는 적극적인 간섭·개입이 기조를 이루었다고 할 수 있다.”

워싱턴부터 조지 부시에 이르기까지 미국 역대 주요 대통령, 이들 카우보이의 구체적인 행적과 정책을 중심으로 미국 외교사를 살피고 있는 이 책에서 저자는 ‘역사의 도식화’, ‘극단적인 시각’에 대한 거부감을 강하게 표시하면서, 진행돼온 다양한 사실들을 있는 그대로 받아들이도록 독자들에게 당부한다. 현실의 정치적 입장이나 필요에 따라 미국이란 사회를 각자 자신들에게 유리한대로 해석하고 받아들이는 폐단을 경계한 것이리라.

거기에 기본적으로 동의하면서도, 한편으론 엄밀한 의미에서 어차피 객관적 역사란 애초에 존립 불가능한 게 아닌가 하는 생각도 든다.

저자는 말한다. “미국인들의 예외주의 혹은 ‘특별의식’은 세계 패권을 장악했던 역대 ‘제국’들이 보인 정서와 별다른 차이가 없다. 고대 아테네도 자신들의 정복은 신들이 부여한 사명과, 일반적이며 자연적인 법칙에 따라 수행한 것으로 자부했다. 로마제국도 마찬가지였으며, 근대 영국도 그랬다. 1931년 처칠은 영국은 결국 인도를 놓아주어야 하지만, 그것은 인도 사람들에게 ‘이루 헤아릴 수 없는 재난’을 가져올 것이라 걱정했다. 그는 오히려 영국이 인도와 아일랜드를 지배하는 것이 ‘이루 헤아릴 수 없는 재난’을 초래했다는 사실을 깨닫지 못했다. 자국에 특별한 자부심을 갖는 것은 제국의 일반적이며 공통적인 성질이다. 미국도 예외는 아니다.”

도식적으로 보지 말라 당부하지만

저자는 이를 “거대한 ‘제국’을 움직이는 어떤 거대한 원칙이나 이데올로기, 혹은 거대한 메커니즘은 존재하지 않았다. 미국은 특별한 제국이 아니다. 미국 외교사를 살펴볼 때 오히려 미국은 지극히 어설픈 제국이었다.”는 마무리 글로 연결시킨다. 당시 대내외 상황이나 국민정서, 여론, 권력자들 특성 등 그때그때의 우연적 요소들이 외교흐름의 결정인자라는 것, 따라서 도식적으로 보면 진실을 놓친다는 것을 설파하고 있다. 하지만 ‘일반적이고 공통적인 성질’은 제국들간에는 서로 별로 다를 바 없는 평범함의 징표일 수도 있지만 제국과 비제국간에는 그것이야말로 제국만의 ‘거대한 원칙이나 이데올로기, 혹은 거대한 메커니즘’이자 특별함의 징표가 아닐까.

한승동 선임기자 sdhan@hani.co.kr

광고

기사공유하기