|

|

조선의 문화공간 1·2·3·4

이종묵 지음. 휴머니스트 펴냄. 각권 2만~2만3000원 |

고서 속 시문 따라 10년간 명인들의 땅 순례

“산수는 만나야 할 사람을 만나야 드러나”

그들이 아끼고 사랑한 공간의 기억 재생

마음은 시를 빌어 말할 수 있고 소설은 인물을 빌어 말할 수 있다. 그러나 고가의 풍경, 마을 어귀의 고목, 이끼 낀 골짜기는 말과 친숙하지 않다. 하나의 이름이나 한 장의 사진에 담겨지면서 우리 곁을 스쳐지나가기 쉽다. 한 컷의 풍경으로 존재하면서, 포장도로에 묻히는 옛길처럼 가뭇없이 사라져가곤 한다.

이종묵 교수(서울대 국문과)가 쓴 <조선의 문화공간>(전4책)이 세상에 나왔다. 고목이 그렇듯, 인생과 역사도 시간을 타고 흔들리다 보면 풍경처럼 정지하다 이내 망각으로 빠져든다. 사랑했던 어머니의 주검도 때가 되면 보내고 가지 않던가? 하지만 이 책은 풍경에 혀를 달고 땅에 입을 붙여 스스로가 재생할 수 있는 힘을 주었다. ‘조선시대 문인의 땅과 삶에 대한 문화사’라는 부제 그대로, 묻혀져 가는 조선 땅의 풍경들로부터 조선의 문화사를 구현해내고 있다.

이 책은 조선 초기부터 후기까지 500년의 역사를 포괄한다. 그러면서 각 시대를 풍미했던 사대부 87인 및 그들과 교감했던 1872인의 자취를 드러내어 조선이 잉태하고 성장시킨 풍경의 대하(大河)를 그렸다. 옛것을 좋아하는 저자는 지난 10년간 고서 속의 옛 시문을 읽어가며 사라지지 말아야 할 사람의 땅을 찾아 즐겁게 여기까지 왔다고 한다. 송나라의 양만리(楊萬里)가 “내 사는 곳에 산이 없었던 적은 있지만 내 눈에 산이 없었던 적은 없다”고 했던 것처럼, 그도 조선의 땅과 사람을 시야에서 거둔 적이 없었던 듯하다.

땅과 사람을 이해하기 위해 이 책은 지역에 따라 편차를 정하는 여행안내서의 격식을 따르지 않는다. 그 대신, 처한 환경과 시대에 따라 사랑한 땅과 살아간 방식이 다름을 존중하여 시대에 따라 권을 나누고 처지에 따라 장을 엮는다. 시대의 환경에 대응한 땅의 빛깔과 인간의 저력을 문화공간을 이해하는 기준으로 삼은 것이다.

제1책 ‘조선초기-태평성세와 그 균열’에서는 조선 개국 후의 성세에서부터 사화로 인한 유배시대까지를 다룬다. 도성에 끌어들인 산수와 성 바깥 한강변의 누정, 유배지의 풍정과 강학공간의 절조가 차례로 드러나면서 조선초기에 부상한 문화공간과 그 의미를 짚는다. 제2책 ‘조선중기-귀거래와 안분’에서는 선조대에서 광해군대까지를 대상으로 삼는다. 자의와 타의에 의한 귀거래, 그리고 그곳에서 수양과 풍류를 이룬 명사들의 현장을 찾는다. 제3책 ‘조선중기-나아감과 물러남’에서는 광해군과 인조대에 영욕을 거친 문인과 이후 17세기 사상계와 문화계를 주도한 명인들의 땅을 탐방한다. 공간을 빌어 시대의 파란과 인간의 운명을 함께 전한다. 제4책 ‘조선후기-내가 좋아 사는 삶’은 18~19세기에 문학, 학문, 예술을 빛낸 문인들의 이야기다. 벌열가의 화려한 원림에서부터 예술가의 궁벽한 땅에 이르기까지, 학문과 예술로서 채워나간 소망과 투혼의 현장을 답사한다.

87인 사대부와 풍경의 ‘대하소설’

|

|

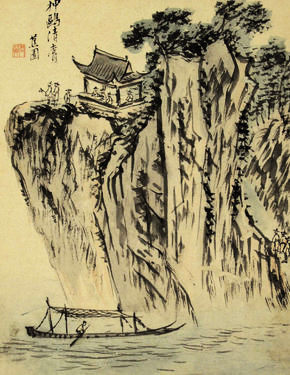

압구청상. 그림 왼쪽 위의 이 글은 아무 욕심이 없어 갈매기와 벗이 되는 압구정에서 맑은 경치를 즐긴다는 뜻. 김석신의 작품. 세조·예종·성종 세 임금을 섬긴 권신 한명회는 지금의 동호대교 남쪽 압구정동 현대아파트가 들어선 자리에 압구정이라는 정자를 짓고 신숙주, 서거정, 권람 등과 자주 어울렸다. 휴머니스트 제공

|

기사공유하기