등록 : 2006.08.04 19:14

수정 : 2006.08.04 19:14

|

|

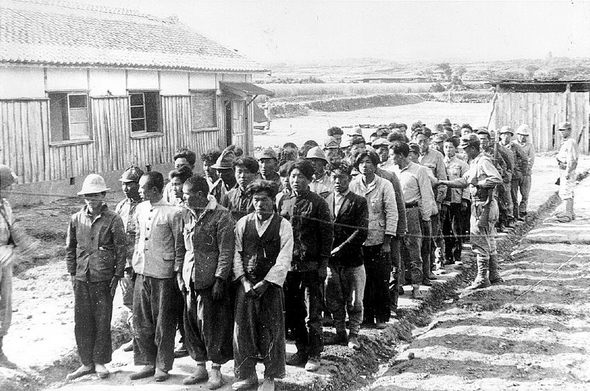

1948년 11월, 이른바 ‘좌익분자’로 몰려 체포된 뒤, 심문을 받기 위해 대기중인 제주 사람들. 사진제공 <문학과지성사>

|

권귀숙씨 ‘기억의 정치’서 증언 비교·분석으로 미래 찾기

〈기억의 정치〉(문학과지성사 펴냄)는 제주 4·3에 대한 책이다. 다만 해방정국의 제주에서 어떤 일이 일어났는지를 고발하는 것과는 거리가 있다. 제주 사람들이 4·3을 어떻게 ‘기억하고 있는지’가 지은이의 주된 관심이다. 권귀숙 탐라문화연구소 연구원의 이 책은 그런 점에서 4·3의 과거가 아니라 한국 사회과학의 미래를 위해 기억돼야 할 책이다.

그가 4·3을 읽어가는 틀은 “기억이 형성·전수·재현되는 사회적 과정에 관심을 두는” ‘기억의 사회학’이다. 가장 흥미로운 대목은 그동안의 구술, 증언, 문헌 자료 등을 종합적으로 분석한 결과, 경찰·군인·서북청년단·(좌익)무장대·주민 등의 기억이 서로 다르다는 점을 실증하는 부분이다.

경찰은 민간인 죽음의 책임이 군인이나 서북청년단에 있다고 기억하고, 군인은 반대로 경찰을 주민학살의 책임자로 기억한다. 특히 군인들은 제주 출신 군인과 육지 출신 군인을 구분하고, 나아가 일본군 지원병 출신 군인을 분리한 뒤, 이들에게 학살의 책임을 넘긴다. 서북청년단은 군인과 경찰에게 진압의 책임이 있고 자신들은 제주 지역의 정치적 싸움에 이용당했다고 기억한다. 무장대는 자신들이 공산주의자가 아니었고 도망다니며 대피한 피해자였다고 회고한다. ‘기억 속에서’ 이들 모두는 누군가에게 이용당했거나 스스로도 공포에 떨었던 피해자다.

주민들은 이들 모두를 가해자로 기억하는 동시에, 특히 함께 살던 이웃의 밀고자도 학살자로 기억하고 있다. 이들의 엇갈리는 증언을 비교·분석하는 대목이 이 책의 백미다. 권 연구원은 “이 사태를 설명해온 ‘공산당 폭동론’ 또는 ‘민중항쟁론’ 등에서는 가해자와 피해자가 누구인지를 분명하게 조명했지만, 보통 사람들의 기억에서는 명확하게 구별되지 않고, 모두 피해자로서 사회적 기억을 형성하고 있다”고 설명했다.

대량학살이 어떻게 이뤄지는지를 분석한 대목도 흥미롭다. 권 연구원은 ‘우리’와 ‘그들’을 구별하는 경계짓기, ‘그들’을 인간이 아닌 존재로 비하하는 비인간화, 모든 개인을 조직의 명령에 복종하게 만드는 조직화, 공격을 기계적·반복적인 일상의 일로 바꾸는 일상화 등의 단계별 과정을 통해 제주 4·3의 대량학살이 일어났다고 분석했다.

이와 관련해 당시의 경계짓기가 ‘죄인’이라는 꼬리표와 관련된 것이라고 지적하는 대목도 재밌다. “국가에 대한 죄인은 가족까지 처벌해야 하고, 이를 단죄하는 것은 충성”인 것으로 받아들여지던 정서가 대량학살을 가능케 한 문화적 토양이었다는 것이다. 흔히 ‘빨갱이 사냥’으로 이해됐던 4·3에 대한 새로운 접근법이기도 하다. 권 연구원은 아울러 “가족에 해를 끼친 이에 대한 보복은 명예로운 것으로 간주되고, 재보복을 근절하기 위해서는 더욱 강도높은 행위가 수반”되던 심리가 대량학살에 함께 작용했다고 분석했다.

90년대 초부터 제주도에 살면서 지역 주민들의 일상과 역사에 천착하며 사회학의 새로운 방법론을 개척해온 권 연구원은 “4·3은 과거의 사건이 아니라 앞으로도 일어날 수 있는 일”이라며 “평화를 위한 기억의 전수가 학살의 예방을 위한 필수조건”이라고 설명했다.

안수찬 기자

광고

기사공유하기