|

|

바보 만들기-왜 우리는 교육을 받을수록 멍청해지는가

존 테일러 개토 지음. 김기협 옮김. 민들레 펴냄. 7500원

|

토막낸 추상적인 지식을 던지고

아이들의 능력을 되레 줄어들게 하고

무엇보다 스스로 주인되는 삶을 국가에 돌리는…

제도적 학교의 해체를 부르짖는다

집에서만의 교육이 아이들에겐 더 낫다며

아이들의 정서가 황폐해지고, 실생활과 동떨어진 답을 달달 외워야 하고, 스스로 자신의 주인이 되지 못한 채 시간에 떠밀려가는 것을 지켜보면서 ‘학교교육’ 제도 자체를 회의해 보지는 않았는가. 국가를 등에 업은 이 괴물한테 아이들이 속절없이 망가지는 현실에 절망한 적은 없는가.

‘왜 우리는 교육을 받을수록 멍청해지는가’라는 부제를 단 <바보 만들기>(김기협 옮김, 민들레 펴냄)에서 지은이 존 개토는 ‘학교교육 제도는 드라큘라’라고 극언한다. 지은이는 뉴욕 공립학교에서 26년 동안 교사를 지낸 인물. 뉴욕시와 뉴욕주에서 주는 ‘올해의 교사’ 상을 받는 자리에서 한 연설이 이 책의 뼈대다. 지은이가 이실직고하는 ‘교사들의 일곱 가지 죄’, 즉 학교의 죄는 차라리 섬뜩하다.

첫째, 학교는 만사를 텔레비전 편성표처럼 해체하여 상호 연관성을 파괴한다. 학생들이 참된 열정을 가지고 사회에 나서는 대신 경제학, 사회학, 자연과학 등 전문용어 가득한 공구상자를 들고 나가기 바란다.

둘째, 학교는 아이들한테 번호와 상호견제로써 교실에 갇혀있는 것을 좋아하거나 적어도 말썽을 피지 못하게 만든다. 우열의 잣대로 피라미드 속 돌덩이처럼 정해진 자기 위치를 가지도록 길들인다.

셋째, 수업 외 어떤 것에도 지나친 관심을 갖지 않도록 만든다. 하지만 종이 땡 울리면 즉각 손을 떼도록 하여 어떤 일도 끝을 볼 만한 가치가 없다고 가르친다.

넷째, 동그라미-곱표, 상-벌로 아이들이 각자의 의지를 버리고 목표가 정해진 지휘체계에 따르도록 한다. 개성이란 암적 존재여서 통제력을 위협하면 신속 정확하게 교정조처한다.

다섯째, 스스로 뭘 할지 몰라 시키는 일만 하게 만든다. 즉 다른 사람이 자기 인생의 의미를 정해주도록 기다리는 인간형을 양성한다. 우수한 학생이란 시키는 것을 잘 따른다는 의미다.

여섯째, 통지표 즉, 타인의 판단에 따라 자신의 가치, 자신의 미래를 결정하도록 만든다.

일곱째, 아이들에게 자기만의 공간과 시간을 갖지 못하도록 한다. 쉬는 시간을 300초로 제한해 우정이 생길 소지를 막고 고자질을 장려하며 숙제라는 이름으로 집안까지 규제한다.

종소리 줄세우기…누구를 위한?

|

|

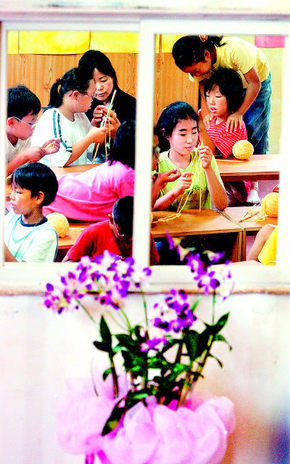

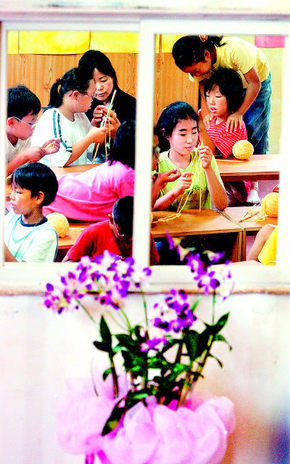

학교교육 12년을 이수한 아이들은 본디 창의성을 잃고 ‘시키면 시키는대로 하는 인간’ ‘공구상자를 든 충량한 시민’이 되어 학교문을 나선다. 지역 대안학교나 홈스쿨링은 이런 제도교육의 맹점을 타개하려는 작은 몸부림이다. 사진은 하남 대안학교 실꾸리 뜨게질 수업. <한겨레> 자료사진

|

지은이가 학교교육에 회의를 품게 된 것은 창의성, 정의감, 너그러움, 용기 같은 특장이 예정설처럼 숭상해온 지능과는 무관하게 엉뚱한 아이들한테서 나타나는 것을 보면서부터. 자신이 월급 타먹으며 아이들의 능력을 늘려주기는 커녕 줄여주는 것은 아닌가 하는 생각이 들었다. 그러면서 종소리, 교실에 가두기, 줄세우기, 또래 모아놓기, 혼자 있지 못하게 하기 등이 누군가 꾸며놓은 것 같은 의혹이 솟았다는 것이다.

현재 미국의 비틀린 학교교육은 다름아닌 이식된 프러시아 교육시스템에게 기인한다. 프러시아의 학교교육은 1806년 정예군이 나폴레옹의 미숙한 군대한테 완패하면서 태동했다. 피히테가 ‘독일국민에게 고함’에서 교육의 필요성을 주창함에 따라 강제적인 학교교육 시작되었다. 그들이 염두에 둔 것은 명령에 복종하는 군인, 고분고분한 노동자, 순종적인 공무원 또는 중요한 문제에 대해 비슷하게 생각하는 길들여진 시민이었다. 이러한 계획에 들어맞도록 하는 방법은 하나의 생각을 여러 과목으로, 그 과목을 또 작은 부분으로 토막내기다. 교사는 학생들이 전체를 알 수 없도록 추상적인 지식을 던져준다. 그럼으로써 스스로 생각하는 능력을 없애 국가가 아이들의 부모가 되고 국가가 가정의 주인이 되었다. 미국은 1852년께 프러시아 교육제도를 채택하여 유학파 스탠리 홀에 이은 존 듀이가 이 제도를 굳혔다. 한국 역시 존 듀이의 교육론을 금과옥조로 받들어 모시고 미국 유학파가 교육계를 비롯한 요직을 차지하고 있지 않은가.

오늘 날 학교는 12년동안 아이들을 깔고앉아 이런 식으로 가르침으로써 그들은 △어른들의 세계나 미래에 대한 관심이 없게 △집중하는 능력을 잃고 갖가지 장난감과 폭력에 탐닉하게 △혼자 있는 것을 싫어하고 성정이 잔인하게 △의존적이며 수동적이게 △예상치 못한 일 앞에서는 겁쟁이가 되게끔 만들었다. 그 결과로 드러나는 현상은 마약, 자살, 이혼, 폭력.

프러시아에서 이식된 비틀린 교육

하릴없이 이를 지켜봐야만 하는가.

지은이는 교육은 물감을 덧입히는 그림이기보다는 떼어냄으로써 내재하는 형상을 구현하는 조각에 가깝다고 본다. 하여, 아이들의 머리통에 전문지식을 부어넣는 입장을 버림과 동시에 내재된 재능의 구현을 막는 요인을 제거해야 한다고 본다. 그러려면 아이들을 총체적으로 신뢰해야 한다. 실수를 저지르고 바로잡을 기회를 줌으로써 겁쟁이처럼 흉내에 그치지 않도록 해야 한다. 더 궁극적으로는 어떤 것이 공부할 가치가 있는지, 무엇이 삶에서 중요한지를 스스로 생각하게 만들어야 한다. 문제는 현행 교육제도의 담임자들이 이를 풀 수 없다는 점이다. 이들은 기득권자로서 해결하려는 동기가 없을 뿐더러 오히려 변화를 막으려 쌍지팡이를 짚는다.

지은이의 생각은 이렇다.

‘학교는 가정과 사회를 취약하게 만든다. 부모와 자식 사이의 활발한 접촉을 막고, 건전한 가정을 이루는데 필요한 시간을 빨아먹는 흡혈귀다. 제도적 학교를 해체하자. 교사자격제도를 없애자. 가르치고 싶은 사람들이 배우고 싶은 사람들을 찾아 재주껏 가르치게 하자. 교육이란 사업을 개인의 일로 만들자. 자유시장 원리에 맡기자. 적어도 학교는 확대돼서는 안된다.’

대안으로서 1629년 식민지시대 뉴잉글랜드 세일럼 마을의 청교도 교회를 예로 든다. 교회는 따로 목사를 두지 않고 회중들이 알아서 했다. 설교는 그곳 사람이 그곳 일을 가지고 했다. 회중 각자가 자신의 사제가 되었다. 지역 대안학교나 홈스쿨링을 넌지시 말하고 있다. 집에서만 교육받은 아이들이 정규학교를 보낸 또래 아이들보다 사고력에서 5~10년 앞선다고 하면서. 임종업 기자 blitz@hani.co.kr

광고

기사공유하기