|

|

한시기행

심경호 지음. 이가서 펴냄. 2만5000원

|

길을 떠나보자 ‘시’와 ‘화’가 우거진 한시의 숲으로 그 길을 따라 걷다보면 시간과 공간의 경계가 가뭇없이 사라지고 선인들이 다가와 조곤조곤 옛이야기를 들려준다

산과 물은 스스로 그러하다. 무른 흙은 흘러서 들이 되고 굳은 땅은 솟아서 메를 이룬다. 바위는 제 자리에서 누천년 무던하고 흘러서 고인 흙은 식물을 키워 땅을 덮는다. 네발짐승과 날짐승이 그 잎새와 뿌리와 열매를 취하여 번식한 즉 역시 스스로 그러하다. 산허리 토끼와 노루의 길이 땅을 해치 아니하고 하늘길 또한 가벼운 새 터럭 움직임뿐이다.

사람은 이와 달라서 돌을 깨 도끼를 만들고 흙을 뒤집어 길을 낸다. 그 수효가 많아지매 땅을 헤치고 짜내고 비틀어 황폐케 함이 우심하고 그들로부터 나온 것들로 인해 물과 공기의 오염이 심각하다. 나아가 서로 적대하여 싸우기를 자주하니 습속과 제도가 험악해짐이라. 이에 ‘사람들’은 스스로 그러하지 못함의 본보기가 되었다.

이럴진대 고민하는 자는 스스로 그러한 데로 들어가기를 꾀하니, 그 방식의 하나가 기행이다. 이는 삶터를 떠나 길에 머물거나, 산과 물에 들어감을 일컫는다. 신발을 벗어 흙에 대이고 벗은 발을 물에 담금과 같아서 스스로 그러함에 접근하는 몸짓이다.

땀과 물에 고인 역사의 속삭임

행자가 많고 그에 관한 글월이 많음이 어찌 이와 무관하겠는가. 세상 삶이 흉흉하고 고달플수록 행자는 늘어나 땅과 하늘 길은 그런 사람들로 가득하고 산과 물 또한 그들로 인하여 북적일 터이다. 스스로 그러함의 경계에 들려는 몸짓들이 유행을 넘어 광풍이라 할지니 산과 물이 그들의 무게에 짓눌려 뭉그러지고 더렵혀져 신음은 고함으로 바뀔 지경이다.

그렇다면 <한시기행>(심경호 지음, 이가서 펴냄)은 기행문이 차고넘침에 또 다른 물 한 바가지를 더하는 짓은 아닐까.

300책이 넘는 <한국문집총간>에서 국토산하의 풍광과 시정의 인심·풍속을 노래한 시(詩)와 화(話)를 뽑아내 500쪽 두툼한 책으로 엮었으니 전국 팔도는 물론 옛 도읍들과 백두, 금강 명산을 아우르고 있다. 지은이는 한시와 더불어 전국을 주유코자 한다.

그가 이끄는 길은 흙길도 아스팔트도 쇳길이 아니요, 퀘퀘한 시와 화의 총림(叢林)으로 난 길이다. 아무리 그 길을 다녀도 땅과 물을 어지럽히지 않거니와 되레 땅과 물에 고인 오랜 역사를 엿들을 수 있어 그에 대한 정이 새록새록 돋지 않겠는가. 그 곳은 다니는 사람이 적어서 수풀이 우긋하여 길이 묻힐 지경인지라, 지은이의 유혹은 그 솔길이 밟히고 뭉그러지기를 바람과 다르지 않다. 그를 따라 걸으면 시간과 공간의 경계가 가뭇없이 사라지고 오래전 전혀 다른 문자기호를 쓰던 사람들이 어느 새 다가와 도반이 되어 조곤조곤 옛 이야기를 들려준다.

|

|

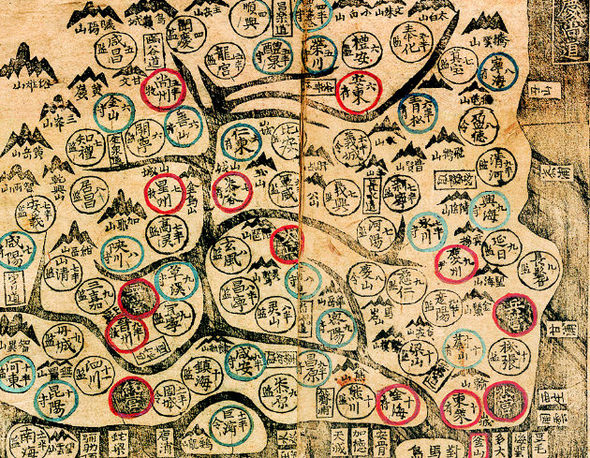

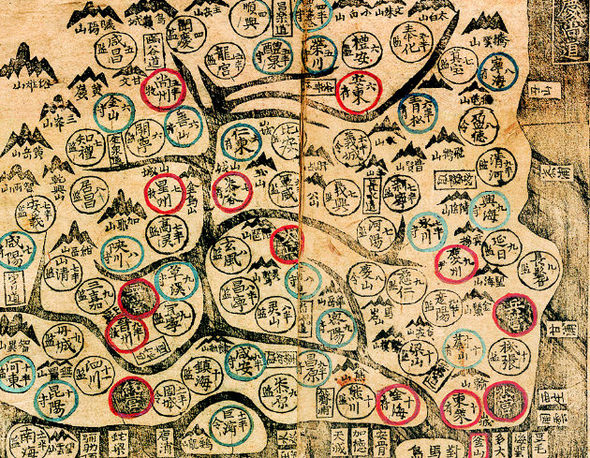

한문은 조선말기까지 사상과 정서의 주된 기표체제였다. 현재는 일부 연구자를 제외하고는 맥이 끊긴 상태. 전래의 문집 곳곳에 산재한 시와 화를 정리하는 작업은 국역작업과 더불어 맥잇기 노력이다. 일은 많은데 손이 적은 곳이 그곳이고 작은 노력이 표나는 데 역시 그곳이다. 사진은 ‘천하중국조선팔도지총도서’. 왼쪽 아래 하동, 그 위에 지리산이 표시돼 있다.

|

기이한 것은 한시의 영역이 남북 분단 이전의 세상인지라, 평양과 개성의 인정을 말하고 금강·백두에 섰던 이들의 해타를 운위함에 어색함이 없다.

삼천리 조선팔도 유람 욕심을 누그려 북에서 남으로 몇몇 산자락에 들어 마음이 가난했던 고인의 자취를 더듬어 보자.

人生四十太支離/貧病相隨暫不移/最恨水窮山盡處/任情歌曲亦難爲(인생 사십이 너무도 지루하다/병과 가난 잠시도 떨어지지 않네/한스럽구나, 물도 산도 다한 곳에서조차/노래도 마음껏 못한다는 것이)(신채호(1880~1936), 백두산 도중)

백두산을 오른 신채호 선생이 물과 산이 다한 땅에 이르러 속절없는 자신을 돌아보면서 나라잃은 설움을 토하고 있다. 그가 1914년 무렵 블라디보스토크에 망명하여 <권업신문>을 만들다 강제 폐간된 직후 남북 만주와 백두산 등 민족의 고대 활동무대를 더틀 때 지은 시로 보인다.

皆骨山頭望八垠/大千초(召+책받침)遞隔風塵/欲傾東海添春酒/醉盡환(갓 밑에 王 떼어낸 環)中億萬人(개골산 정상에서 온 세상을 바라보니/광대무변의 대천세계가 풍진을 떠나 있군./동해의 물을 길어다가 봄 술을 담아내어/이 세상 억만 사람을 취하게 하련다)(임숙영(광해군때 시인), 비로봉에 올라)

낭림산맥을 거쳐 동해의 산줄기를 내려오다 ‘아!’ 하고 탄사가 나올 즈음이면 금강산인 줄 안다. 계를 부어서라도, 젊은 등에 업혀서라도 한번은 가고싶은 곳. 일망무제 봉우리의 높이와 시인의 기개가 보이지 않는가. 이제 더 남쪽으로 가려면 총든 병사들의 심문을 거쳐야 한다.

내면으로 향하는 시선

지팡이 짚고 흰 구름 속으로 들어가서/긴 하늘 한가로운 새 그림자를 바라본다./서쪽으론 중국과 평평한 바다로 이어지고/북쪽으로 서울을 공읍하여 뭇 산 가운데 으뜸이다./한강의 다섯 강에는 배들이 봄바람에 멀리 가고/주변 고을 인가에선 저녁 밥연기 피어난다./천지를 부양하여 그 광대함을 알겠나니/어찌 용렬하게 부끄러운 얼굴을 지으랴.)(유인석(1842~1915), 관악산에 올라)

산에 올라 굽어보기는 고금이 다르지 않을 터, 조선말기 의병장 유인석이 관악에서 서울을 보고 있다. 그의 눈길은 멀리는 중국, 가까이는 저녁밥연기를 거쳐 자기 자신으로 향한다. 그가 서있는 자리가 연주대 어름일까.

寺在白雲中/白雲僧不掃/客來門始開/萬壑松花老(절간이 흰 구름 속에 있나니/흰 구름은 스님을 쓸지 않는군./바깥 손님 왔기에 문 열어보니/만 골짝 송화가 이미 늙었네.)’(이달(조선 선조때 시인), 불일암 인운스님한테 주는 글)

삼도 산줄기들이 달음쳐 모여 두런거리는 곳, 이름을 물으면 지리라 할 것이다. 그 품에서 가장 아름다운 암자 불일암. 산사의 고즈넉한 정취와 세월을 잊고 사는 승려의 고고한 정신세계가 드러난다.

沒雲臺下沒雲悲/水底魚龍恨亦知/雲可沒兮名不沒/沒雲臺上鄭公碑(몰운대 아래 지는 구름 슬프구나/물 밑 어룡도 그 한을 알리라/구름이야 지겠거니 이름이야 지겠는가/몰운대 위 정공의 비 우뚝토다)(박제형(순조때 군수), 몰운대)

백두대간이 해협에 풍덩 뛰어들어 만든 몰운도. 몰운대 근해는 임란때 녹도만호 정운(鄭運, 1543~1592)이 전사한 곳이다. ‘몰운대’에서 정운이 몰하였으니 이를 예견한 이름인 듯하다.

‘한시기행’이라 했으니 ‘한시+기행’이다. 지은이가 기행을 표나게 내세우기는 했어도 한시의 힘이 강고하여 기행의 맞물림이 튼실하지 못하다. 하여 뚜렷한 경로없이 몇몇 영역으로 구분지었을 따름이다. 1번 국도를 따라 남북을 종단하든, 백두대간을 훑든 독자 마음대로 해 보시라.

광고

기사공유하기