|

|

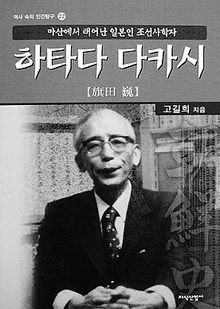

자주적 조선민중사 연구한 ‘일본의 양심’ 고길희 교수의 ‘하타다 다카시’ 평전

|

고길희 교수의 ‘하타다 다카시’ 평전

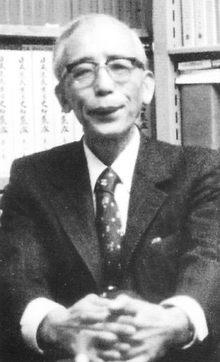

하타다 다카시, 혹은 기전외()라고 들어봤는가? 386 이전 세대쯤은 <조선사>(1951), <일본인의 조선관>(1969)으로 기억할지나 대부분은 모를 터이다. 그의 평전 <하타다 다카시>(지식산업사 펴냄)가 나왔다. 저자는 야마가타 국립대학 교육학부에 재직하는 고길희(41) 교수. 토박이 한국인이다. 한국인에게 하타다 다카시보다는 기전외로 기억되는 이 사람 (1908~1994년)의 평전을 한국인이 썼고 그럴 수밖에 없는 것은 그가 만년에 자서전 집필을 거부한 것이 첫째 이유요, 한국과 일본 두 나라에 걸친 경계인임이 둘째 이유요, 한국인에게는 ‘일본의 양심’으로, 대부분 일본인한테는 ‘배신자’로 평가받는 현실이 셋째 이유다. 한·일 ‘경계인’ 의 삶 그의 원죄는 그가 일본인으로서 한국에서 나고 자랐다는 것. 1908년 식민지 조선 마산에서 의원집 외아들로 태어난 그는 마산소학교, 부산중학교를 졸업하고 구마모토 제5고등학교에 진학하면서 도일하기까지 17년동안 조선에서 살았다.

|

‘일본인의 조선관’ 등 펴내 후자는 일본인의 뒤틀린 조선관의 뿌리를 되짚어 이를 시정하고자 한 것으로 일선동조론, 타율성론, 정체론 따위의 허구를 까발겼다. 한국에서 역사학자는 물론 사회과학자들의 관련 논문에 참고문헌으로 빠지지 않는 저작이다. 그럼에도 마음 한켠에 또아리 튼 ‘어둡고 가난한 조선’의 이미지는 계속되었다. 이를 털어버린 계기는 1972년 북한방문에 이은 75년, 77년의 한국방문. 평양에서 전쟁의 폐허를 딛고 재건된 도시의 청결함과 의연함을 본 그는 마산을 방문해 자기가 살았던 집에서 사는 평범한 여성을 만나면서 비로소 구원에 이른다. 한국전쟁 때 남편을 잃고 혼자서 세 명의 자식을 훌륭하게 키워낸 주부한테서 존경스러움을 느꼈다. 이로써 자기 안의 부정적인 조선인상을 씻어냈다. 지은이 고길희씨는 자신의 저서를 계기로 “이분법적 한-일관계에서 침묵을 강요당해온 경계인의 삶을 규명하는 연구가 활성화되기를 바란다”고 밝혔다.

기사공유하기