|

|

광대한 여행

로렌 아이슬러 지음. 김현구 옮김. 강 펴냄. 1만원

|

생명과 자연의 신비에 경의를 바치고 10만년의 인류문명사를 훑어 내리고

‘오늘’에 갇힌 마음을 털고 떠나는 시간여행 인간됨의 본성은 과연 무엇인가

많은 이들이 산과 들로 떠난다. 그리고 훨씬 더 많은 이들이 떠남의 설렘만으로 만족하는 여름 휴가철이다. 공간 여행을 위해 배낭을 싸기 어렵다면 시간 여행은 어떨까. 까짓거 수억년, 수만년의 시간을 넘나들며 내 머릿속에서 마음껏 지적 여행을 할 수 있다면. 생명과 인간이 걸어온 오랜 궤적을 스치는 장대한 스케일의 시간 여행도 공간 여행 못잖은 ‘새로움의 세례’를 안겨다줄 만하다.

새로 나온 두 권의 번역서 <호모 쿠아에렌스>(길 펴냄)와 <광대한 여행>(강 펴냄)은 ‘오늘’에 매달려 사는 우리를 잠시 ‘오늘’ 아닌 시간으로 이동시켜 지구에서 파노라마처럼 펼쳐졌던 생명, 인간, 문명 진화의 오랜 역사를 돌아보게 한다. 바다내음과 산바람을 맞을 때처럼 ‘오늘’에 갇힌 마음을 더 넓은 시간 차원으로 탁 틔워줄만한, 꽤나 교양 있는 시간 여행이 되진 않을까.

|

|

호모 쿠아에렌스

찰스 파스테르나크 지음. 서미석 옮김. 길 펴냄. 2만원

|

두 책은 원시늪에서 무기물질의 유기화 화학반응으로 출현한 유기체 원시생명이 느리지만 오래 누적된 디엔에이 분자의 변화를 거치며 무수한 생물종의 가지치기 진화를 해온 자연의 신비를 던져주며, 그 역사에서 두 번의 빙하기 사이에 갑작스럽게 출현한 인간은 여전히 다 이해하지 못할 수수께끼의 존재임을 보여주고, 그리고 그 인간이 문명을 이룬 10만년의 이야기는 ‘오늘’을 만든 ‘인간됨의 본성’이 과연 무엇인가를 다시 생각하게 한다.

그렇지만 두 책의 맛은 다르다. <광대한 여행>에서는 인간과 과학의 한계를 절감하면서 자연과 생명에 경외와 찬미를 바치는 고독한 자연주의자를 만날 수 있다. 또 <호모 쿠아에렌스>에서는 인간다움과 문명화의 원동력으로 지목된 인간의 ‘탐구 능력’에 보내는 믿음과 낙관을 볼 수 있다. 서로 교차하는 두 과학자의 눈길이 자연, 생명, 인간, 문명, 과학에 대한 다양한 사유의 틀을 던져준다.

시적 은유로 꿈틀대는 과학

1957년 초판이 나온 이래 지금도 애독되는, 고생물 화석을 연구하는 미국인 인류학자 로렌 아이슬러(1907~1977)의 자연철학 에세이 <광대한 여행>은 종종 ‘시와 같은 과학 이야기’라는 찬사를 받아온 책이다. 화석 발굴 현장에서, 연구실에서, 늪과 강과 숲 속에서 발견하는 생명과 인간의 기적 같은 진화를 응시하는 한 과학자의 고독한 성찰은 ‘딱딱한 과학’을 ‘부드러운 시적 은유’로 바꾸어놓았다.

그에게 인간은 무엇인가. 인간은 오랜 생명 진화의 역사에서 무엇보다 꿈꾸는 동물이다. “인간은 세계가 이제까지 결코 보지 못한 그 무엇이 되고 있었다. 즉 그는 꿈꾸는 동물이 되고 있었다.” “꿈꾸는 동물인 그는 사상, 믿음, 습관, 관습이라는 보이지 않는 세계를 창조”한 존재다. 또한 지구상의 다른 생명체가 이루지 못한 ‘두뇌의 갑작스런 증대’를 홀로 경험한 공포와 고독의 존재다. “지구가 우주 역사의 아득히 먼 과거에 햇빛을 받아 반짝이는 비스듬한 궤도 위에서 회전하던 중에 한번, 오로지 단 한 번 우리에게 열렸던 고독한 문”으로 들어선 존재다.

인간은 ‘무기물과 유기물의 오래된 기억을 간직한 존재’다.

“우리는 모두 잠재적 화석이다. 우리 육체 안에는 머나먼 과거 존재들의 조악함이 남아 있고, 누대에 걸쳐 무수한 생물체가 구름처럼 불규칙하게 나타났다가 사라져버린 세계의 흔적들이 담겨 있다.” “나는 물이었고 그 물속에서 잉태되어 형태를 갖게 된, 신비한 연금술의 결과였으며, 또한 미끌미끌한 진흙 덩어리였다.” “거북과 물고기와 개구리 한 놈 한 놈의 독특한 울음소리는 모두 물의 고안물이다. 또한 이들은 염분과 태양과 시간의 다양한 배합으로 합성된 신비한 액체 발효의 응축물이며, 인간 자신도 이러한 응축물이긴 마찬가지다.”

|

|

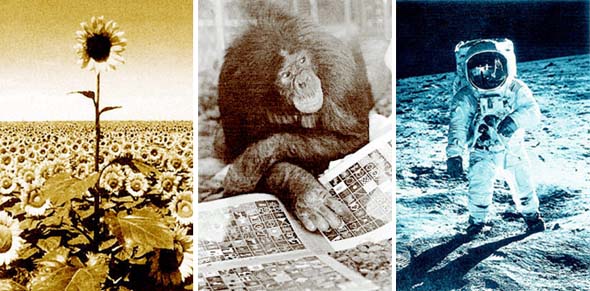

장구한 생물의 진화사에서 비교적 짧은 시기에 두뇌를 ‘폭발적으로’ 증대시키며 출현한 인간은 다른 생물과 다르게 문명을 발명하고 발전시켜왔다. 생화학자 파스테르나크는 빛을 좇는 해바라기처럼(사진 맨왼쪽) 식물도 탐색의 본능을 지니며 기호문자를 식별하는 침팬지(가운데)처럼 동물도 탐색 능력을 지니고 있지만, 인간만이 이들과 구분되는 ‘강화된 탐구(탐색) 능력’을 지녀 달까지 정복하는(오른쪽) 문명의 발전을 이뤘다고 주장한다. <호모 쿠아에렌스> 중에서.

|

인간과 과학에 대한 믿음들

13편의 시적 은유는 소로우에 비견되는 자연주의자의 경외감이며, “40억년 만에 처음으로 한 생명체가 자신에 대해 사색하고, 깊은 밤 갈대에서 바람이 속삭이는 소리를 듣고는 갑자기 설명할 수 없는 고독을 느끼게 되었다”는 인간의 자각이자 겸손이다.

이에 비해 <닥터 지바고>의 작가 보리스 파스테르나크의 조카이자 저명한 생화학자인 찰스 파스테르나크(영국 옥스퍼드 국제생물의학센터 소장)가 쓴 <호모 쿠아에렌스>는 좀더 활기찬 자신감으로 인간과 과학에 대한 믿음을 전한다.

인간과 침팬지 또는 다른 동물을 나눌 수 있는 ‘인간됨의 유전자’는 따로 존재하지 않는다고 주장하는 지은이는 결국 우리를 인간답게 만든 것은 “타고난 탐구 성향”이라는 결론을 제시한다. 500쪽 가까운 두툼한 이 책은 이런 지은이의 결론을 뒷받침하는 인류 10만년의 탐구 이야기를 주요 뼈대로 삼고 있다.

인간의 해부학적 특징이 인간의 탐구 능력을 강화시켰다고 그는 말한다. 손에 자유를 선사한 직립보행, 말할 수 있는 능력을 가져다준 후두, 기민한 손재주를 발전시킨 엄지손가락의 근육, 유달리 큰 뇌의 피질 등 인간의 특징은, 사실 모든 미생물과 동식물에서 빛과 먹이를 향해 발현됐던 본성인 ‘탐구(탐색)’를 유달리 강화시켰다. 그것이 우리에게 “성공하려는 욕망, 무엇인가 만들어내려는 충동, 탐험하려는 욕구, 지식에 대한 갈망, 이해하려는 열망, 도전에 대한 동경”이라는 문명의 원동력을 안겨주었다는 해석이다. 그래서 인류 문명사는 ‘탐구하는 인간’이란 뜻의 신조어 “호모 쿠아에렌스”의 역사로 새로이 해석된다.

“강화된 탐구 능력”으로 인간과 동물의 경계를 나누고, 인간다움의 본질과 문명화의 원동력을 해석하는 시각에는 다소 단선적인 역사관도 엿보인다. 새로운 탐구 정신을 저버렸기에 아프가니스탄 같은 나라는 살아남지 못한다는 단언이나, 고대 문명지와 기타 지역의 차이를 탐구와 성취의 “사다리”에 얼마나 오르거나 미끄러졌는가로 바라보는 발전주의 사고방식 등에서 그렇다. 이런 지은이의 해석을 의식해 읽는다면 10만년의 인류문명사를 훑어보려는 자연과학자의 대담한 사고와 기획은 인간과 역사에 대한 새로운 사유의 기회를 제공할 만하다.

광고

기사공유하기