|

|

이중연 자유저술가·<책, 사슬에서 벗어나다> 저자

|

해방은 출판분야에서 가장 두드러져 못 낼 책도, 못 읽을 책도 없었다 그러나 전쟁은 출판의 외형적 발전과 책의 열린 가능성을 제한해 버렸다

1945~1959 일제강점기, 특히 말기에 책은 사슬에 묶여 있었다. 제국주의 침략전쟁과 무관한 한글소설의 읽기는 ‘불온’시 되었다. 독서인은 책을 숨기거나 스스로 불태우기까지 했다. 1945년 8월15일, 일제의 패망으로 책은 사슬에서 풀려났다. 일제에게 압수당했던 조선어학회(현 한글학회)의 한글사전 원고를 되찾은 것은 책의 해방을 상징했다. 불태움 속에서 살아남은 금서도 사슬에서 풀려나 독서인에게 다가갈 수 있게 되었다. 당시 공보처 출판국장 김윤식이 말했듯이 ‘해방의 자유’는 ‘출판·언론’ 분야에서 가장 두드러졌다. 못 낼, 또 못 읽을 책은 없었다. 지식인들은 출판을 시대의 사명으로 인식하고 ‘건국’과 ‘민족문화 건설’을 위해 출판 활동에 나섰다. 출판사가 1945년에 45개 사에 불과했지만 1948년에는 792개 사로 급증했다. 단행본이 1946년 이후 해마다 1천 종 이상 출판되었다. 일제강점기에는 볼 수 없었던 책들이 자유롭게 나왔다. 별다른 광고가 없었는데도 독서인은 알아서 책을 찾았다. 대개의 단행본이 초판을 1만 부 간행했다. 책과 독서인의 소통은 활발했고, 독서인·서적유통인·출판인·저자 등 ‘책의 사람’들은 ‘행복’했다. 하지만 해방기의 경제상황이 악화되고 독서인의 선택이 시작되면서 출판 부수는 급격히 줄어들었다. 해방 직후 출판·독서계의 중심을 차지한 것은 사상·국사·한글 관련 서적이었다. ‘광복’ ‘해방’ ‘건국’ ‘민족문화’라는 사회의 중심 화두가 책의 문화면에서 ‘선전’과 ‘계몽’의 형태로 구현되었던 것이다. 이들 책은 독서인에게 빠르게 수용되었다. 독서인은 ‘문화적 충격’을 겪으며 책을 통해 우리 역사와 글을 깨우쳤고 군국주의 밖에 없는 줄 알았던 세상에 민주주의가 있음을 알았다. 1947년부터는 교육현장에 필요한 교재 종류 출판이 급증하게 되면서 인문사회 분야의 단행본 출판 비율은 하락했다. 특히 팸플릿 중심의 사상번역서 출판은 급격히 감소했다. 독서 수요가 한 번 충족된 탓이었다. 이때부터 사상 분야의 출판은 번역에서 저술과 문학으로 방향을 전환하기 시작했다. ‘사상’이 떠나기 시작한 자리에 ‘이야기’가 들어섰고 문학서가 일반교양서 출판의 중심으로 성장했다. 1948년에 책은 ‘사상의 세계’에서 ‘문학의 세계’로 전환되었다. 출판·독서계에서 외면 받던 수필집도 1948년에 급증했다. 수필의 ‘체험의 기록’인 <소련기행> <나는 자유를 선택하였다> 등이 화제를 모으며 베스트셀러가 되었다. 이 경향은 1949년에 ‘시사물’의 판매 호조로 이어졌고 책의 세계는 점차 ‘현실추구’의 경향을 강화하기 시작했다.

|

|

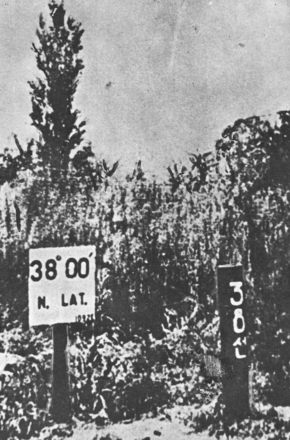

민족의 해방은 책의 해방을 가져다주었으나, 해방과 함께 찾아온 분단은 전쟁의 비극으로 자라며 책의 세상을 위축시켰다. 1945년 9월2일 맥아더 사령부는 북위 38도선을 경계로 남쪽은 미군이, 북쪽은 소련군이 점령한다고 발표한 뒤 38선상 남북의 길목엔 ‘38선’ 팻말이 꽃혔다. <사진으로 본 해방 30년>(한국일보사)에서.

|

광고

기사공유하기