|

|

박천홍 전 <출판저널> 편집장

|

60년대 주로 장식용 전집 출판 70년대 들어 실속형 문고본 바람 소외계층 그린 소설 전성시대 열고 민중이 역사의 주체로 주목받았다

1960~1979 1960년대는 박정희 대통령의 한 마디 말로 요약될 수 있다. “민주주의라는 빛 좋은 개살구는 기아와 절망에 시달린 국민 대중에게는 너무나 무의미한 것이다.” 60년대를 연 4월 혁명의 열광은 이내 군사 쿠데타의 환멸로 상쇄돼버렸다. 대신 빈곤 탈출의 구호는 민주주의조차 잠시 유보할 수 있을 만큼 당대인들에게 강렬한 유혹이었다. 1960년대 한국 출판은 50년대의 ‘부록’이나 ‘보유편()’ 같다. 앞 시대의 유산을 정리하거나 채무를 청산하는 일에 우선 매달릴 수밖에 없었다는 이야기다. 유산 정리는 거질의 전집 몫이었다. 50년대 말부터 물꼬를 트기 시작한 전집 출판은 60년대에 절정기를 누렸다. 서적 외판원이 집집마다 문을 두드리는 장면은 60년대의 익숙한 풍경이었다. 전집은 읽히는 책보다는 지적 허영의 장식품이나 신분 과시의 유행품이었다. 채무 청산 작업은 베스트셀러 목록에서 엿볼 수 있다. 자유당 정권의 추문을 폭로한 <흑막>(편집부, 신태양사, 1960)이나 유주현의 <조선총독부>(전5권, 신태양사, 1965)는 앞선 시절의 역사적 공과를 따졌다. 당시에는 거의 주목받지 못했지만 임종국의 <친일문학론>(평화출판사, 1963)은 과거 지식인의 타락상을 고발했다. 한국인의 자기 정체성을 문제 삼은 이어령의 <흙 속에 저 바람 속에>(현암사, 1963)도 같은 맥락이었다. 문학 출판에서는 기념비적 작품이 출현했다. 최인훈의 <광장>(정향사, 1961)은 이데올로기의 허구적 도식을 깬 문제작이었다. 문단에 ‘감수성 혁명’을 일으킨 김승옥은 <서울, 1964년 겨울>(창우사, 1965) 등을 발표하며 공동체의 구속에서 자유로운 개인을 발견했다. 1970년대는 이영희의 책 제목처럼 ‘전환시대’였다. 60년대 말 안팎으로 정당성 위기에 몰린 박정희 정권은 위수령과 비상계엄, 유신헌법으로 종신 집권체제를 구축해갔다. 양심적 지식인과 대학생들의 체제 저항에는 긴급조치로 대응했다. 압축성장과 압축부패의 그늘에 신음하던 노동자, 농민, 도시빈민들이 점차 자신의 목소리를 내기 시작했다.

|

|

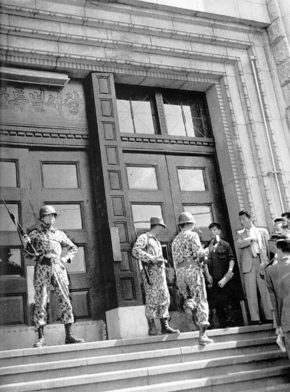

1961년 5월16일 군사 쿠데타는 이 땅에 속속들이 스민 ‘군사문화’의 시작이었다. 민주주의를 유보한 개발의 독재는 70년대에 유신의 암흑기로 치달았다. 유신의 긴급조치는 체제 비판적 언론과 출판을 골방에 가둬버렸고 무수한 판금서적들을 양산했다. 사진은 쿠데타 군이 서울시청 정문 앞에서 일반인의 출입을 통제하는 모습. <격동 반세기: 1948-1998>(정부간행물제작소>에서.

|

세대교체 바람도 거셌다. 70년대 들어서 한글세대가 독서시장을 주도했다. 책의 형식도 국한문 혼용의 세로쓰기 조판에서 한글 가로쓰기 조판으로 바뀌었다. 77년에 터진 검인정 교과서 파동으로 중견 출판사들이 대거 간판을 내리고 젊은 피들이 문패를 내걸기 시작했다. 특히 정권과 불화했던 해직 교수와 해직 언론인들이 대항 문화운동의 거점을 찾아 출판계로 뛰어들었다. 창작과비평사(1974), 문학과지성사(1975), 두레(1978) 등이 그 면면이었다. 유신시대는 금서와 판금도서로 얼룩진 출판 암흑기였다. 무려 아홉 번이나 발령된 긴급조치는 체제 비판적 언론과 출판을 골방에 가둬버렸다. 긴급조치 위반혐의에 걸린 김지하의 <황토>(한얼문고, 1970)를 필두로 이영희의 <전환시대의 논리>(창작과비평사, 1974), 송건호 외의 <해방 전후사의 인식>(한길사, 1979) 등이 판금도서로 불온한 시대를 증언했다. 본격적 산업화 사회로 접어든 70년대는 소설의 전성시대였다. 최인호의 <별들의 고향>(예문관, 1974), 조선작의 <영자의 전성시대>(민음사, 1974), 한수산의 <부초>(민음사, 1977) 등은 호스티스, 창녀, 서커스단처럼 근대화에 밀려난 소외계층을 새로운 감각과 문체로 그려냈다. 70년대 말에는 조세희의 <난장이가 쏘아올린 작은 공>(문학과지성사, 1978), 김성동의 <만다라>(한국문학사, 1979) 등이 인간소외나 구원의 문제를 파고들었다. 민중이 역사 발전의 주체로 주목받은 것도 이 무렵이었다. 신경림의 <농무>(월간문학사, 1973), 유동우의 <어느 돌멩이의 외침>(대화출판사, 1979) 같은 민중문학이 선보였다. 새로운 저항담론이 형성되기 시작한 것도 70년대의 성과였다. 백낙청·염무웅의 민족문학론, 서남동의 민중신학론, 강만길의 분단시대론, 박현채·정윤형·유인호의 민족경제론 등은 1980년대로 이월되며 ‘사회과학의 시대’를 꽃피웠다.

광고

기사공유하기